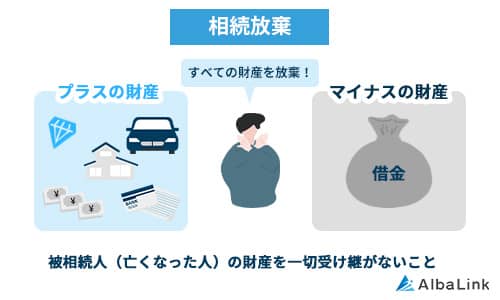

相続放棄とは相続に伴う権利・義務を放棄すること

相続放棄とは、亡くなった方の相続財産に関する権利・義務のすべてを放棄することです。

資産を相続できなくなるデメリットがある一方、借金などの負債を放棄できる・相続トラブルから抜け出せるなどのメリットがあります。

「相続の放棄の申述の受理」の件数は令和5年で28万2,785件、平成30年と比較すると約6万7,500件の増加となっています。

このことから、相続の発生時に相続放棄を選択する方が年々増えていることがわかります。

相続放棄のリスクについては、以下の記事で詳しく解説しています。

相続放棄の期限は相続から3ヶ月以内

相続放棄をする場合、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなくてはなりません。

民法第915条では、以下のように明記されています。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)

第915条

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

つまり、例外として期限を過ぎても認められるケースがあるものの、原則3ヶ月以内に相続放棄をするかどうかの判断と申請手続きをする必要があります。

共有名義で相続放棄すると持分を相続できなくなる

共有名義不動産の相続で相続放棄があった場合、放棄者は持分を取得できません。

相続放棄をすると、その相続に関しては元々相続人ではなかったとみなされるからです。

そのため、共有名義人の片方が死亡して相続放棄があった場合は、「残りの相続人の有無と人数」によって持分の行方が変わります。

共有名義の片方が死亡して相続放棄したときの持分の行方

共有名義の片方が死亡して相続放棄したときの持分の行方は、以下のパターンで変わります。

相続人が2人以上いる場合

相続人の一部が相続放棄した後、残された相続人が2人以上いる場合は、以下2つの方法で持分の移転先を決めます。

相続が発生した後の共有持分は、一旦相続人同士の共有状態となります。

共有状態となった持分を遺産分割協議・法定相続分によって取得する人物を決めて、登記手続きを完了させることで正式に移転先が確定します。

なお、遺言書がある場合は流れが変わるため、記事内の「遺言書の有無を確認しておく」をご確認ください。

遺産分割協議で持分を取得する人物を決める

遺言書がない場合、相続発生後に遺産分割協議で持分を取得する人物を決めます。

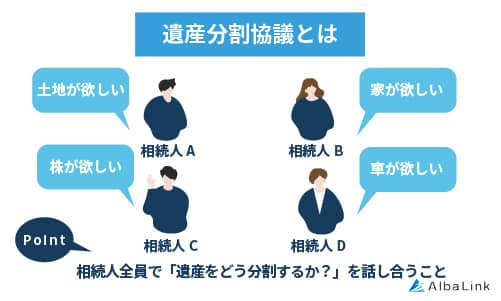

遺産分割協議とは、亡くなった人の遺産を相続人同士でどのように分けるか話し合うことです。

相続人の中に共有者がいる場合は、持分を取得する内容に合意を得られれば、単独名義不動産にすることも可能です。

たとえば、夫婦共有名義で夫が亡くなった場合、妻は「相続人ならびに共有者」になるため、遺産分割協議で合意が得られると、妻の単独名義にできます。

なお、相続放棄した人物は遺産分割協議への参加・署名捺印をする必要はありません。

遺産分割協議が必要なケースについては、以下の記事で詳しく解説しています。

法定相続分で持分を取得する

遺産分割協議で話がまとまらなかった場合は、法定相続分で持分を取得する人物を決めます。

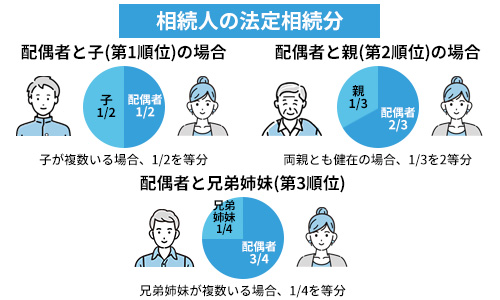

法定相続分とは、民法で定められた相続人が取得できる相続財産の割合です。

たとえば、法定相続の第一順位は配偶者・子どもであるため、子どもが1人なら、故人の持分を1/2ずつで分配します。

法定相続分は一見公平性がある分け方であるため、「とりあえず」で選択して不動産が共有名義になってしまうケースも少なくありません。

ただ、記事内の「トラブルが発生しやすいポイントを確認しておく」で解説しますが、不動産を共有名義にするリスクは多いので極力避けるのが望ましいです。

法定相続分の割合や順位については、以下の記事で詳しく解説しています。

相続人が1人の場合

相続放棄しなかった相続人が1人の場合、その人物が共有持分を取得します。

たとえば、夫婦共有名義で夫が亡くなり、子どもが相続放棄した場合は「相続人ならびに共有者」である妻が持分を受け継ぎます。

一方、兄弟共有名義で兄が亡くなった場合、残された弟は「共有者」なので、兄の相続人が新しく共有者として加わる流れとなります。

相続人がいない場合

亡くなった共有者の相続人全員が相続放棄した場合、持分は相続財産法人になります。

相続財産法人とは、相続人の存在が明らかでない場合に相続財産を法人化する制度です。

法律上、人間以外で権利義務の主体になれるのは法人であるため、相続人の存在が明らかになるまでの期間は自動的に法人となります。

したがって、「相続人が全員相続放棄をした」という事実が確定しない限りはもう片方の共有者に持分は移転しません。

相続人に胎児がいた・行方不明の相続人が存命だったなど、相続人がいる可能性を完全に否定しきれないからです。

相続人不存在が確定したら共有者に持分が移る

相続人不存在が確定すると相続財産法人は不成立となり、共有者に持分が移転します。

相続人不存在とはその名のとおり、亡くなった方の相続人が誰もいない状態です。

つまり、共有者は相続人不存在である旨を公的に証明する手続きが必要になります。

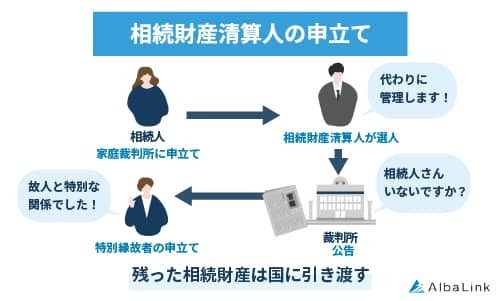

共有者に持分を移すには相続財産清算人の選任が必要になる

共有者に持分を移転する場合は、家庭裁判所で相続財産清算人の選任申立てが必要です。

相続財産清算人とは相続人の代わりに、亡くなった方の財産を管理・清算する人物です。

相続財産清算人が管理・公告などを行い、相続人不存在が確定すると持分は共有者に移転されます。

ただし、相続財産清算人の選任には以下の費用が発生します。

- 収入印紙:800円

- 連絡用の郵便切手:1,000円程度

- 官報公告料:5,075円

- 予納金:20万円〜100万円程度

予納金とは、亡くなった方の遺産では経費・報酬を支払えない場合に備えて事前に回収する費用です。

相続財産清算人が一連の手続きを行い、予納金に余りがあった場合は残額が還付されます。

ただ、予納金を支払わなければ相続財産清算人の選任はできないため、申立人は選任申立てから1ヶ月以内にまとまった現金を用意しておかなければなりません。

共有名義の片方が死亡して相続放棄するときの3つの注意点

相続の発生後、持分の行方や金銭の支払いをめぐるトラブルを発生させないためにも、事前に確認しておくべき内容があります。

共有名義人の片方が死亡して相続放棄するときの注意点は、以下の3つです。

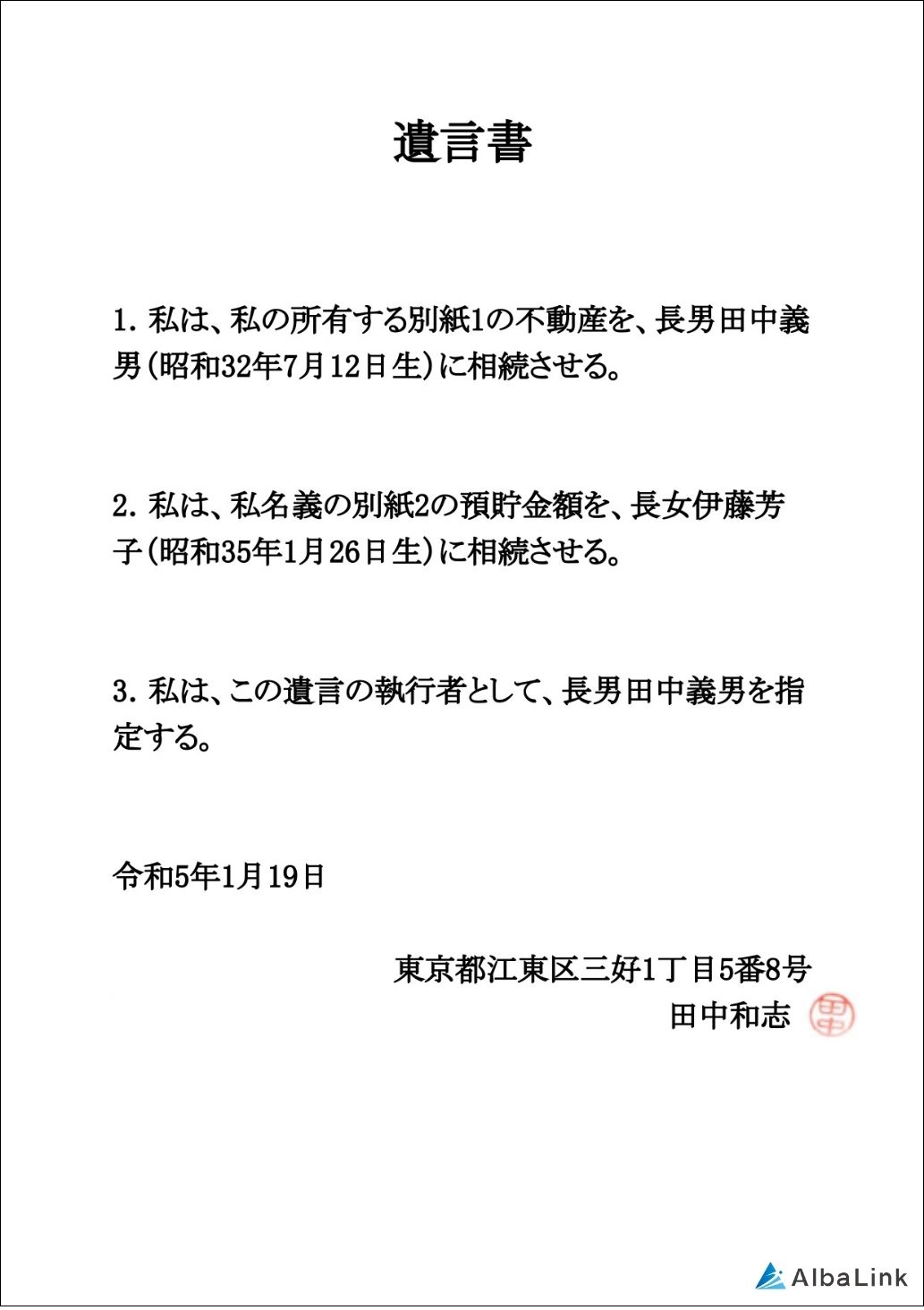

遺言書の有無を確認しておく

相続の発生後は、遺言書の有無を確認しておきましょう。

遺言書とは、自分が亡くなった後の遺産の行方を記録した法律上の効力をもつ文書です。

【遺言書(自筆証書遺言)の見本】

相続では、「遺言書>遺産分割協議>法定相続分>」の順で効力をもつため、遺言書がある場合はその内容が優先されます。

たとえば、遺言書に「持分は◯◯に遺贈する」といった内容が記載されている場合は、指定された人物が持分を受け継ぎます。

相続放棄があったとしても持分は受遺者が取得する形になるため、遺言書の有無は最初に確認しておかなくてはなりません。

共有名義不動産の遺言書については、以下の記事で詳しく解説しています。

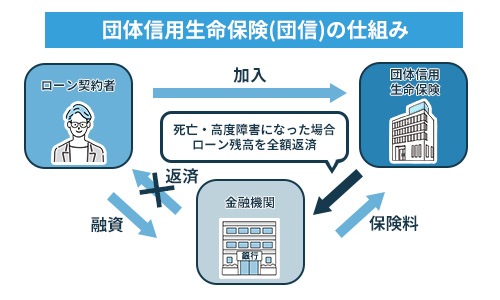

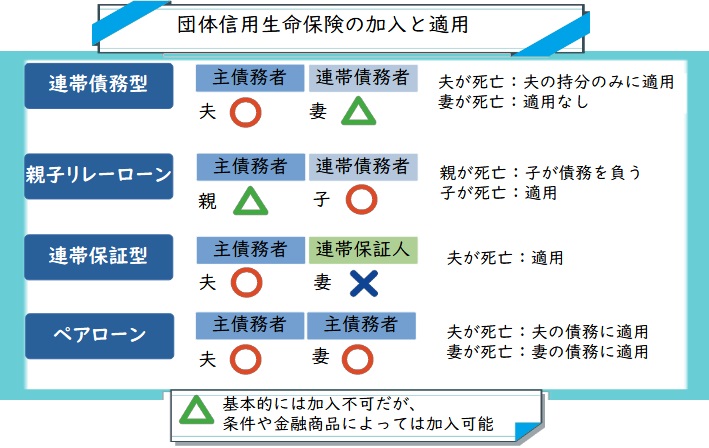

団信に加入しているか確認する

親子・夫婦の共有名義で住宅ローン残債がある状態で片方が亡くなった場合、団信に加入しているか確認しましょう。

団体信用保険とは、住宅ローンの返済中に債務者が亡くなるなどした場合に残債の支払いを免除してもらえる保険です。

亡くなった共有者が団信に加入している場合にはローンの全額、もしくは一部の返済が免除されます。

住宅ローン契約をしている金融機関に問い合わせて、団信への加入の有無を確認しておきましょう。

なお、共有名義人の片方が死亡したときにする手続きは以下の記事で詳しく解説しています。

トラブルが発生しやすいポイントを確認しておく

兄弟の共有名義などで相続人が新たに共有者として加わる場合、トラブルが発生しやすいポイントを事前にチェックしておきましょう。

共有名義不動産でトラブルが発生しやすいポイントは、以下のとおりです。

- 共有不動産の固定資産税や修繕費用を誰が支払うか

- 特定の共有者が共有不動産を独占している

- 共有持分を譲渡して面識のない人物が共有者に加わる

上記の中でも、活用していない不動産に対して管理・費用を負担し続けるのが後々ストレスになって共有状態の解消に至るケースは少なくありません。

「新しい共有者と面識があまりない」「共有持分を活用する予定がない」といった場合は、自身の持分を売却して早々に共有状態を解消しておくのも一つの手段です。

共有名義不動産の相続にありがちなトラブルについては、以下の記事で詳しく解説しています。

共有名義のトラブルを回避したいなら共有持分買取業者に売却しよう

亡くなった共有者の相続人が全員相続放棄すると、もう片方の共有者は公的手続きをすることで持分を取得できます。

しかし、相続放棄をしなかった人物が1人でもいる場合は、その相続人が新しい共有者となり維持管理をめぐるトラブルが発生しやすくなります。

そのため、共有名義のトラブルを未然に防ぎたいのであれば、共有持分買取業者への持分売却を検討しましょう。

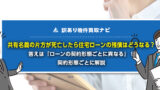

買取業者とは売主から不動産を直接買い取り、付加価値をつけて再販するビジネスモデルの業者です。

その中でも、共有持分買取業者は持分の買取・再販を得意としており、買取価格が高くなりやすい傾向にあります。

共有持分を買い取った後に残りの持分を取得して単独名義にした後に再販するなど、収益化につなげるルートや方法を多く持ち合わせているからです。

共有持分は売却先を誤ると買取を拒否される、もしくは安価になるリスクが高いため、「共有持分に強い買取業者」に依頼することが重要です。

「持分を活用する予定がない」「適正価格で売却したい」という方は、共有持分買取業者への売却を検討しましょう。

次章では、共有持分買取業者である弊社アルバリンクの買取事例をご紹介します。

共有持分買取業者については、以下の記事で紹介しています。

アルバリンクなら共有持分のみでも適正価格で売却できる

弊社アルバリンクは、訳あり物件専門の買取業者として、他社では断られるような利権が絡まる共有持分を多数買い取ってきました。

実際、弊社は下記のように全国各地の共有持分を買い取っており、中には1000万円以上で買い取ったこともあります。

ただ、上記のような買取事例だけを見せられてもピンとこない方もいるでしょう。

そこで、弊社が共有持分を買い取ったお客様からいただいた、直筆のメッセージも紹介します。

引用元:お客様の声(Albalink)

このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。

そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。

そのため、共有者と面識がない、もしくは連絡をとりたくないといった場合でも、共有持分を問題なく適正価格で買い取れるのです。

上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して共有持分を売却し、共有関係から解放されたい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提の問い合わせでなくても構いません)

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消】簡単査定はこちら

まとめ

共有名義の片方が亡くなり相続放棄があった場合、「残りの相続人の有無と人数」によって持分を取得する人物が変わります。

残された相続人が新しい共有者になる場合、その人物と今後は一つの不動産を共に維持・管理していかなくてはなりません。

しかし、記事内でもお伝えしたとおり、共有名義不動産は維持・管理のほかにも使用・売却など、あらゆる場面でトラブルが起こりがちです。

「共有持分を所有する明確な理由がない」「新しい共有者と面識があまりない」という場合は、自身の持分のみを売却しておくことも視野に入れましょう。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は、共有持分に強い専門の買取業者です。

弁護士や各種専門家と提携をとりながら買取しているため、トラブルが発生している・権利関係が複雑化している、といった持分でも問題なく買い取れます。

共有持分を売却して、共有者との揉め事や金銭にまつわるリスクから解放されましょう。

株式会社AlbaLinkは東京証券取引所のTPM市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京証券取引所のTPM市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら