共有持分は共有者の同意なしで売却できる

共有持分は共有者の同意がなくても、自由なタイミングで売却できます。

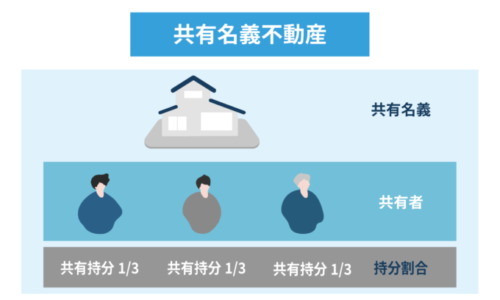

共有持分とは不動産を複数人で所有している場合に、各所有者がもつ権利の割合です。

たとえば、一つの不動産を3人で均等に所有している場合は、各所有者がもつ共有持分は1/3ずつになります。

このように、分数で表記された共有持分の割合を「持分割合」と言い、持分を所有する者を「共有者」と呼びます。

共有名義・共有持分の概要については、以下の記事で詳しく解説しています。

持分割合の決まり方

不動産が共有名義になるシーンは、主に家を「購入するとき」「相続するとき」の2つです。

家を購入するときの持分割合の決まり方は、「出資割合に揃える」が基本です。

たとえば、6,000万円の住宅を夫婦で購入する際、夫が5,000万円、妻が1,000万円を支払ったのであれば、夫は5/6 ・妻は1/6が持分割合となります。

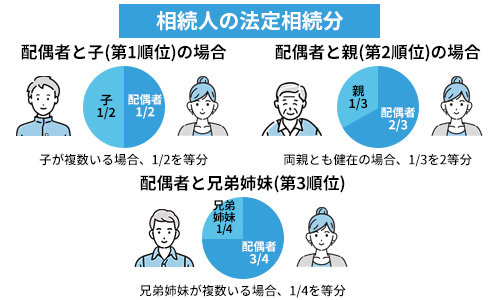

家を相続するときの持分割合の決まり方は特段の事情がない限り、法定相続分に合わせます。

法定相続分とは、法で定められた各相続人が相続財産を受け継ぐ割合です。

たとえば、夫名義の6,000万円の住宅が相続財産だった場合、相続権を放棄しない限りは、配偶者・子どもが相続人となります。

相続人が、配偶者・子どもの合計2人であれば、1/2ずつの持分割合をもつことになります。

各共有者ができる行為

各共有者が共有名義不動産に対して行える行為は、法で定められています。

共有不動産にできる行為・条件を、以下にまとめました。

| 行為の種類 | 内容 | 条件 |

|---|---|---|

| 保存行為 | 草刈りをする・修繕するなど、共有不動産を維持するための行為 | 各共有者が単独で行える |

| 管理行為 | 第三者に貸し出す・軽微なリフォームをするなど、共有不動産を利用・改良する行為 | 持分割合の過半数の同意が必要 |

| 変更行為 | 売却する・分筆するなど、共有不動産の形・性質を著しく変更させる行為 | 共有者全員の同意が必要 |

上記の「持分割合の過半数」とは、多数決ではなく持分割合の多さで決定されます。

たとえば、共有者が3人で持分割合を1/3ずつ有している場合、2人が合意をすれば持分の過半数に達するので管理行為が行えます。

一方、変更行為は持分割合の多さに関係なく、共有者の一人でも反対する者がいると実行できません。

各共有者が共有不動産にできる行為については、以下の記事で詳しく解説しています。

共有持分の売却相場は「誰が買うか」で変わる

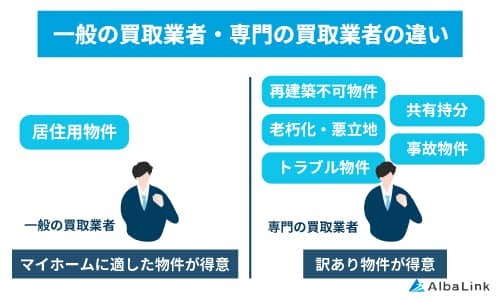

共有持分は不動産に対する権利の一部にしかすぎないため、一般の方が購入することはほぼありません。

そのため、共有持分の買い手は「ほかの共有者」「専門の不動産買取業者」の二択であり、どちらに売却するかで売却相場が変わります。

共有持分の売却相場は、ほかの共有者なら「市場価格」、買取業者なら「市場価格の1/2〜1/3」になるのが一般的です。

たとえば、共有不動産の市場価格が3,000万円・持分割合が1/3の場合、計算式は以下のとおりです。

共有持分の市場価格 = 共有不動産の市場価格 × 持分割合より、

【ほかの共有者への売却相場】

3,000万円 × 1/3 = 1,000万円

【買取業者への売却相場】

市場価格の1/2〜1/3になるため、

1,000万円 × 1/2〜1/3 = 500万円〜330万円

上記のように、買取業者への売却相場が安くなる理由は、共有持分の在庫リスクを抱えるからです。

買取業者が共有持分を買い取る主な目的は「単独名義にして資産価値を高めた状態で再販すること」です。

無事に単独名義になれば資産価値が2倍以上になるメリットがある一方、交渉がまとまらなければ、単に在庫を抱えるだけとなってしまいます。

そのため、共有持分の商品化に至るまでの経費が買取価格から差し引かれる分、ほかの共有者に売却するよりも安価になりやすいのです。

ただし、売却相場が市場価格の1/2〜1/3まで下落するかどうかは買取業者がもつ再生ノウハウで変わります。

共有持分の買取実績が多い買取業者であれば、成功事例が多いため在庫リスクを恐れた大幅値引きは実行されません。

弊社アルバリンクも、共有持分の買取実績が多い専門の買取業者です。

共有持分を高額売却したい方は、下記の無料査定フォームよりお問い合わせください。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消】簡単査定はこちら

共有持分の売却相場については、以下の記事でも詳しく解説しています。

共有持分を売却する4つの方法

共有持分はあくまで「権利の一部」であるため、売却方法・売却先の選定で工夫が必要です。

共有持分を売却する方法は、以下の4つです。

ほかの共有者に売却する

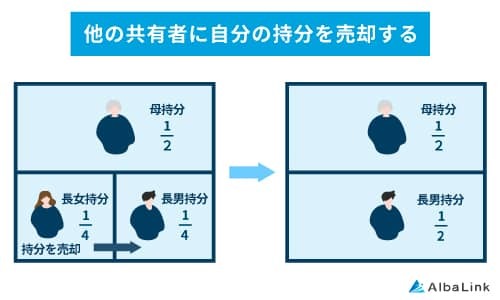

まずは、ほかの共有者に持分を売却する方法です。

持分を購入する共有者にとっても共有不動産の利活用がしやすくなるメリットがあるため、交渉がスムーズに進む可能性があります。

共有者間の取引であれば、仲介手数料など売却にかかる費用を抑えられる点もメリットといえます。

ただし、共有者に持分を買い取る資金がなければ実現が難しい方法です。

また、価格設定を誤ると揉める可能性もあるため、「共有者に買取の意思がある」というのを確認した上で、話を持ちかけるのが望ましいといえます。

共有者全員で協力して売却する

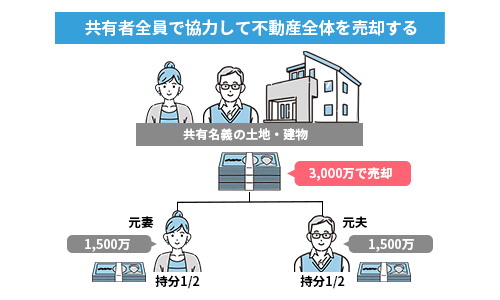

共有者全員で協力して、共有不動産全体を売却する方法です。

たとえば、共有者が2人・持分割合が1/2・売却価格が3,000万円であれば、1,500万円ずつを分配する約束で売却します。

共有不動産全体で売却する場合は、通常の不動産と同様に市場価格を参考にした価格で売却が可能です。

ただし、共有者のうち一人でも反対する者がいると全体売却はできません。

共有者との関係性が良好で、かつ全員が売却に前向きな場合に限り、おすすめできる方法といえます。

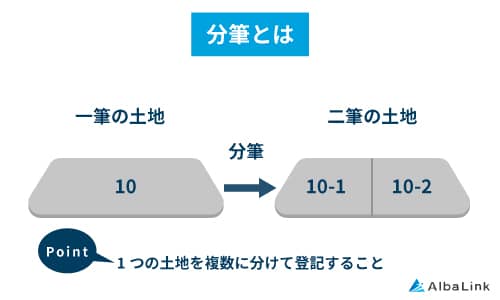

土地を分筆して売却する

共有不動産が土地であれば、分筆して売却するのも一つの手段です。

分筆とは、1つの土地を複数に分割して登記する手続きです。

分筆によって土地を単独名義にすれば、共有状態を解消しながら市場価格まで価値を高めた状態で売却できます。

ただし、共有不動産を分筆することは「変更行為」に該当するため、共有者全員の同意が必要です。

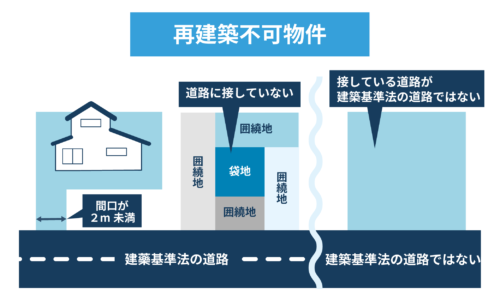

また、分筆によって土地の形状・道路条件がどう変化するかも考慮しなくてはなりません。

たとえば、二分割にした土地の片方が道路に接しなくなった場合、再建築不可物件となるため、資産価値が減少します。

現行法に適合しておらず、建物が建てられない土地

共有者との関係性が良好で、分筆によって資産価値が下がらない場合におすすめできる方法といえます。

共有名義の土地を分筆するメリット・デメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。

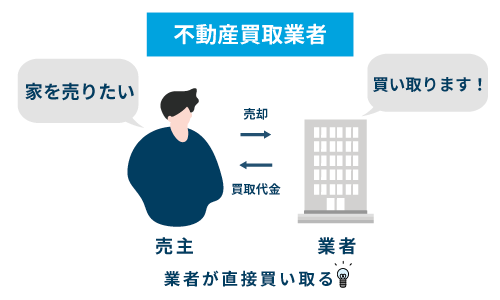

専門の不動産買取業者に売却する

共有持分の売却方法として、もっともカンタンなのは専門の不動産買取業者に売却することです。

不動産買取業者とはその名のとおり、不動産を直接買い取る業者です。

中でも、共有持分に強い専門の買取業者であれば、煩わしい共有者との交渉・持分の調整をしなくても現状のままで売却できます。

専門の買取業者は持分を買い取った後に、自社で交渉・調整を行い、商品化する前提で買い取るからです。

ほかの共有者が得られるメリットを考慮しながら上手に交渉するスキルがあるため、在庫リスクを恐れた安価な買取になる心配もありません。

くわえて、専門の買取業者は各士業と連携をとりながら買取・再販を行うため、トラブルを未然に防げるのも安心できるポイントです。

共有持分を、安全かつスムーズに売却したい場合は、専門の買取業者に売却を依頼しましょう。

次項では、共有持分に強い専門の買取業者である、弊社アルバリンクの買取事例をご紹介します。

共有持分買取業者については、以下の記事で紹介しています。

アルバリンクなら共有持分をトラブルなく売却できる

弊社アルバリンクは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような複雑に利権が絡まる共有持分を多数買い取ってきました。

実際、弊社は下記のように全国各地の共有持分を買い取っており、中には1000万円以上で買い取ったこともあります。

ただ、上記のような買取事例だけを見せられてもピンとこない方もいるでしょう。

そこで、弊社が共有持分を買い取ったお客様からいただいた、直筆のメッセージも紹介します。

引用元:お客様の声(Albalink)

このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。

そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。

弊社では、どのような共有持分でもトラブルなく買い取れるよう、弁護士などの専門家と連携しながら慎重に買取を行なっています。

そのため、上記のように買取依頼の時点で折り合いが悪いケースでも、問題解決から買取までワンストップで対応できるのです。

上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して共有持分を売却し、共有関係から解放されたい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提の問い合わせでなくても構いません)

共有持分を売却する流れ

共有持分を売却する流れは、以下のとおりです。

- ほかの共有者に売却する旨を通知する

- 不動産会社に査定を依頼する

- 売買契約を締結する

- 決済・持分移転登記を行う

- 確定申告する

前述したとおり、共有持分の売却で共有者の同意は必要ありません。

しかし、共有持分を売却した後の共有者は面識のない他人と共有状態になるため、事前に通知しておいたほうがトラブルを回避しやすいといえます。

また、事前に売却の意思表示をしておくことで、共有者の意向がわかるので売却方法の選択肢を広げやすくなります。

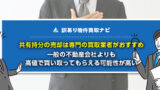

もし、ほかの共有者に買取・売却の意思がない場合は、複数の不動産買取業者に査定を依頼して相見積もりをとりましょう。

目安として3社程度に見積もりを依頼し、査定額の高さ・担当者の対応のよさに納得がいく一社を選定するのがおすすめです。

弊社アルバリンクでも、共有持分の無料査定を365日受け付けております。

「ほかの共有者に連絡をとりづらい」といった場合も、担当スタッフが手厚くサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消】簡単査定はこちら

共有持分を売却する際の必要書類

共有持分を売却する際の必要書類は、以下のとおりです。

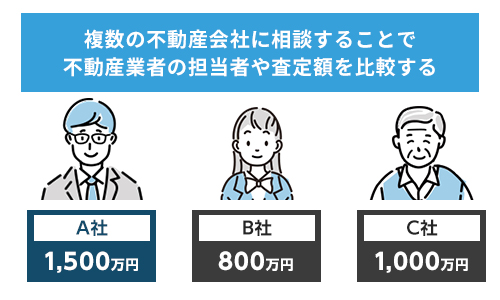

- 権利証(登記識別情報)

- 土地測量図および境界確認書(土地の場合)

- 固定資産評価証明書

- 印鑑証明書・実印

- 身分証明書・住民票

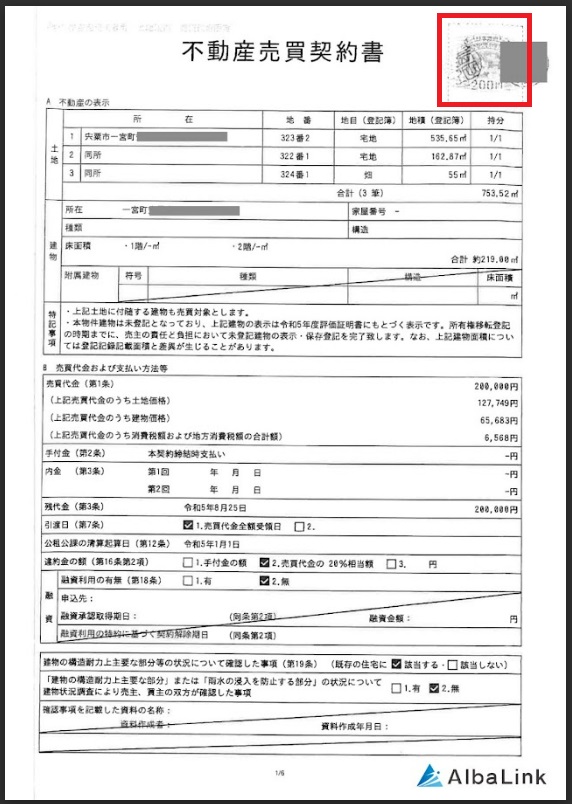

【権利証の見本】

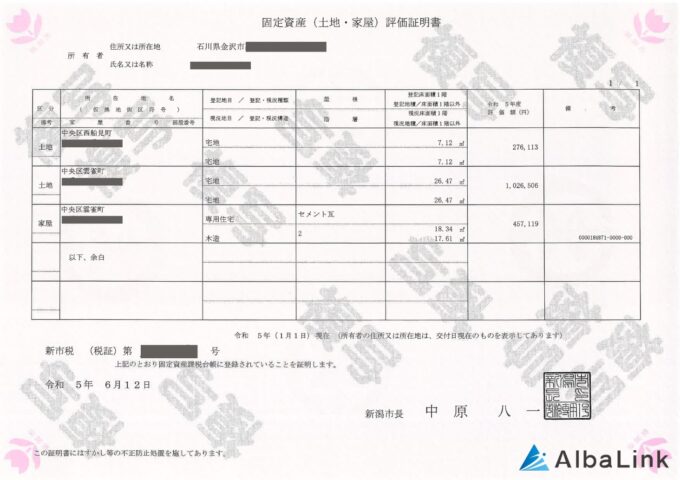

【固定資産評価証明書の見本】

権利証は共有持分の所有者である旨を証明する書類で、持分取得時に法務局から交付されています。

もし、紛失している場合は、以下の方法で本人確認を行う必要があります。

- 事前通知制度による本人確認

- 法務局に「事前通知書」を送付してもらい、2週間以内に必要事項を記入・返送して本人確認をする方法

- 公証人による本人確認

- 公証役場へ出向き、公証人の面前で登記申請委任状などに署名・捺印して認証を受ける方法

- 司法書士による本人確認

- 司法書士と面談をしながら身分証明書の提示などを行い、本人確認をする方法

上記のうち、共有持分の売却で多いのは「司法書士による本人確認」で、依頼費用の相場は5万円〜10万円程度です。

共有名義不動産における権利証の基本については、以下の記事で詳しく解説しています。

共有持分の売却にかかる税金と費用

共有持分の売却には税金・費用がかかるため、事前に資金を準備しておくことが重要です。

共有持分の売却にかかる税金・費用は以下の4つです。

印紙税

印紙税とは、共有持分の売買価格が10万円以上になる場合に発生する税金です。

税額は、不動産の売買価格によって以下のように変動します。

| 契約金額 | 税額 |

|---|---|

| 10万〜50万円 | 200円 |

| 〜100万円以下 | 500円 |

| 〜500万円以下 | 1,000円 |

| 〜1,000万円以下 | 5,000円 |

| 〜5,000万円以下 | 1万円 |

以下の画像のように、税額分の収入印紙を不動産売買契約書に貼り付けて消印することで印紙税の納付は完了します。

登録免許税

登録免許税とは、不動産の名義変更手続きをする際に発生する税金です。

共有持分の売買で名義変更をする場合は、「不動産の評価額 × 2%」で税額を算出します。

たとえば、持分の評価額が1,000万円であれば、登録免許税は20万円です。

登録免許税は、登記申請書に税額分の収入印紙を張り付ける形で納付をします。

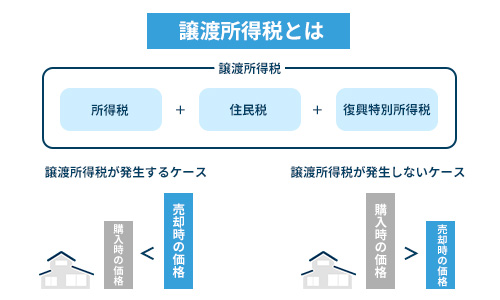

譲渡所得税

譲渡所得税とは、不動産を売却したときに発生した利益に対して課せられる税金です。

譲渡所得税の税額は、以下の手順で算出します。

譲渡所得に乗じる税率は、所有期間の長さに応じて以下のように変動します。

| 譲渡所得の区分 | 所有期間 | 税率 |

|---|---|---|

| 短期譲渡所得 | 5年以内 | 39.63% |

| 長期譲渡所得 | 5年以上 | 20.315% |

上記のように、所有期間が5年を超えている場合は税率が約半分まで低くなります。

譲渡所得税は共有持分を売却した翌年の2/16〜3/15の期間内に税務署で確定申告を行い、納税します。

共有持分売却時の税金については、以下の記事で詳しく解説しています。

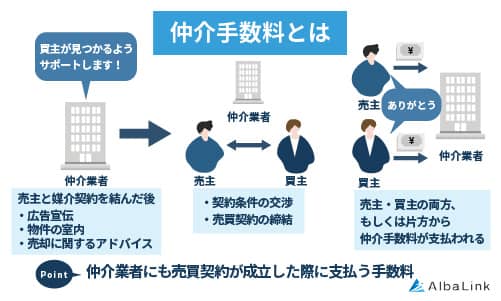

仲介手数料

不動産仲介業者に売却を依頼して成約が決まった場合、仲介手数料が発生します。

仲介手数料の上限額は、800万円以下だと「30万円 + 消費税」、801万円以上は「売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税」で算出されます。

共有持分の売却価格が1,000万円だった場合は、39万6,000円が仲介手数料です。

仲介手数料を支払うタイミングは、売買契約・引き渡しの2回に分けるのが一般的です。

なお、不動産買取業者に共有持分を売却する場合、仲介手数料は発生しません。

共有持分の売却で起こりがちな4つのトラブル

共有持分の売却で起こりがちなトラブルは、以下の4つです。

どのようなトラブルが起こり得るか把握した上で、必要であれば弁護士などの専門家への相談も視野に入れておきましょう。

共有持分を売却する際に起こりやすいトラブルについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

第三者からしつこく営業される

共有持分の売却で起こりがちなトラブルとして、第三者からしつこく営業される点が挙げられます。

前述したように、ほかの共有者以外で共有持分の買い手となるのは主に買取業者です。

買取業者は収益化につなげる目的で共有持分を購入するため、悪質業者に誤って売却すると強引な営業をかけられる可能性があります。

たとえば、ほかの共有者に対して「持分を売却してほしい」と早朝・深夜に訪問をしたり、営業電話をかけたりするなどの迷惑行為です。

トラブルを未然に防ぐためにも、共有持分の売却は「優良な買取業者」に依頼することが重要です。

なお、弊社アルバリンクは共有持分をトラブルなく買い取っている優良買取業者です。

これまで弊社に買取依頼をしていただいたお客様からは、「安心して取引できた」「希望条件をすべて快く叶えてもらえた」など、感謝のお言葉をいただいております。

共有持分をトラブルなく、安心して売却したい方は弊社までお気軽にお問い合わせください。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消】簡単査定はこちら

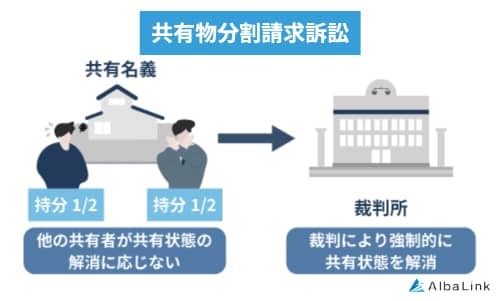

共有物分割請求訴訟に発展するケースもある

共有持分の買取交渉で折り合いがつかない場合、共有物分割請求訴訟に発展する可能性もあります。

共有物分割請求訴訟とは、裁判所を通じて共有状態を強制的に解消する手続きです。

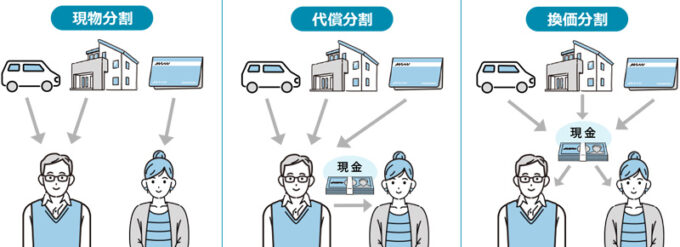

裁判所から判決が下されると、以下3つのいずれかの方法で分割する形となります。

裁判所から判決が下されると、以下3つのいずれかの方法で分割する形となります。

| 分割方法 | 概要 |

|---|---|

| 現物分割 | 共有不動産が土地の場合、物理的に分筆することで分割する |

| 代償分割 | 共有不動産を取得する者が、代償として金銭を支払って分割する |

| 換価分割 | 共有不動産を売却して売却益を分割する |

裁判所が下した判決には強制力があるため、分割方法に納得がいかない場合も判決内容に従わなくてはなりません。

悪質な買取業者に共有持分を売却した場合、十分に話し合いをする機会も設けず、早々に訴訟を起こされる可能性があります。

共有物分割請求訴訟の概要については、以下の記事で詳しく解説しています。

共有者との関係性が険悪になる

前述したように共有持分を売却すると、ほかの共有者は第三者と共有関係になります。

そのため、悪質な買取業者に売却してトラブルが発生した場合は、共有者との関係性が険悪になる可能性があります。

民法上、共有持分の売却で共有者の同意は不要とされていますが、事前に売却する旨を通知しておいたほうが安全です。

「ほかの共有者と連絡をとりたくない」といった場合は、買取業者にその旨も相談しておきましょう。

共有者とコンタクトが取れない

共有持分を売却する際、コンタクトが取れない共有者が出てくる可能性があります。

これは、故人から相続人への名義変更をしないまま、繰り返し相続が発生していた場合に起こりがちなトラブルです。

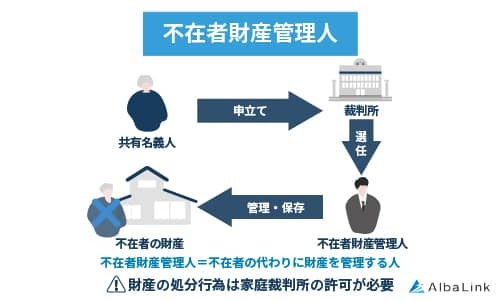

連絡がとれない共有者がいる場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任申立てを行い、財産の管理を代行してもらわなくてはなりません。

不在者財産管理人の選任は2ヶ月〜3ヶ月程度かかる上に、不在者の財産から支払きれない管理費用については共有者が代わりに負担する必要があります。

共有者とコンタクトが取れない場合は、共有不動産全体の売却は難しくなります。

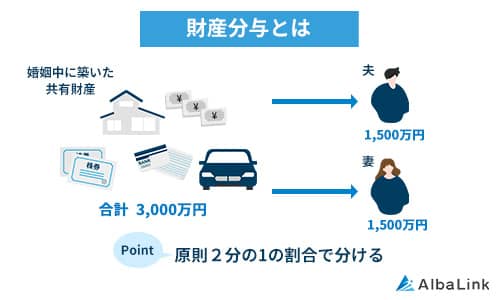

離婚時の財産分与で揉める

共有持分を売却するときに起こりやすいトラブルとして「離婚時の財産分与で揉める」も挙げられます。

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共に築き上げた共有財産を分け合う制度です。

たとえば6,000万円の共有不動産に対して、夫が5/6・妻が1/6の持分割合を有してるケースを挙げます。

単純に共有不動産を6,000万円で売却した場合は、夫が5,000万円・妻が1,000万円を受け取ります。

しかし、財産分与は原則1/2で分割するため、夫の共有持分5/6を売却した場合は、妻に残り2/6相当の代金を支払わなくてはなりません。

共有持分を均等に所有していない場合は、財産分与で揉める可能性が高いといえます。

離婚時の共有不動産の財産分与については、以下の記事で詳しく解説しています。

まとめ

共有持分は、ほかの共有者から合意を得なくても売却は可能です。

ただ、共有持分は「権利の一部」であるため、オーソドックスな方法で売却する場合は共有者と交渉するなどの手間が発生します。

もし、共有持分の売却において「トラブルを避けたい」「共有者と連絡をとりたくない」といった場合は、専門の不動産買取業者に依頼をしましょう。

専門の買取業者は各士業との連携があるため、共有持分をトラブルなく買い取ってもらえます。

弊社AlbaLink(アルバリンク)も、弁護士などの士業と連携をとりながら持分買取をしている専門の買取業者です。

共有持分を売却して共有関係から抜け出し、肩の荷を下ろしましょう。

株式会社AlbaLinkは東京証券取引所のTPM市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京証券取引所のTPM市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら