私道とは個人・法人が所有している道路

私道とは、個人・法人が所有している土地の一部で、道路として利用されているものを指します。

たとえば、自宅の敷地内に設けた道路・工場内にある道路・教習所内の練習コースなどは私道に分類されます。

私道はあくまで「個人が所有する土地」であるため、原則所有者の許可がなければ利用できません。

所有者が「◯◯さんなら通行してもよい。赤の他人はダメ」といったように通行できる人を制限することも可能です。

同様に、私道に接する土地で再建築する場合も、私道所有者に建て替えの許可をもらう必要があります。

私道の所有者は、1人しかいないケース・複数人いるケースの2パターンがあります。

詳しくは、「私道の所有者から建て替えの同意を得ている」で紹介します。

まずは、道路の種類である私道・公道の違いについて見ていきましょう。

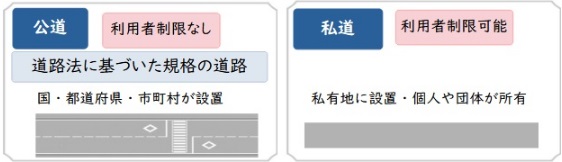

私道と公道の違い

私道が「所有者の許可のもと通行できる道路」であるのに対して、公道は「誰でも通行できる道路」である点が両者の違いです。

公道とは、国道・都道府県道・市町村道・高速自動車国道など、国や自治体が公共で利用される目的で造った道路を指します。

私道と公道の大まかな違いを、以下にまとめました。

| 道路の種類 | 私道 | 公道 |

|---|---|---|

| 利用できる人 | ・所有者 ・所有者から許可を得た人 ・通行する権利をもつ人 |

誰でも通行できる |

| 維持管理費を負担する人 | 所有者 | 国や自治体 |

| 道路交通法の適用 | なし | あり |

公道の場合、道路交通法が適用されるため、シートベルト未着用・スピード違反などは違反行為として取り締まられます。

一方で、私道は上記の適用がないため原則として取り締まりの対象にはなりません。

私道負担とは土地の一部に私道が含まれている状態

私道負担とは、土地の一部に私道が含まれている状態を指します。

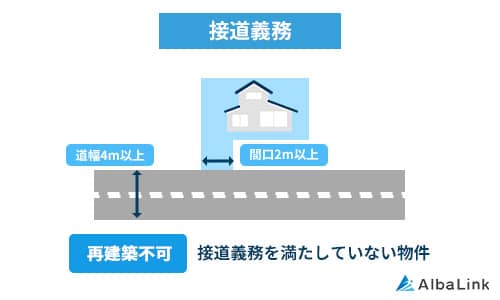

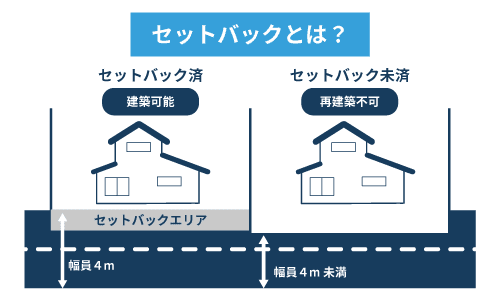

建築基準法では、「幅員4m以上の道路に対して間口が2m以上接していなければならない」という接道義務があります。

これは、災害時に救急車・消防車などの緊急車両がスムーズに通行できる状態にして住民の安全を確保するために設けられた規定です。

私道負担でよくあるのは、接道義務を果たすために敷地を後退させる・道路を新設するといったケースです。

たとえば、前面道路が4m未満で再建築不可となっていても、敷地を後退させて幅員4mを確保できれば再建築可能になります。

これを、セットバックといいます。

つまり、私道負担は「建て替えできる土地にしたい」という目的で、誕生するケースが多いのです。

セットバックの概要については、以下の記事で詳しく解説しています。

私道の所有者には固定資産税の支払い義務がある

私道の所有者には、その土地の固定資産税の支払い義務があります。

土地の利用用途が道路であっても、所有者にとっては固定資産という立派な財産であるためです。

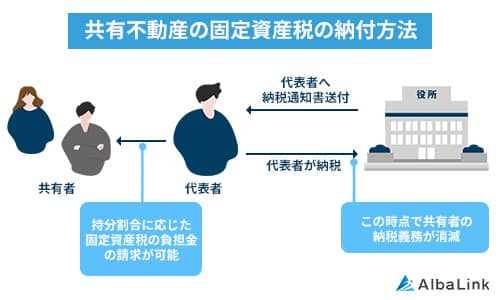

私道を単独で所有しているケースでは全額を負担・複数人で所有しているケースでは持分割合分をそれぞれが負担します。

複数人で所有している私道の場合は、納税通知書が届いた代表者に支払う形で納付をします。

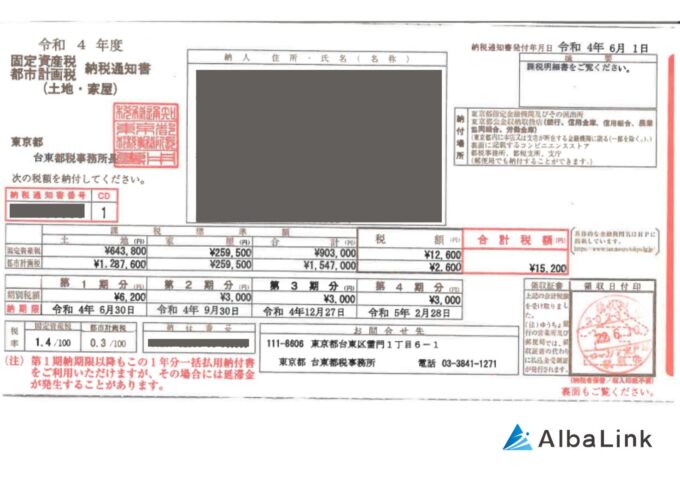

【固定資産税納税通知書の見本】

ただし、自治体によっては非課税制度があり、固定資産税の支払いをしなくてもよいケースもあります。

地方税法では、「公共の用に供する道路」に対して固定資産税の徴収をしてはならない、という規定があるからです。

たとえば、岡山県の場合だと以下に該当する私道は、所有者の申請によって固定資産税が免除になります。

- 私道の所有者が利用制限を設けていない

- 不特定多数の人が利用している

反対に、「私道につき通行禁止」などの看板を設置している場合は、公共性が認められにくいため、非課税制度を利用できなくなる可能性が高くなります。

私道かどうかを調べる方法

前述した「私道につき通行禁止」という看板がない場合でも、以下の方法で敷地に接する道路が私道かどうかを調べられます。

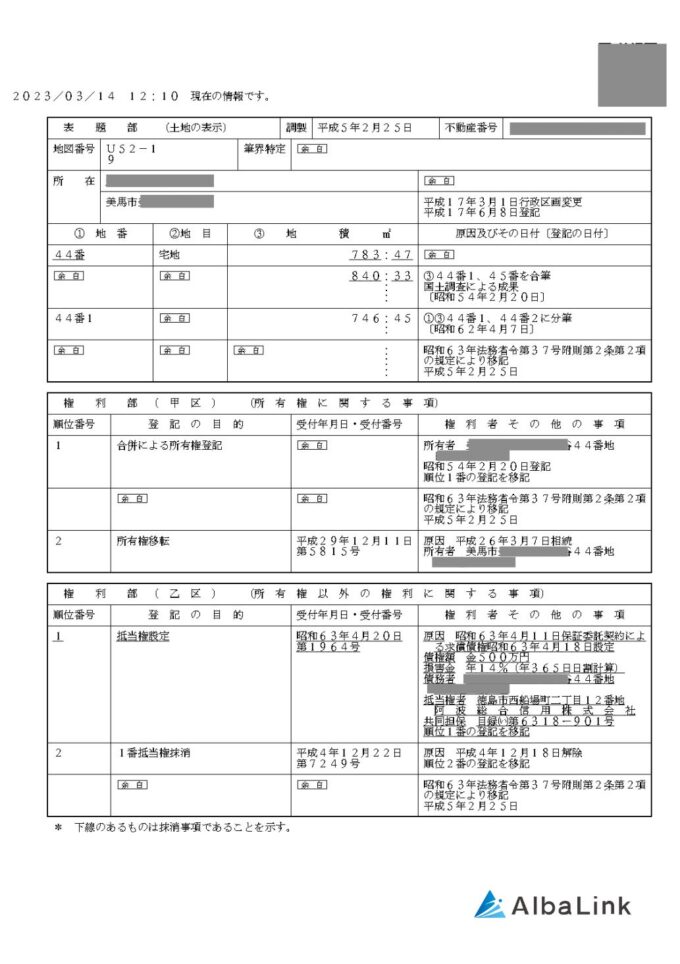

- 登記事項証明書で確認する

- 私道部分の登記事項証明書の「権利部」に、所有者の名前が記載されていれば私道。登記事項証明書は法務局で取得できる

- 公図で確認する

- 公図の私道部分に「31-17」などの地番があれば「私道」、地番がなければ「公道」。公図は法務局で取得できる

- 役所で確認する

- 不動産の所在地を管轄する役所の道路管理課に尋ねる

【登記事項証明書の見本】

上記のうち、もっともカンタンな調べ方は「役所で確認する」です。

上記のうち、もっともカンタンな調べ方は「役所で確認する」です。

「敷地に接する道路が公道か私道か知りたい」という旨と一緒に住所地を伝えると、窓口担当者より回答してもらえます。

私道に接する土地だから再建築不可なわけではない

私道に接していること自体は、建て替え不可の直接的な原因にはなりません。

再建築するためには、私道・公道ともに前面道路が「建築基準法で定められている道路」に該当する必要があります。

建築基準法で定められている道路は、以下のとおりです。

- 42条1項1号(公道)

- 国道・県道・市道など、道路法に基づく4m以上の道路

- 42条1項2号(開発道路)

- 都市計画法・土地区画整理法・密集市街地整備法などに基づいて造られた道路

- 42条1項3号(既存道路)

- 建築基準法が施行された1950年よりも前から存在する幅員4m以上の道路

- 42条1項4号(計画道路)

- 都市計画法・土地区画整理法・密集市街地整備法などにより、2年以内に新設または拡幅予定の道路

- 42条1項5号(位置指定道路)

- 特定行政庁によって位置を指定されている、法人・個人などが建物を建築する目的で新設された私道

- 42条2項(2項道路・みなし道路)

- 建築基準法が施行された1950年よりも前から存在する幅員4m未満の道路。救済措置として特定の要件を満たす場合に、建築基準法上の道路としてみなされる

- 43条2項

- 建築基準法上の道路ではないが、一定条件のもと再建築が認められる道路

このうち、建築基準法上の道路として認められる私道は「位置指定道路(42条1項5号道路)」です。

前面道路が位置指定道路だった場合は、建て替えできる可能性が高くなります。

私道に接する土地を再建築可能にする要件3選

私道に接する土地を再建築可能にする要件は、以下の3つです。

再建築不可物件の概要については、以下の記事で詳しく解説しています。

建築基準法上の私道に土地が2m以上接している

まず、1つ目は「建築基準法上の私道に土地が2m以上接している」です。

前述したように、再建築するには「建築基準法上の道路に間口が2m以上接する」という接道義務を満たす必要があります。

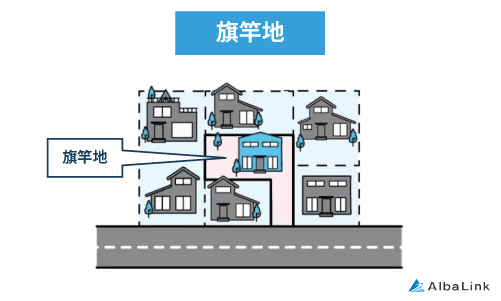

たとえば、旗の形状をした土地である「旗竿地」の場合、間口が2m未満のケースがあります。

この場合、以下のような対策で間口を2m以上確保しなければ、前面道路が建築基準法上の私道であっても再建築ができません。

- 隣地の一部を購入する

- 隣地の一部を等価交換する

- 隣地の一部を賃借する

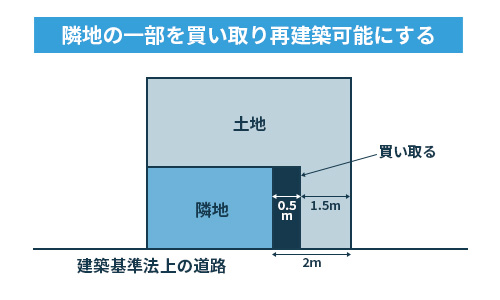

たとえば、間口が1.5mしかなかった場合、隣地所有者に交渉をして0.5mを購入できれば、接道義務を果たせるので再建築が可能です。

都市計画区域内で再建築をするためには、私道・公道問わず接道義務を果たす必要があります。

都市計画法によって指定された都市の範囲内。計画的に街づくりを進めるため、区域内にはさまざまな建築制限が設けられている

接道が2m未満の土地を再建築可能にする方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

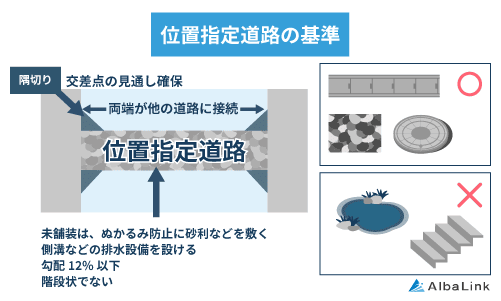

位置指定道路として認められている

2つ目は「位置指定道路として認められている」です。

位置指定道路とは、私道でありながら行政から建築基準法上の道路として認められている道路です。

私道を位置指定道路として認めてもらえる主な要件は、以下のとおりです。

- 道路幅が4m以上ある

- 両端がほかの道路に接続している

- 隅切りを設けて見通しをよくしている

- ぬかるみ防止をしている

- 縦断勾配が12%以下、かつ階段状でない

道路の全長が35m以下・幅員6m以上・自動車の転回に支障がないなどの要件を満たしていれば、袋路状道路でも認められる可能性があります。

参照元:e-Gov法令検索「建築基準法施行令144条の4第1項」

上記の要件を満たしたうえ私道の所有者全員からの同意があれば、必要書類の収集・役所への申請によって再建築が許可されます。

すでに位置指定されているかどうかの確認は、不動産の所在地を管轄する役所の建築課窓口で確認できます。

位置指定道路の概要については、以下の記事で詳しく解説しています。

位置指定道路として認められない場合の対処法

位置指定道路として認められない場合、以下の対処法があります。

- セットバックを実施する

- 道路の中心線から2m後退して幅員4mを確保する。道路の中心線は、役所の建築指導課で確認が可能

- 43条2項の許可をもらう

- 接道義務を果たしていない場合でも、周辺に十分なスペースがあるなど安全性を確保でいていれば、申請によって再建築の許可をもらえる場合がある。役所の建築指導課で申請が可能

ただし、43条2項の許可はあくまで一時的な措置であるため、今回の再建築が認められても将来的に再度申請が必要です。

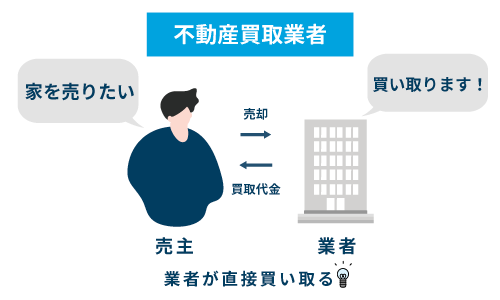

私道の所有者から建て替えの同意を得ている

3つ目は「私道の所有者から建て替えの同意を得ている」です。

前述したように、私道はあくまで個人の土地であるため、再建築をする際には所有者から同意を得る必要があります。

たとえば、埼玉県戸田市では位置指定道路の申請をする際に、私道の所有者の承諾書が必要です。

私道の所有者は1人の場合もあれば、4人〜10人など大人数の場合もあります。

とくに、私道の所有者が複数人いるケースでは、同意しない人・連絡がとれない人が共有者に含まれている場合があり、同意を得るのが難しくなります。

そのため、私道の所有者から合意を得られず再建築できない場合は、専門の不動産買取業者への売却も視野に入れましょう。

専門の買取業者であれば、建て替えできない・近隣トラブルがあるといった不動産も問題なく買い取れるためです。

家を建て替える予定だったのであれば、いまの家を売却して住み替えの資金にあてるのも一つの手段です。

弊社アルバリンクも、再建築不可物件に強い専門の買取業者です。

無料相談・無料査定は随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

次項では、私道の所有者が複数人いる「共有状態」のタイプについて紹介します。

私道の共有方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。

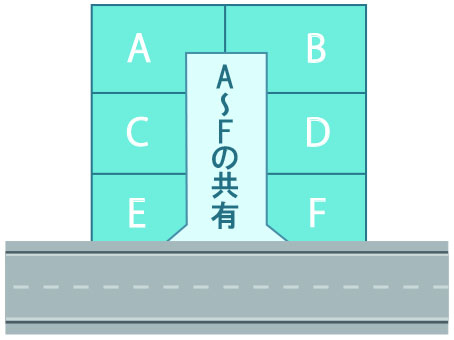

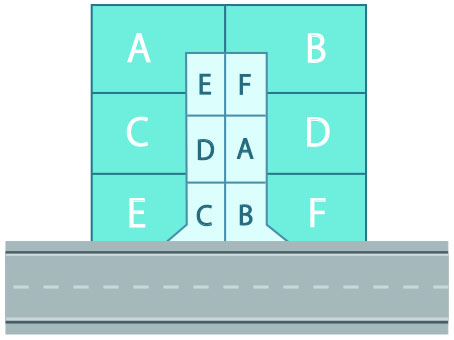

共同所有型

私道の共有方法の1つ目は、「共同所有型」です。

共同所有型とは、以下のように1つの私道を複数人で共有する所有形態です。

私道の各共有者は、敷地面積に応じた私道の持分をもちます。

共同所有型の私道に接する土地で再建築をするには、私道の共有者全員から同意を得る必要があります。

再建築に反対する共有者が1人でもいる場合、家の建て替えはできません。

分割型

私道の共有方法の2つ目は、「分割型」です。

分割型とは、以下のように1つの私道を共有者の人数で分割している所有形態です。

分割型の私道に接する土地で再建築するためには、建築工事で影響を与える私道の共有者の許可が必要です。

たとえば、Bさんが建て替えを行う予定であれば、工事車両の通過が予想されるB・A・Fの私道共有者から再建築の合意を得なければなりません。

私道持分がない場合もある

自宅の目の前にある私道の所有権を有していない「私道持分なし」というケースもあります。

私道持分がない場合も、再建築において私道の所有者全員の合意が必要です。

ただ、私道の所有者が持分をもたない人に許可を与えるメリットはほぼないため、共有者から許可をもらう難易度は高めです。

そのため、共有持分の一部を購入するなども視野に入れましょう。

確実な方法ではありませんが、共同所有型の私道の場合、1%でも持分を取得しているほうが提案を受け入れてもらいやすくなります。

ただ、日常的に良好な関係が築けていないと、私道持分を買い取る提案そのものが拒否される可能性があります。

私道持分の概要については、以下の記事で詳しく解説しています。

建て替えの同意書に必要な記載内容

前述したように、複数人で共有している私道は共有者からの合意をもらったうえで同意書の作成が必要です。

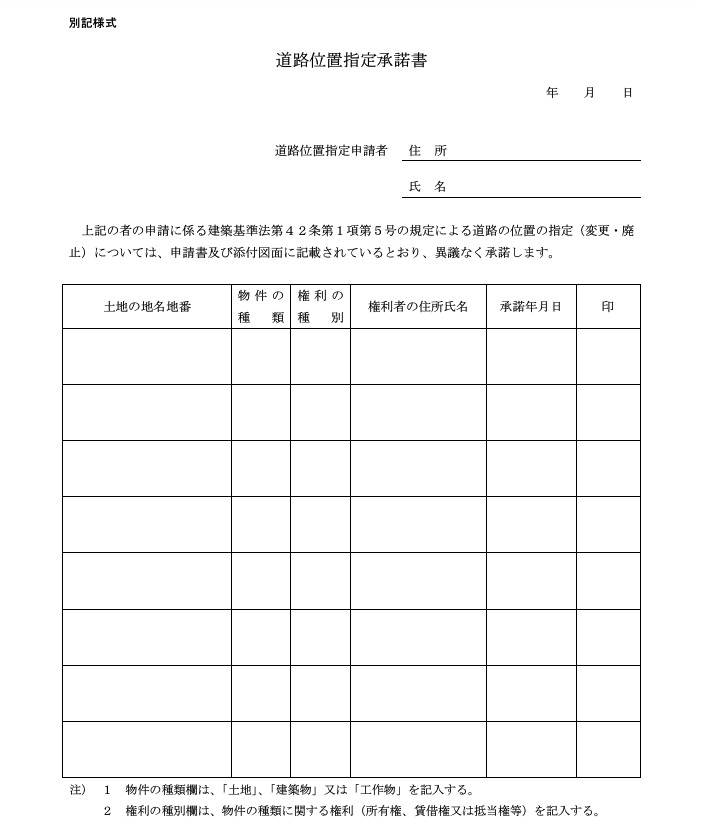

たとえば、新潟県柏崎市では以下のような承諾書の様式が用意されています。

引用元:柏崎市「道路位置指定承諾書」

私道の共有者の住所・氏名・承諾年月日などを記載し、かつ承諾印の押印が必要です。

上記にくわえて、私道の共有者の印鑑登録証明書・土地登記簿謄本も添付書類として集めなくてはなりません。

参照元:柏崎市「柏崎市道路位置指定(変更・廃止)申請・事務処理の手引き」

私道に接する土地は、所有者・共有者と良好な関係が築けていないと再建築が難しくなります。

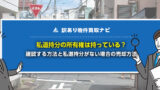

私道に接する再建築不可物件は専門の不動産買取業者に売却するのがおすすめ

ここまで、私道に接する土地を再建築可能にする方法などを解説しました。

私道に接する土地が再建築不可物件だった場合、専門の買取業者へ売却するのも一つの手段です。

建て替えができない土地はやがて家屋の寿命を迎えて解体するときに、自宅としての用途から土地活用に切り替えなくてはなりません。

第三者に売却する場合も、駐車場・資材置き場・家庭菜園などを目的に不動産を購入する層に買い手が絞られるため売却のハードルも高くなります。

そのため、活用方法が限定的で自身での活用・第三者への売却が難しい再建築不可物件は、専門の買取業者に買い取ってもらうのがおすすめです。

専門の買取業者は、建て替えできない特性を活かして収益化するノウハウを豊富に持っています。

たとえば、部分的にリフォームをして投資家に賃貸物件として再販する・解体した後に資材置き場として法人に賃貸するなどです。

居住用ではなく事業用として展開するアイデアが豊富にあるからこそ、市場では売れない再建築不可物件も問題なく買い取れます。

くわえて、独自の活用ノウハウ・再販ルートがあるからこそ、高額買取にも対応が可能です。

私道に接する再建築不可物件を売却して、「預貯金に回す」「住み替えの資金にあてる」などの選択肢も広がるでしょう。

次項では、再建築不可物件に強い専門の買取業者である弊社アルバリンクの買取実績をご紹介します。

再建築不可物件の買取業者については、以下の記事で詳しく解説しています。

アルバリンクなら私道に接している再建築不可物件も売却できる

弊社アルバリンクでは、私道の共有者から合意が得られない・接道義務を果たせないなどの再建築不可物件を数多く買い取ってまいりました。

たとえば、前面道路の幅員が2m未満で接道義務を果たしていない再建築不可物件を、600万円で買い取った事例もあります。

また、下の写真の「BEFORE」を見てもらえばわかる通り、室内も老朽化が進んでいましたが、リフォームを施したのち、提携している不動産投資家へ再販致しました。

また、下の写真の「BEFORE」を見てもらえばわかる通り、室内も老朽化が進んでいましたが、リフォームを施したのち、提携している不動産投資家へ再販致しました。  このように、弊社は再建築不可物件の豊富な運用方法・再販先や運用方法を持ち合わせているため、老朽化が進んだ再建築不可物件であっても買い取ることができます。

このように、弊社は再建築不可物件の豊富な運用方法・再販先や運用方法を持ち合わせているため、老朽化が進んだ再建築不可物件であっても買い取ることができます。

くわえて、共有トラブルを抱えた不動産も数多く買い取っているので、「私道の共有者と不仲」といった場合も、問題なく買取が可能です。

実際、再建築不可物件をはじめ、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「売れずに困っていたが買い取ってもらえてホッとした」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

ですから、「再建築不可物件の売却など初めてで不安なことばかり」という方こそ、弊社にご依頼いただければと思っております。

これまで培ったノウハウをフル活用し、あなたの再建築不可物件をできる限りスピーディーかつ高値で買い取らせていただきます(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

まとめ

敷地が私道に接している場合、前面道路の状況・私道所有者の意向などによっては建て替えができない可能性があります。

再建築不可物件だった場合には、いま建っている建物が寿命を迎えたときにマイホーム以外の活用方法を検討しなくてはなりません。

もし、家の建て替えを希望している場合は、専門の不動産買取業者に依頼して買い取ってもらうのをおすすめします。

専門の買取業者であれば、再建築不可物件の豊富な活用ノウハウがあるため、問題なく売却できます。

弊社アルバリンクも、再建築不可物件に強い専門の買取業者です。

再建築不可物件の豊富な買取実績を活かして、できる限りの高額買取に対応いたします。

無料相談のみのご利用も歓迎しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

株式会社AlbaLinkは東京証券取引所のTPM市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京証券取引所のTPM市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら