旗竿地の基本知識

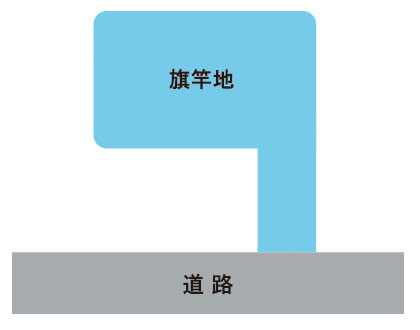

旗竿地とは、竿付の旗のような形をした土地のことです。

道路からの通路部分は、敷地延長、路地上敷地通路とも言い、旗竿地のことを敷延(シキエン)と言う場合もあります。

この章では、旗竿地ができてしまう経緯や建て替えできないと言われる理由など、旗竿地の基本知識を簡単に解説します。

なお旗竿地の建て替え方法から知りたい方は「再建築不可の旗竿地で建て替えを行う方法」からお読みください。

旗竿地ができる経緯

そもそも旗竿地はなぜできるのか、主な経緯をご紹介します。

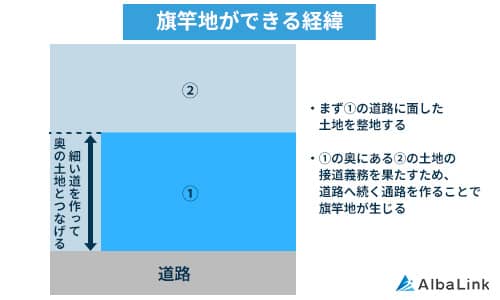

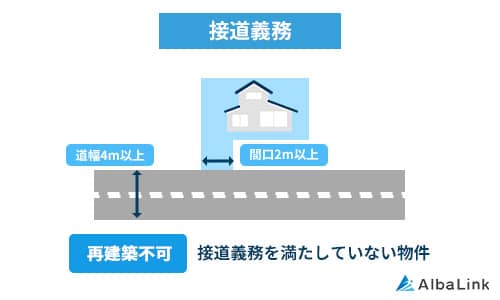

前提として建築基準法では「建物を建てるための土地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」と定められています(この規定を接道義務と言います)。

広大な土地を売り出す際には、一般の方が購入しやすい広さ・価格にするために土地を分割して売り出すケースが多々あります。その際、大きな道路に面した土地から整地することにより、奥の土地が旗竿地になってしまうことがあります(下図参照)。

道路から見て奥にある土地も含めて、分割した全ての土地が接道義務を満たせるようにしようとすると、必然的に旗竿地が生まれてしまうわけです。

旗竿地が建て替えできない(再建築不可)と言われる理由

旗竿地は「建て替えができない」と言われるケースが多々あります。

しかし、全ての旗竿地が建て替えできないわけではありません。以下では旗竿地が建て替えできないケース(理由)をご紹介します。

接道義務を満たしていない

前述の通り建築基準法では「建物を建てる土地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」という接道義務が定められています。

これは、敷地内で火事やその他の災害、事故や事件が起こったときに、避難経路や緊急車両が入って作業が出来るスペースを確保するためです。

このようなスペースを確保できない土地(接道義務を順守していない土地)は、人が生活を営むうえで危険であるため新たに建物を建築できません。

旗竿地はその特有の形から接道義務を満たしていないケースも多く、その場合は再建築不可となってしまいます。

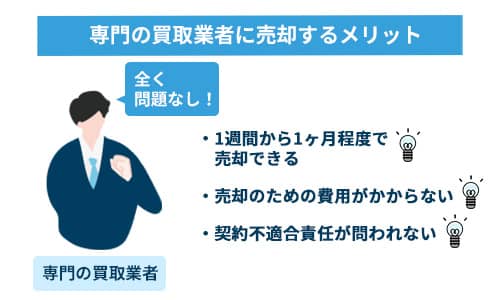

ただ、専門の買取業者であれば、接道義務を満たさない旗竿地であっても、問題なく買い取れます。

弊社Albalinkも、訳アリ物件専門の買取業者として、旗竿地を積極的に買い取っております。もし、所有している旗竿地を一刻も早く手放したいのであれば、弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

各自治体が定めた条例の建築基準を満たしていない

建築基準法とは別に、各自治体や地域ごとに建築を規制する条例が定められていることがあります。

たとえ建築基準法の接道距離を満たしていても、各自治体の条例に違反していたら再建築はできません。

例えば東京都であれば建物の延べ面積(全ての階の床面積の合計)が1,000超2,000平方メートル以下の場合、接道距離は6メートル以上なければならない等の規制があります(旗竿地を建て替える際は土地が所在する自治体の条例を確認してください)。

参照元:東京都建築安全条例

再建築不可の旗竿地で建て替えを行う方法

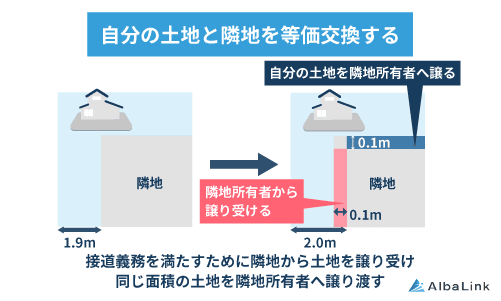

接道義務2mを満たしていないことが原因で建て替えできないのであれば、接道距離を2m以上にすれば再建築できます。接道距離を2m以上にする方法をご説明します。

接道距離を2m以上にする方法は以下の3つです。

それぞれ以下で詳しく解説していきます。

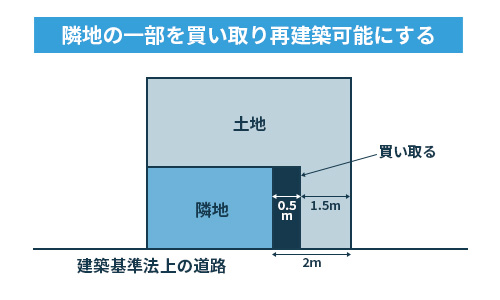

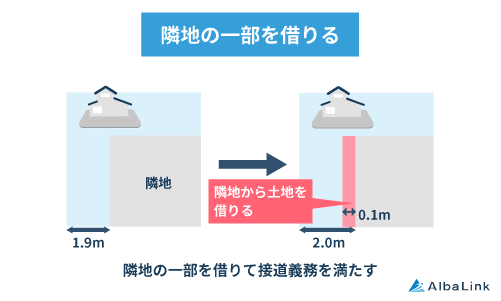

隣接地を買い取って接道距離を広げる

隣接地の一部を買い取り、接道義務を満たせば再建築可能になります。

例えば間口が1.9mしかない場合は、隣の土地から0.1m分を購入すれば建築条件を満たして再建築が可能になります。

とはいえ、日ごろから深いご近所付き合いがない限り、隣接地の所有者に突然「土地を買い取らせてください!」と言っても応じてもらえないでしょう。

隣接地の所有者に初めて話を持ち掛けるときは、丁寧に事情を説明し「土地の一部を売ることを検討してもらえませんか」と提案するに留めましょう。

また、譲ってもらう土地と同等の土地を引き渡すことを提案すれば、隣地所有者が応じてくれる可能性も上がるかもしれません。ただし、当然のことですが、あなた自身が交換できるだけの土地を所有してなければ行えません。

いずれにしても隣接地を買い取るときは丁寧に話を進め、隣接地の所有者とトラブルにならないよう、細心の注意を払う必要があります。

建て替えの出来ない再建築不可物件でも専門の不動産買取業者に依頼すれば、高額で買い取ってくれる可能性があります。以下のボタンから金額を知ることが出来ますので気軽に相談してみましょう。

公式サイト:https://wakearipro.com

建て替え工事のときだけ土地を借りる

隣地所有者から隣接地を買い取るのが難しいのであれば、工事の期間だけ土地の一部を借りて(一時使用賃貸借契約を結んで)建て替えるという方法もあります。

工事の期間だけでも接道義務を満たしていれば再建築可能と認められる場合があるからです。

この手段はもちろん合法ですが、法律の抜け道を上手く使った賢いやり方と言えるでしょう。

ただし、この方法も日ごろから隣人との関係が良好でなければ行えません。

なお、隣地所有者から土地を一時的に借りる場合は、契約書に賃貸借契約の期間や賃貸料をハッキリ記載し、隣地所有者との間にトラブルがないように注意する必要があります。

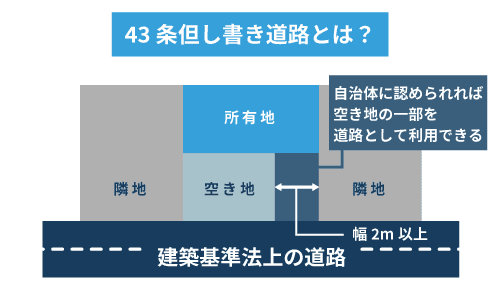

43条但し書き道路の申請をする

隣接地の所有者と土地の買取(賃貸借)についての話し合いがまとまらない場合は、43条但し書き道路の許可が取れるかを検討しましょう。

43条但し書き道路とは、建築基準法の接道義務を満たしていなくても建築審査会の許可が下りれば建て替えできる道路を指します。

密集した市街地では、接道条件を満たしていない土地が多く、密集市街地の建て替え促進のために但し書き道路とすることで接道条件を緩和しています。

具体的に、43条但し書き道路の適用条件は、敷地に隣接して空き地がある、交通、安全、防火、衛生に関して支障がないといった内容です。

ただし、43条但し書き道路は、今後再度建て替える際には改めて許可を取る必要があり、再建築が永遠に許可されるわけではないという点については理解しておく必要があります。

なお、但し書き道路について条件など、より詳しく知りたい方は以下の記事もご確認ください。

旗竿地の建て替えで注意する点

前述した方法(隣地所有者から土地を買取・賃貸借する、但し書き申請をする等)で再建築ができるようになったとしても、旗竿地の建て替え工事にはいくつかの注意点があります。

旗竿地の建て替えで注意が必要なのは以下の3点です。

いずれも、費用や隣人トラブルに関わることですので、しっかり確認してください。

解体費用が高額になる

旗竿地は整形地(正方形や長方形などの整った形の土地)より工事費用が高額になるおそれがあります。

建物解体をするに当たっては、大きな重機や大型トラックを使います。

隣地の一部を買取(賃貸借)して接道距離が2mに達したとしても、重機や大型トラックが入るには狭く、人力でしなければならない作業も増えます。

そのため工事にかかる時間や人件費が大幅に増え、費用も高額になるのです。具体的な相場は以下の通りです。

| 建物の構造 | 坪単価 |

|---|---|

| 木造 | 3万円~4万円 |

| 鉄骨造 | 3.5万円~4.5万円 |

| 鉄筋コンクリート(RC)造 | 5万円~7万円 |

つまり平均的な木造一軒家(30坪程度)を解体する場合、90万円~120万円程度かかるということです。

隣地の土地を丸々買取(賃貸借)等して、重機や大型トラックが入るくらい接道距離を広げない限り、解体費用が高額になる可能性は避けられません。

それだけの費用をかけて解体するのであれば、建物を残した状態で専門の買取業者に売却してしまった方がよいでしょう。

弊社Albalinkは旗竿地に建つ物件でも、そのままの状態で買い取れます。ですから、売主様が売却前に解体費用などを負担する必要はありません。

建て替えのための解体費用を負担に感じるのであれば、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)

近隣トラブルに発展しやすい

旗竿地は道幅が狭いので、工事の騒音やトラックの往来で周囲に迷惑をかけてしまうことが多く、トラブルに発展することもあります。

たとえば、解体工事で壁を取り壊している際に、壁の破片などが隣家の敷地に飛び、外壁などを傷つけてしまった場合、隣家の住民からクレームはもちろん、損害賠償請求をされてしまう恐れがあります。

こうしたトラブルが起こると、トラブルが解消するまで工事の時間を制限されてしまったり、最悪の場合は、工事を中止させられてしまうこともあります。

トラブルを未然に防ぐためにも、隣家やご近所へのあいさつや工事日程の説明などは必ず行うようにしましょう。

なお、旗竿地のトラブル回避法については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。

解体業者選びが難しい

解体は業者によって、時間や費用が大きく変わるので、解体業者選びは非常に重要です。

業者選びに失敗し、価格は安いが仕事が荒っぽい業者などを選んでしまうと、旗竿地は道路の幅が狭いので、隣の家の塀や壁などに資材などをこすって傷をつけてしまうこともあります。

また、建て替えをする際には、ハウスメーカーから解体業者を紹介されることも多いですが、解体費用に紹介料などが上乗せされているケースもあり、割高になりがちです。

又、解体業者の中には悪質な業者も多いので注意が必要です。

例えば、見積もり時は解体費用を安く出しておいて、契約直前に高額な追加料金を請求する業者もいます。

また、事業として解体工事を行うには、都道府県知事の許可(解体工事業者登録)を得ることが必要ですが、登録せず解体工事を行っている業者も存在します。

安い費用などに釣られ、無許可だと知っていて依頼し、業者が解体で出た資材などを不法時した場合、依頼主であるあなたにも「20万円以下の罰金」が科される恐れがあります。

旗竿地のメリット・デメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。

建て替えできない旗竿地の活用方法

ここからは建て替えできない旗竿地の活用方法をご紹介します。

建築基準法の接道距離を満たしておらず、なおかつ隣地所有者から土地を買い取ったり借りたりもできない場合、旗竿地には以下のような活用方法があります。

建て替えできない旗竿地の活用方法

1つずつご説明します。

小規模なリフォームをして住み続ける

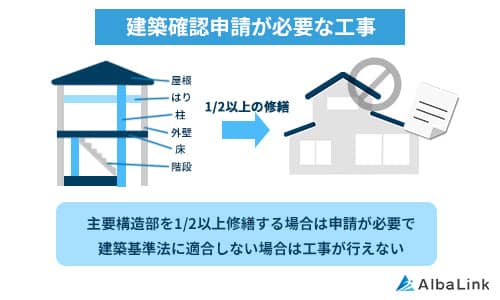

旗竿地のような再建築不可物件は建築制限があり、建物の1/2以上に及ぶ大規模なリフォームを行うには建築確認申請を行い、自治体の許可を得る必要があります。

しかし、主要部分だけを残してリフォームすれば、大規模な建て替えをしなくても住み続けることもできます。

ただし築年数が古い物件は、地震などの影響で柱が歪んでいたりシロアリの被害にあっていたりすることも多いので、リフォーム業者に事前に調査してもらいましょう。

その際に建物の基礎部分に問題が見つかってしまったら、小規模なリフォームのみで住み続けることはできません。

再建不可物件のリフォームの制限範囲など詳しい情報については、以下の記事でも解説しいますので、ご確認ください。

また、シロアリ等の被害に遭わなかったとしても、建物は時間とともに老朽化するためいずれは建物の基礎部分も腐朽します。

そのため、小規模なリフォームだけで再建築不可物件に住み続けるのは困難であると言えます。

建て替えの出来ない再建築不可物件でも専門の不動産買取業者に依頼すれば、高額で買い取ってくれる可能性があります。以下のボタンから金額を知ることが出来ますので気軽に相談してみましょう。

公式サイト:https://wakearipro.com

賃貸利用目的のリフォームをして貸し出す

賃貸利用目的の小規模なリフォームをして、賃貸物件として活用するという方法もあります。

しかし自身が住む場合と同様、時間の経過とともに建物は老朽化するので小規模なリフォームのみで賃貸経営を永遠に続けるのは困難でしょう。

そもそも建物の立地が良くなければ借手はつかないので、不動産の知識や経験がない人が賃貸経営をすること自体難しいと言えます。

更地にして駐車場や資材置き場等として活用する

建物を解体して駐車場や資材置き場として活用する手段もあります。

駐車場として活用する場合は、車がスムーズに入れるかのチェックを必ず行ってください。

ただし前述の通り、整形地と比較して旗竿地の解体工事費用は高くなる傾向があります。

また駐車場にしても、周囲が車を所有している方が多い住宅地で、かつ、コインパーキングが半径100m以内にないなど、よほど立地に恵まれていない限り、借り手はつかないでしょう。

さらに建物を解体することで固定資産税の負担が大幅に増加します。

なぜなら人が住むための土地には「住宅用地の特例」が適用されて固定資産税が1/6されていますが、建物を解体して駐車場にすると住宅用地の特例の適用外になるからです。

そのため駐車場として活用するのはあまりおすすめできる方法ではありません。

建て替えの出来ない再建築不可物件でも専門の不動産買取業者に依頼すれば、高額で買い取ってくれる可能性があります。以下のボタンから金額を知ることが出来ますので気軽に相談してみましょう。

公式サイト:https://wakearipro.com

再建築不可の旗竿地は不動産買取業者へ売却

再建築不可の旗竿地を再建築可能にするには、隣地所有者と交渉する等、多くの手間と時間、そして労力がかかります。

だからといって再建築不可のまま不動産を所有し続けるのにも多くのリスクがあります。

例えば、どんなに老朽化しても建物の再建築ができないので部分的なリフォームのみを永遠に続けなければなりませんし、災害などで建物が倒壊したら新たに建物を建てることはできません。

そのため再建築不可物件をそのまま所有することはせず、再建築不可に特化した不動産買取業者に直接売却して現金化してしまうのが賢明です。

旗竿地の評価方法や確実に売却する方法については以下の記事で詳しく解説しています。

専門の不動産買取業者は再建築不可の不動産を活用して収益化に繋げるノウハウがあるので、旗竿地も確実に買い取ってくれます。具体的にどのようなノウハウがあるかについては、次の章で弊社の事例を元に紹介していきます。

弊社Albalinkの再建不可物件の買取事例

弊社AlbaLinkは訳アリ物件専門の買取業者ですので、旗竿地をはじめとする再建築不可物件の買取も得意としています。

実際、下記のような接道が2m未満の再建不可物件を500万で買い取ったこともあります。弊社がこのように再建築不可物件を高額で買い取れるのもまさに、前項で述べたように、そうした物件を活用して利益を生み出すノウハウを豊富に持っているためです。

上記の事例の客様は、相続した実家が再建不可物件で、売却しようとしたものの、一般の不動産業者には軒並み断られ、買取業者からも納得できる買取価格を提示してもらえず、弊社に相談したとのことです。

弊社の素早い対応と、買取価格に安心、満足していただくことができました。実際、弊社はこうした他社で断られた再建不可物件などを数多く買い取ってきた実績があり、お客様からたくさんの感謝のお言葉を頂いております(下記Googleの口コミ参照)

弊社は「全国」対応しておりますので、旗竿地をなるべ早く、高値で売却したい方は、どこにお住いであっても、まずは弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

なお、旗竿地を高額売却する方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

旗竿地が売れにくい理由

専門の買取業者が旗竿地を確実に買い取れる一方で、マイホームを探している一般の個人に旗竿地を売却するのは困難であると言えます。

旗竿地が一般の個人に売却しにくい理由は以下の2点です。

それぞれ、以下で解説します。

なお、以下の記事でも旗竿地が売れにくい理由と高額売却の秘訣を解説しています。あわせてご確認ください。

建物を建てるのに制限を受ける

前述の通り、再建築不可の物件は将来的にも建て替えができません。

住み続けるには部分的なリフォームを繰り返すしかありませんが、建物は年々老朽化していくため、部分的なリフォームだけで住み続けることはできません。

また、老朽化した建物が災害等で倒壊してしまったら新たな家を建てることはできません。さらに、倒壊した建物が隣家などを傷つけた場合、損害賠償請求をされる恐れもあります。

こうした住み続けるうえでリスクを抱えた物件を、生涯暮らすためのマイホームに選ぶ人は滅多にいないでしょう。

風通しや日当たりが悪い

周辺に建物が密集している旗竿地は風通しや日当たりが悪く、生活を営むうえで不便になることがあります。

例えば、風通しや日当たりの悪さ故に洗濯ものが乾きにくかったり、室内に光が差し込まず日中も電気をつけなければならなかったりします。

また、マイホームを探している方の中には、明るい日差しが差し込む家をイメージしている方も多いため、旗竿地は選ばれにくいのです。

まとめ

旗竿地はその特有の形状から建て替えできない(再建築不可)ケースが多々あります。

再建築可能にする方法は、隣地の所有者から土地の一部を買い取る等の方法がありますが、日ごろから密接なご近所付き合いをしていない限り突然土地を売ってもらうのは難しいでしょう。

だからといって再建築不可のまま不動産を所有し続けるのには多くのリスクがあります。

どんなに老朽化しても建て替えできないので部分的なリフォームのみを永遠に繰り返さなければなりませんし、もし災害で建物が倒壊したら新たな家を建てられません。

そのため再建築不可の旗竿地はそのまま所有し続けず、再建築不可に特化した専門の不動産買取業者に直接売却するのが賢明です。

専門の不動産買取業者であれば、旗竿地も確実に買い取り、現金化してくれます。

弊社AlbaLinkは旗竿地等、他の不動産業者では取り扱えない不動産を積極的に買い取っています。

建て替えられない旗竿地を早く手放したいのであれば、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください。

「まずは査定だけしてもらいたい」「話だけ聞かせてほしい」という方のお問い合わせも大歓迎です。

株式会社AlbaLinkは東京証券取引所のTPM市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京証券取引所のTPM市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら