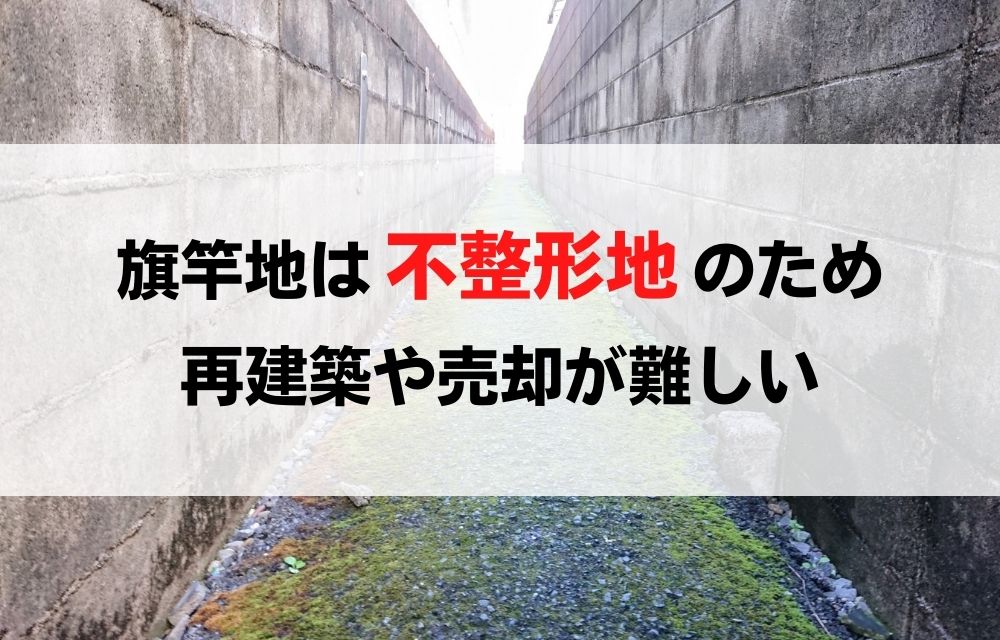

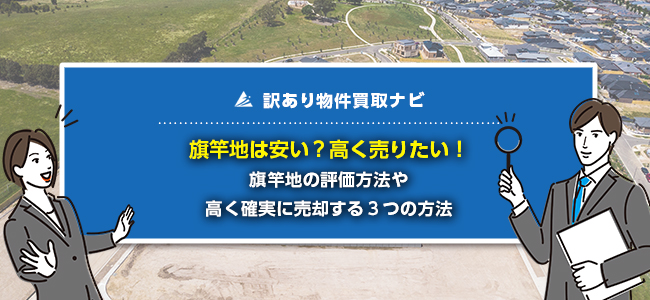

旗竿地は使い勝手の悪さから、評価額が低くなる

冒頭でもお伝えした通り、旗竿地は形状のいびつさゆえに、評価額が低くなります。

まずは旗竿地の概要と、具体的にどんな理由で評価が低くなるのかを見ていきましょう。

なお、旗竿地の評価額を計算する方法は、次章の旗竿地の評価を調べる方法は複雑で解説いたします。

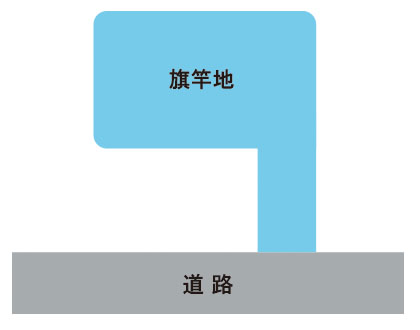

旗竿地とは

旗竿地とは、道路に接している部分が旗のように細くなっている形をしている土地を指します。

旗竿地は、土地が道路から離れている分、通行人からの視線や車の騒音が気になりにくく、プライバシーが保護されやすい環境になっています。

ただし、詳しくは後述しますが、旗竿地は使いにくいのも事実です。

使いづらさが気にならないという方であれば、安く購入でき、固定資産税も比較的安いので、お得な物件とも言えます。

余談にはなりますが、旗竿地ができた経緯を見てみましょう。

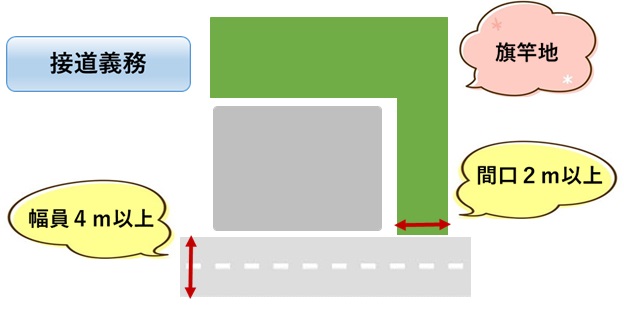

まず、建築基準法では、建築物を建てるための敷地は4m以上の幅がある道路に対して、2m以上接しなければならないと定められています。

その結果、大きな土地を分筆して家を建てる際に、道路に2m以上接道させるため土地の一部を細くして、無理やり道路に繋げることにしたことで旗竿地のような形の土地がいくつも出来上がりました。

特に都市部の住宅地などの住宅密集地に旗竿地は多く見られますが、都市部では大きな土地を利用して住宅を建てる人が多いことが要因です。

東京都の「くらしと統計2024」によると、1住宅あたりの延べ面積が全国平均で92.06㎡ですが、東京都の平均は65.18㎡と住宅面積は東京都は最下位となっています。

東京都は土地価格も高額なため、大きな土地を1つ利用するよりも、大きな土地をいくつも分筆して販売するケースが多いです。

土地を最大限に利用するためには分筆する土地の全てを整形地にすることが難しい場合もあり、旗竿地のような不整形地が生まれてしまうのです。

なお、旗竿地が売れない理由については、以下の記事で詳しく解説しています。

旗竿地の評価が低くなる理由

旗竿地の形状を理解していただいたところで、評価額が低くなる具体的な理由を解説していきます。

これから詳しく説明しますが、一言で言って「使いにくいから」です。

それゆえ、旗竿地を売ろうと思っても、なかなか買い手がつかないというのが実情です。売却方法の詳細については旗竿地を高確率で売却する3つの方法で解説いたします。

それでは、旗竿地の評価額が低くなる理由を、具体的にみていきましょう。

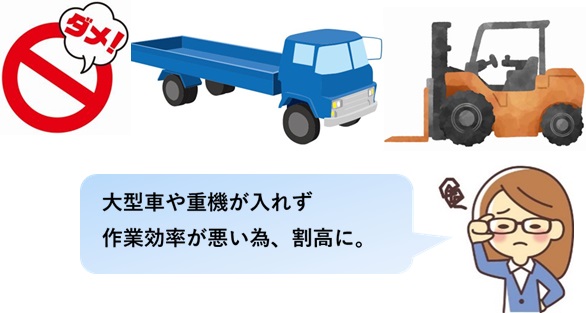

建築や解体に制限がかかる場合がある

前述したように敷地は2m以上道路に接している必要があるため、土地によっては細くなっている部分が2mを僅かに超える程度になっている場合もあります。

幅が2m程度では、大きな重機が入ることが出来ないため、整形地でできる作業が出来なくなる可能性があります。

通常なら重機を使う場面においても、職人の手で作業を行わなくてはいけなくなるため建築費が高くなることもあります。

建て替えの出来ない再建築不可物件でも専門の不動産買取業者に依頼すれば、高額で買い取ってくれる可能性があります。以下のボタンから金額を知ることが出来ますので気軽に相談してみましょう。

公式サイト:https://wakearipro.com

再建築不可の場合がある

お伝えした通り、土地に物件を建てるためには、道路に2m以上接道している必要があるため、旗竿地の間口が2mに満たない場合は再建築が不可能になります。それゆえ、旗竿地の間口が2mに満たない場合は再建築できません。

また、東京都など一部の地域では敷地面積や、細くなっている路地上部分の長さによって独自の規制を定めている場合があります。

| 延べ面積200㎡以下 | 延べ面積200㎡を超える | |

| 路上部分の長さが20m以下 | 接道が2m以上 | 接道が3m以上 |

| 路上部分の長さが20mを超える | 接道が3m以上 | 接道が4m以上 |

※参照元:江戸川区役所ホームページ

再建築が不可能の土地の場合、土地の価値は著しく低下します。

土地の使用に制限がかかってしまうと、使用用途が狭まってしまうので住宅用地を探している人が購入する可能性も下がることでしょう。

旗竿地の活用方法や、再建築不可を可能にする方法などは以下の記事で詳しく解説しています。

間口が他の所有者の私道になっていると自由に出入りできない

土地の中には、間口部分だけが私道になっていて、他に所有者が存在するケースがあります。所有者によっては通行を拒否している場合があり、所有者と交渉して私道の所有権か持ち分を貰わなければいけません。

私道の所有者が交渉拒否をすることによって、通行に関してのトラブルに発展する可能性があるため、敬遠されて売却まで時間がかかりやすくなります。

駐車場を確保できない可能性がある

間口の道路幅が狭い場合は、車が敷地内に入れない可能性があります。せっかく土地を購入しても、駐車場を作ることが出来ないこともあるため、土地の利用に制限がかかってしまいます。

そのため査定金額が安くなりやすく、駐車場が欲しい人にとっては購入対象外になるため売却がしにくくなります。

日当たりや風通しが悪くなる

旗竿地は奥まった場所にあることが多いため、周辺が他の住宅に囲まれていることが多くあります。

そのため日当たりや風通しが悪くなり、日中でも洗濯物が乾きにくいなどのデメリットが発生します。

特に土地の面積が小さく、密集しやすい都市部では日当たりや風通しが悪くなりやすい傾向があります。

なお、隣家が平屋などで高さが低い物件であれば、日差しが遮られることがなく、十分な日当たりを確保できる場合もあります。

旗竿地のメリット・デメリットについては以下の記事で詳しく解説しています。

また、旗竿地のトラブル回避法については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。

建て替えの出来ない再建築不可物件でも専門の不動産買取業者に依頼すれば、高額で買い取ってくれる可能性があります。以下のボタンから金額を知ることが出来ますので気軽に相談してみましょう。

公式サイト:https://wakearipro.com

評価額の低い旗竿地は固定資産税が安い

ここまで解説してきたように、不整形地である旗竿地は住宅を建てるなどの活用がしにくい分、通常の整形地と比較すると評価額も低くなる傾向にあります。

土地としての評価額が低ければ、必然と旗竿地に課される固定資産税額も低くなる点が特徴です。

一般的には、通常の整形地よりも3割ほど固定資産税が安くなるといわれています。

そんな旗竿地の評価額については、次の章で詳しく解説していきます。

旗竿地の評価を調べる方法は複雑

旗竿地の場合、土地の価格を左右する評価額は、通常の評価方法と異なる計算式によって算出されます。

旗竿地は整形地のような四角形ではないため、特殊な補正値などを加味した計算が必要だからです。

土地の評価額を算出する方法はいくつかありますが、この記事では相続税路線価を使った計算方法をご紹介します。

相続税路線価とは、毎年国税庁が発表している土地価格であり、相続税を算出するもととなります。相続税路線価は、「路線価図・評価倍率表」で確認が可能です。

参照元:国税庁|路線価図・評価倍率表

公示地価(旗竿地を売買する際の目安となる価格)や固定資産税路線価(固定資産税評価額の元となる金額)を求めたい場合は、これからお伝えする方法で算出した相続税路線価を、下記の式にあてはめて計算してください。

- 公示価格=相続税路線価÷80%

- 固定資産税路線価=相続税路線価×87.5%

しかし、専門知識がなければ正確な評価額を算出することは難しいので、不動産会社に査定を依頼して、簡単に把握することをおすすめします。

弊社では無料で査定価格をご提示しますので、簡単に評価額を知りたい方は、ぜひお問い合わせください。

>>【どんな物件も査定価格をご提示】無料査定&無料相談はこちら

それでは、旗竿地の評価額を算出する方法を、具体的に解説していきます。

【前提】相続税路線価を使って整形地の評価額を算出する方法

はじめに、整形地(正方形や長方形の土地)の評価額を算出する方法をご紹介します。この計算方法を理解していただいたうえで、旗竿地の評価額算出方法を解説していきます。

整形地など、通常の土地の評価額の計算式は下記の通りです。

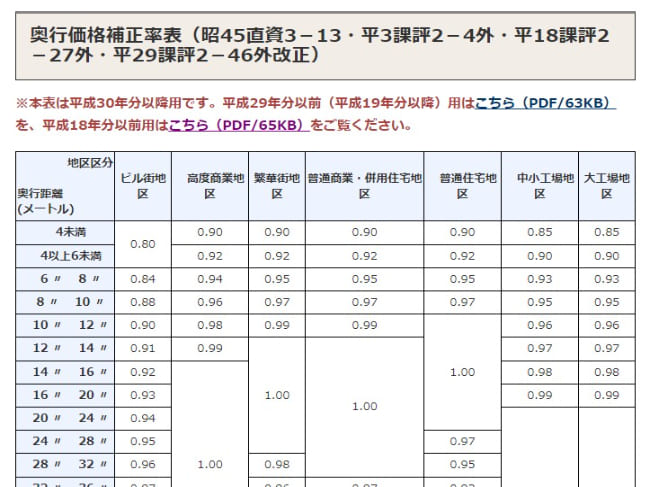

奥行価格補正率は土地の奥行きの長さに関する補正値で、

- 普通住宅地

- 普通商業・併用住宅地

などの区画と土地の奥行の長さごとに補正値が決められています。

参照元:国税庁|奥行価格補正率表

たとえば、奥行価格補正率表の一部を見てみると、普通住宅地の場合、奥行が10m以上25未満だと補正率は1.00となり、補正されません。

以下の例で実際に計算してみましょう。

例:地積:300㎡、相続路線価:100,000円 地区:普通住宅地 奥行:15m

300㎡×100,000円×1.00(奥行価格補正値)= 30,000,000円(土地評価額)

ここまでが、整形地の土地の評価額を算出する方法です。

整形地の評価額から「かげ地」の評価額を引く

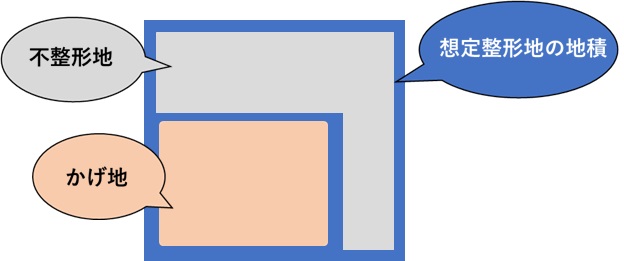

前述したとおり、整形地の場合は、単純に地積や奥行などから計算出来ますが、旗竿地のような不整形地の場合は、簡単に奥行を調べられません。

そのため、通常とは異なった計算方法を使用する必要があります。

旗竿地のような不整形地の計算は、最初に四角形の整形地になるように「かげ地」と呼ばれる部分を作ります。

旗竿地とかげ地を合わせた面積を「想定整形地の地積」と言って、この想定整形地の地積を元に計算した評価額から、かげ地の評価額を引く計算方法を「引き直し計算」と言います。

例:想定整形地の地積:500㎡ 奥行25m 地区:普通住宅地、相続路線価:100,000円、かげ地の地積:200㎡ 奥行10m

500㎡×100,000円×0.97(奥行価格補正値)=48,500,000円

200㎡×100,000円×1.00(奥行価格補正値)=20,000,000円

48,500,000円-20,000,000円=28,500,000円(土地評価額)

このように整形地の300㎡と比較して、評価価格より低くなりました。

不整形地補正をかける

整形地の評価額から「かげ地」の評価額を引いたら、不整地補正率や間口狭小補正率を利用して、より正確な評価額を算出します。

主に下記のような計算式があり、いずれか小さい方を採用することになります。

①不整地補正率×間口狭小補正率

②間口狭小補正率×奥行長大補正率

不整地補正率については、下記のような計算式で割り出します。

例:不整形地の地積:300㎡ 想定整形地の地積:500㎡ 地区:普通住宅地 間口距離:3.5m 奥行:15m

(500㎡-300㎡)÷500㎡=40%

割り出されたかげ地の割合を、国税庁のホームページで公表されている不整地補正率表と照らし合わせます。

| 地区区分 | 高度商業地区、繁華街地区、普通商業・併用住宅地区、中小工場地区 | 普通住宅地区 | ||||

| 地積区分 | A | B | C | A | B | C |

| かげ地割合 | ||||||

| 10%以上 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |

| 15% 〃 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 0.99 |

| 20% 〃 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.94 | 0.97 | 0.98 |

| 25% 〃 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.92 | 0.95 | 0.97 |

| 30% 〃 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 0.90 | 0.93 | 0.96 |

| 35% 〃 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 0.88 | 0.91 | 0.94 |

| 40% 〃 | 0.90 | 0.93 | 0.97 | 0.85 | 0.88 | 0.92 |

| 45% 〃 | 0.87 | 0.91 | 0.95 | 0.82 | 0.85 | 0.90 |

| 50% 〃 | 0.84 | 0.89 | 0.93 | 0.79 | 0.82 | 0.87 |

| 55% 〃 | 0.80 | 0.87 | 0.90 | 0.75 | 0.78 | 0.83 |

| 60% 〃 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.70 | 0.73 | 0.78 |

| 65% 〃 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.60 | 0.65 | 0.70 |

引用元:国税庁|不整地補正率表

地積が300㎡、普通住宅地でかげ地割合が40%の場合、不整地補正率は0.85です。

間口狭小補正率は、間口の距離において補正率が決まっており、間口面積によって補正率が変わります。

| 地区区分 間口距離 (メートル) |

ビル街地区 | 高度商業地区 | 繁華街地区 | 普通商業・ 併用住宅地区 |

普通住宅 地区 |

中小工場地区 | 大工場地区 |

| 4未満 | – | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |

| 4以上6未満 | – | 0.94 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.85 | 0.85 |

| 6 〃 8 〃 | – | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 0.90 | 0.90 | |

| 8 〃 10 〃 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | ||

| 10 〃 16 〃 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | ||||

| 16 〃 22 〃 | 0.98 | 0.98 | |||||

| 22 〃 28 〃 | 0.99 | 0.99 | |||||

| 28 〃 | 1.00 | 1.00 |

引用元:国税庁|間口狭小補正率表

今回の間口は3.5mのため、補正率は0.90となります。

奥行長大補正率は、奥行の距離が間口の距離の何倍かによって補正率が変わります。

| 地区区分

奥行距離 |

ビル街地区 | 高度商業地区 繁華街地区 普通商業・ 併用住宅地区 |

普通住宅地区 | 中小工場地区 | 大工場地区 |

| 2以上3未満 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |

| 3 〃 4 〃 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | ||

| 4 〃 5 〃 | 0.98 | 0.94 | 0.98 | ||

| 5 〃 6 〃 | 0.96 | 0.92 | 0.96 | ||

| 6 〃 7 〃 | 0.94 | 0.90 | 0.94 | ||

| 7 〃 8 〃 | 0.92 | 0.92 | |||

| 8 〃 | 0.9 |

引用元:国税庁|奥行長大補正率

今回の例では間口3.5m、奥行15mのため下記のようになります。

15m÷3.5m=4.28… 地区:普通住宅地区 補正率:0.94

全ての補正値を計算したところで、①と②の数字を出すことが出来ます。

- 不整地補正率×間口狭小補正率 0.85×0.90=0.765

- 間口狭小補正率×奥行長大補正率 0.90×0.94=0.846

①と②を比較して、①のほうが小さいため、こちらの数値を土地評価額に掛けます。

28,500,000×0.76(小数点第二位切り捨て)=21,660,000円

以上で、相続税路線価としての正確な評価額を算出できました。

旗竿地を高確率で売却する3つの方法

お伝えしてきた通り、旗竿地は特殊な形状をしているがゆえに、なかなか売却しづらくなってしまいます。

とはいっても、正しい方法を選べば、売却は可能です。

そこで、この章では旗竿地を高確率で売却する3つの方法をご紹介します。

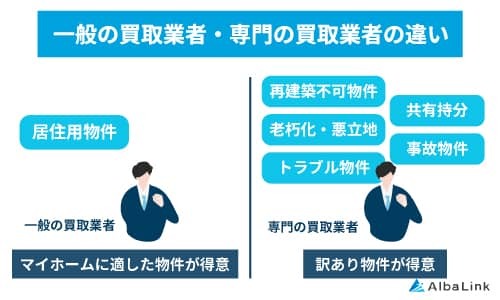

先にお伝えすると、旗竿地を売却するなら、3つ目の「専門の買取業者に直接売却する」方法をおすすめいたします。専門の買取業者であれば、1週間から1ヶ月程度で、旗竿地を買い取れるからです。(詳細は後述します)

それでは、旗竿地を売却する3つの方法について、それぞれ見ていきましょう。

建て替えの出来ない再建築不可物件でも専門の不動産買取業者に依頼すれば、高額で買い取ってくれる可能性があります。以下のボタンから金額を知ることが出来ますので気軽に相談してみましょう。

公式サイト:https://wakearipro.com

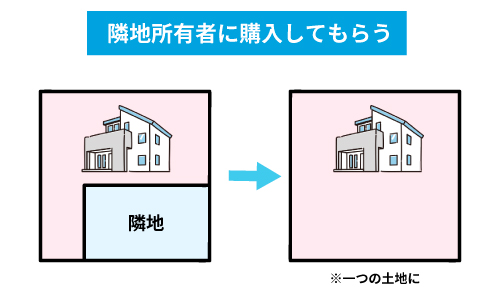

隣家を買い取ってから売却する

間口のすぐ側にある竿部分にあたる隣家を買い取って1つの整形地にすることで、土地を売却しやすくなります。

隣家の土地を買い取って整形地にすることで、活用の幅を広げられるからです。

この方法なら、例え再建築不可能な土地であっても、合筆することで建築可能な土地に変えることが出来るのは大きなメリットでしょう。

また、土地があまりに大きな場合は、分筆して2つの整形地にして売却することも可能です。

ただし、タイミング良く隣地所有者が売却を検討しているとは考えにくいので、あまり現実的な方法とは言えません。

隣家に自身の土地を売却する

隣地所有者であれば、自身の土地を拡大できるので、売却を受け入れてくれる可能性が高まります。

例えば、

- 「二世帯住宅を建てることを考えている」

- 「今住んでいる物件が古いから新しく建てたいと考えている」

などの理由で土地を探している人は少なくありません。

隣家ならば今の場所から移る必要がなく、合筆することで大きな土地にすることが出来るので、隣家が土地を探している場合は意欲的に購入してくれることが多いです。

ですが、買い手にとって当然、土地の維持費用等が増えることになるため、あまり期待はできません。

専門の買取業者に直接売却する

お伝えしたとおり、旗竿地は一般の買い手にとって使い勝手が悪いことが多いので、売却が難しくなってしまいます。

上述したとおり、隣地を買い取る、もしくは隣地所有者に旗竿地を売却する方法もありますが、現実的な方法とは言えません。

そこで、専門の不動産買取業者に依頼することで、1週間から1ヶ月程度で旗竿地を売却できます。

買取業者は、物件を商品化して運用や再販をおこなうといった、事業目的で物件を買い取るからです。だからこそ、土地の使い勝手の悪さ等を理解したうえで、旗竿地を活用できます。

なかでも、旗竿地などの再建築不可物件を専門とした買取業者であれば、蓄積してきた知識や活用ノウハウ、豊富な取引先を持つので、ほぼ確実に買い取ってくれます。

また、土地の形状がいびつなだけでなく、家屋が古い場合でも、買取業者に直接売却すれば、売主が負担する費用は一切かかりません。商品化に必要なコストも全て計算し、物件の価格から差し引いた金額で買い取るからです。

以上のことから、一般の買い手に売れにくい旗竿地も、専門の買取業者に依頼することで、あなたは一切の費用も手間もかけずに売却できます。

弊社でも、再建築不可物件を全国的に買い取っております。

スピーディー買い取ることが可能ですので、物件を売却できずお困りの方は、ぜひご相談ください。

>>【再建築不可物件でも高額売却!】無料で買取査定を依頼する

旗竿地を高く売却するポイント

前述したとおり、一般の買い手には売れにくい旗竿地も、正しい方法を選べば、ほぼ確実に売却できます。

売却できるとなれば、少しでも高く旗竿地を売りたいですよね。

そこで、最後に、旗竿地を高く売却する下記2つのポイントをご紹介していきます。

これらのポイントを抑えれば、あなたの旗竿地をより高額で売却できます。

それでは、それぞれ詳しく見ていきましょう。

決して解体しない

旗竿地に建つ家屋がどんなに古くても、決して安易に解体してはいけません。

解体には、数百万円もの高額な費用がかかりますが、専門の買取業者であれば、コスパ良く家屋を商品化できます。なので、あなたが費用を払って解体しても、結局無駄になってしまいます。

特に、再建築不可物件の場合、建物を解体してしまうと、新しく家屋を建てられません。ゆえに、たとえ買取業者に土地を買い取ってもらえたとしても、商品化に膨大なコストがかかるため、極端に低い価格になってしまいます。

以上のことから、旗竿地を売り出す際は決して解体せず、そのままの状態で買取業者に直接売却しましょう。

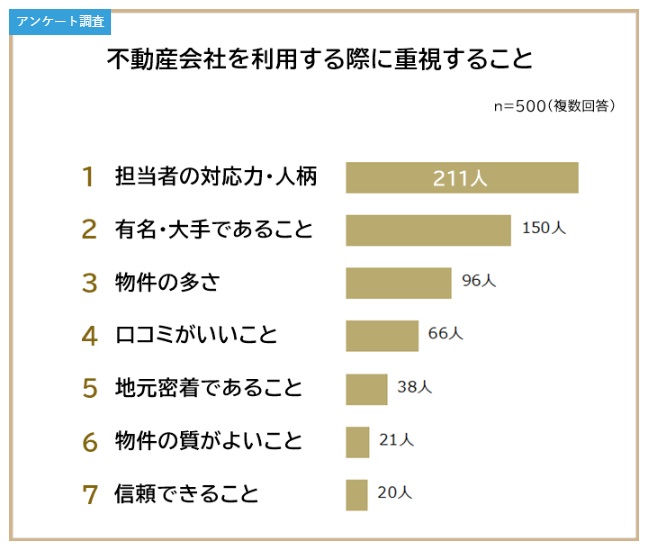

複数の専門買取業者に査定を依頼して比較する

旗竿地を売却する専門の買取業者を選ぶ際は、必ず複数の業者(目安は3社)に査定を依頼し、比較してから決めましょう。

専門の買取業者とはいえ、業者によって活用方法は異なり、査定価格に大きく差が出るからです。

価格だけでなく、担当者が査定価格の根拠を詳しく教えてくれるかどうかも重要なポイントになります。契約直前になって「新たに欠陥がみつかった」などと適当な理由をつけて買取価格を安くしようとする業者も、少なからずいるからです。

したがって、複数の専門買取業者を比較し「査定価格の高さ」「信頼感」どちらも納得できる業者を選ぶことで、確実&より高い金額で旗竿地を買い取ってもらいましょう。

また、実際に利用した顧客の口コミを参考にするのもひとつの方法です。

弊社がおこなったアンケート調査でも、不動産会社を探す際にインターネットの口コミを参考にしたと回答した方が比較的多い結果となりました。

口コミがよい不動産会社ほど、より信頼ができる可能性が高いといえるでしょう。

なお、旗竿地を高額売却する方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

まとめ

この記事では、旗竿地の評価額を算出する方法や、より高く旗竿地を売却する方法を解説してまいりました。

旗竿地の評価額を算出するには、複雑な計算が必要ですので、不動産会社等の専門家に依頼して、簡単&正確に把握しましょう。

また、旗竿地は整形地と比べて扱いにくく、売却しようと思っても、なかなか買い手がつかないのが実情です。

そこで、手間や費用をかけずに手放したい方は、専門の買取業者に直接売却しましょう。専門の買取業者は、扱いにくい旗竿地も、用途を見出してスムーズに買い取れるからです。

ここまでご案内してまいりました、弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、旗竿地などの売れにくい物件を数多く買い取っております。

「他社の査定価格に納得できなかった」という方は、ぜひご連絡ください。

これまで蓄積してきた知識や活用ノウハウを駆使して、あなたの旗竿地の適正な査定価格をご提示致します。

もちろん、「評価額だけ知りたい」など、売却に関わらないご相談も大歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。

株式会社AlbaLinkは東京証券取引所のTPM市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京証券取引所のTPM市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら