「旗竿地」は売れにくく、評価額も下がる

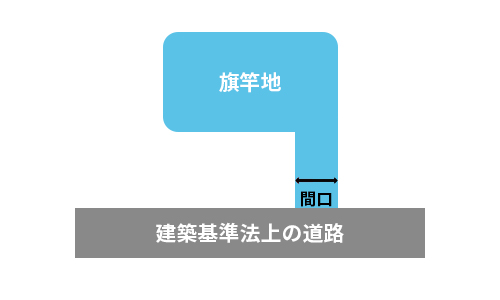

旗竿地(はたざおち)とは、細長い路地を通った先にある奥まった立地にあり、一般的に周囲に別の所有者の土地があります。土地の形が竿に括り付けられた旗のような形をしているのが、言葉の由来です。

上記のように、旗竿地は特殊な形状をしているがゆえに売れにくい傾向があります。

一般的に、間口(接面道路に面している幅)が広いと、人や車は土地を出入りしやすくなるうえに、道路に面している側は開放感や風通しがよくなり、日当たりも確保できます。

しかし、上記の旗竿地のように間口が狭ければ、土地の出入りは困難になりますし、当然風通しや日当たりも悪くなります。

旗竿地は、接している道路から離れていることで車の騒音や通行人からの視線が気にならない、旗の部分を駐車場として利用できるなどのメリットはありますが、上記のような多くのデメリットを抱えており、一般の買い手の需要は少ない傾向があります。

それでは、具体的に、間口が狭い旗竿地の評価額がどのように算出されるのか、以下より簡単に解説いたします。

旗竿地の評価額の算出方法

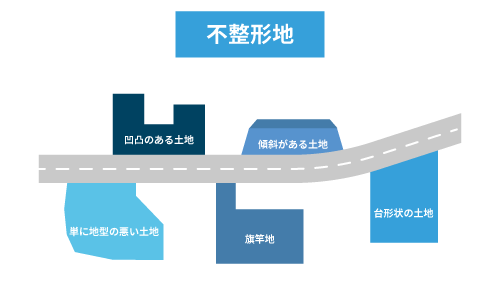

旗竿地のような不整形地の場合、整形地(正方形や長方形の土地)と比べて評価額が低くなります。

基本的に、土地の評価額は「路線価×面積」で算出できますが、その他にも「形状」や「間口の幅」の影響を受けるからです。

相続税などの計算時に基準となる不動産の価格のこと

道路に面している土地の価格(千円/1㎡)を表す。国税庁による「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」から、地域を検索して確認できる。

参照元:国税庁|財産評価基準書路線価図・評価倍率表

旗竿地の評価額を求める計算式は下記の通りです。

まず、1つ目の補正率に「間口狭小補正率」があります。

間口狭小補正率とは、間口が狭い土地に用いられる補正数値です。

参照元:国税庁|間口狭小補正率表

この数値は、土地の区分や間口の長さによって変わり、路線価に1以下の数値を掛けて補正を行います。

なお、旗竿地が普通住宅地区の場合は以下のように補正が入ります。

- 間口が4m未満:0.9(10%の評価減)

- 間口が4m以上6m未満:0.94(6%の評価減)

- 間口が8m未満:0.97(3%の評価減)

そして、2つ目の補正率として「奥行長大補正率」があります。

奥行長大補正率とは、間口の幅が狭いことに加え、奥行きが長い形状の土地についての補正となります。

参照元:国税庁|奥行長大補正率表

この数値も、「土地の区分」や「奥行と間口の割合」によって変わります。

奥行長大補正率が適用されるケースは、奥行の長さを間口の長さで割った数値が「2」以上の場合です。

例えば、奥行きが20mで間口が10mの土地の場合は、下記計算式より2以上となるため、奥行長大補正率が適用されます。

仮に、普通住宅地区の土地で、奥行の長さを間口の長さで割った数値が2の場合、補正率は0.98になり、評価額は2%減、6以上の場合は0.90になるので、10%の評価減となります。

上記のポイントを踏まえ、以下の条件で旗竿地の評価額を計算すると、以下の通りになります。

- 10m(奥行)÷4m(間口)=2.5 →奥行補正率0.98

- 間口4m→間口狭小補正率0.94

- 評価額=300,000円(路線価)×0.94(間口狭小補正率)×0.98(奥行補正率)×50=13,818,000円

旗竿地の評価方法に関しては、以下の記事も参考にしてください。

旗竿地が売れない7つの理由

旗竿地は、前述したとおり評価額が低くなる上に、一般の買い手から敬遠されて売れない傾向があります。

旗竿地が売れない理由は、主に以下の7つです。

- 再建築不可物件である

- 工事費用が割高になる

- 通路部分が他者名義の私道になっている

- 日当たりが悪い

- 風通しが悪い

- 駐車スペースを確保しにくい

- 住宅ローンが借りにくい

もし、「理由はいいから、早く旗竿地を売却する方法を知りたい」という場合は、「間口が狭い旗竿地をより確実に売却する6つの方法」からご覧ください。

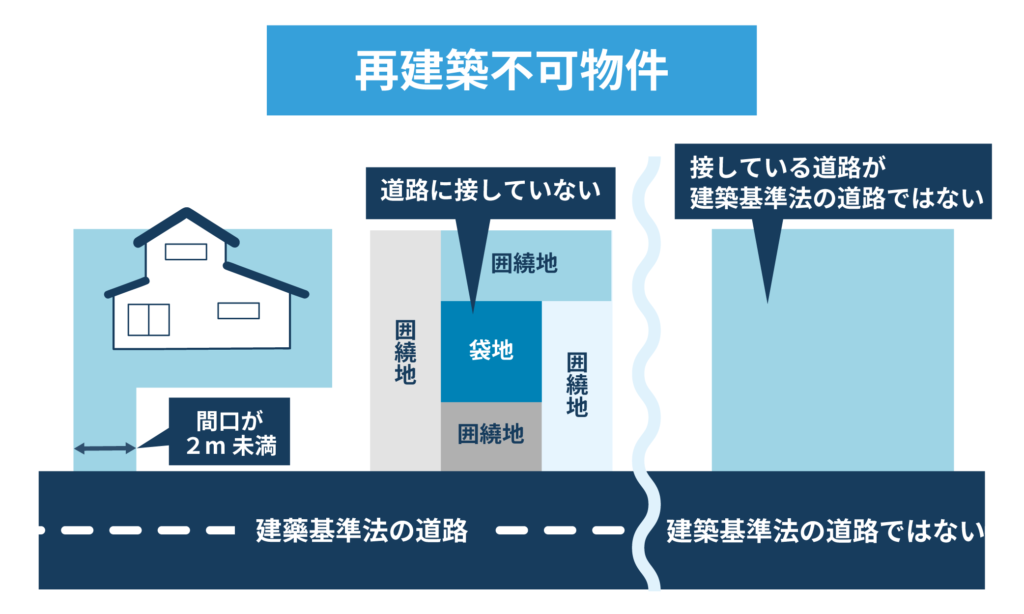

再建築不可物件である

旗竿地は、間口が狭いことが原因で「再建築不可物件」になる可能性があります。

今ある建物を一度取り壊すと、新しく建物を建てられない土地のこと。

再建築不可物件になったら、土地の利用用途が制限されるので、一般の買い手に対してはほとんど売れません。

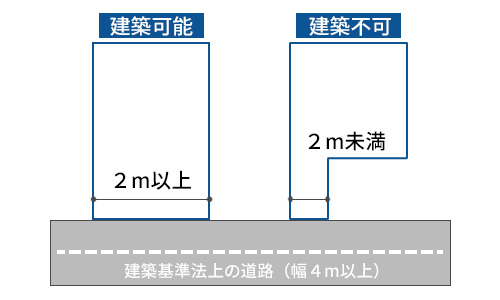

基本的に、建築基準法に定められた「接道義務」を満たしていないと建物を建てられない決まりになっています。

建築基準法に定められた幅員4m以上の道路に、土地が2m以上接していなければならないこと

このような基準が儲けられているのは、消防車や救急車などの緊急車両が通れるように、また災害時の住民等の避難経路を十分に確保することを目的としているからです。

そして旗竿地の場合、以下の画像のように、間口が2m以下となっていて再建築不可物件に該当するケースが少なくありません。

再建築不可物件は、現存の建物を解体すると新しい家屋を建てられないため、将来老朽化等により建て替えが必要になっても、リフォームだけでなんとか居住し続けなければなりません。

ゆえに、これから長い間居住することを目的に物件を探している一般の買い手にとっては、メリットを感じられず、購入に至りにくくなってしまうのです。

家が再建築不可となる条件や再建築不可物件を活用する方法は、以下の記事で詳しく解説しています。

工事費用が割高になる

旗竿地は、整形地よりも買い手からの需要が少ないことで安く購入できるため、お得に感じる人も多くいます。

ですが、いざ旗竿地に家を建築しようとすると、実は建築コストが割高になるケースが多く、買い手がつきにくい原因になることがあります。

旗竿地での工事費用が割高になるケースについて、主に下記2つにわけてそれぞれ説明します。

- 解体・建築費用

- ライフラインや電気設備の工事費用

解体および建築費用

間口の狭い旗竿地の家屋を解体、または新たに建物を建てる際、間口の広い整形地と比べると、工事費用が割高になります。

旗竿地の場合、間口が狭いことで解体用の重機や運搬車両が土地に進入できないからです。

例えば、解体にはユンボやダンプ、クレーンといった重機が必要ですが、間口の広い整形地なら重機を敷地内に入れやすく、解体が容易です。具体的には、間口の幅がおよそ3m以上確保できれば、重機の出入りには問題ありません。

対して、間口が狭いと大きい重機は進入できず、小型の重機を使うことになります。サイズが小さくなる分、効率が悪くなるので、それにともない解体費用も上がります。また、廃材を搬出するトラックにも上記と同じことが言えるため、効率が悪くなり、解体費用が上がってしまいます。

同様の理由で、旗竿地での建築費用も割高になります。おまけに、旗竿地のような不整形地の場合は、設計自体も難しくなるので建築費用はさらに高くなります。

このように、間口の狭い旗竿地は解体費用や建築費用が高くなるので、旗竿地に建つ建物が老朽化して人が住めない状況なら、一般の買い手からの人気はなく売れにくくなります。

ライフラインや電気設備の工事費用

間口が狭い旗竿地では、ライフラインや電気設備の工事をおこなう際、整形地よりも資材や手間が掛かるため、工事費用が割高になります。

具体的には、旗竿地は「公道からの距離が長い」ため、整形地よりも余計に多くの資材や手間がかかるのす。

例えば、水道管の場合、一般的に公道の地下に本管が埋設されており、本管から引き込み工事を行います。旗竿地の場合、建物を建てられる土地から公道までの距離が長くなるため、必然的に引き込み管が長くなり、使う資材も作業量も増えるので、費用が高くなります。

の引き込み.png)

もともと住宅が建っているのであれば、その時に引いた引き込み管を使用することも可能ですが、築年数が古い物件の場合は引き込み管が劣化していることもあります。

よって、新たな引き込み管が必要になり、数十万円もの工事費用を所有者が負担することになります。

また、電気工事をおこなう際は、公道上に設置してある電線から、前述した水道管と同じように引き込みをしなければなりません。旗竿地は公道からの距離が長い場合、電線を中継する支柱の設置が余分に必要になります。

それゆえ、支柱の設置費用が余計に掛かってしまうことや、仮に支柱を建てずに電線を直接自宅に引き込んでしまったことで隣家の土地をまたがり、トラブルになるケースもあります。

このように、旗竿地は「公道からの距離が長い」ことで、ライフライン関係の工事が高くなり、それを敬遠され売れにくくなってしまうのです。

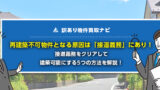

通路部分が他者名義の私道になっている場合がある

旗竿地の通路部分が「他人名義の私道」になっている場合は売買できません。

そもそも、通路部分が「他人名義の私道」となってしまうのは、前所有者が通路部分の登記を忘れてしまっていることが主な原因です。

例えば、前所有者Xが親から旗竿地を相続した場合、建物のある土地の名義は変更しても、通路部分の名義を変更し忘れてしまったというケースです。

その場合、建物のある土地の所有者はXで、通路部分の所有者はXの親という状態になります。さらに建物のある土地のみを他の所有者へ売却すると、「通路部分は全くの赤の他人の名義」という状況になってしまうのです。

こういった経緯で、通路部分が他人の名義となっている場合、見た目は旗竿地でも権利上は「接道義務を満たしていない土地」になるので、一般の買い手から敬遠されて売れにくくなります。

前述したように接道義務を満たしていない土地は、建築基準法上の接道義務を満たしていない再建築不可物件となってしまい、建て替えができません。「一度建物を失ったら二度と建物を建てられない」というリスクの大きい土地を一般の買い手が購入することはほとんどありません。

通路部分が「他人名義の私道」である旗竿地を売却する際は、通路部分もあなたの名義にして、建物のある土地とひとまとめで売り出さなければ買い手はつかないでしょう。

日当たりが悪い

旗竿地が売れない理由の1つに、「日当たりの悪さ」も挙げられます。

旗竿地に建っている建物は他の家に囲まれていて、日当たりを遮断されているケースが多々あります。

日当たりが悪い土地に家を建てると、具体的に以下のようなデメリットがあります。

日当たりが悪い家で暮らすデメリット

- 洗濯物が乾きにくい

- 室内や浴室に湿気がこもりカビの原因となる

- 日中も電気をつけなければならず電気代がかさむ など

このようなデメリットに加え、日当たりが悪い旗竿地は売却活動をする際に物件や土地が暗く見えて、買手にプラスの印象を与えられないというリスクもあります。

買手は明るい新生活をイメージして物件を選ぶので、日当たりが悪い旗竿地はなかなか売却できません。

風通しが悪い

風通しの悪さも、旗竿地が売れない理由の1つです。

旗竿地に建っている建物は他の家に囲まれているので、日当たりだけでなく風の通りも遮断されているケースが多々あります。

風通しの悪い物件も、日当たりが悪い物件と同じようなデメリット(洗濯物が乾きにくい等)があります。

加えて、風通しが悪い物件は、夏場部屋に熱気が篭るのでエアコンが必須です。

電気代がかさばったり、エアコンの風に当たりすぎて体調を崩す等のリスクが考えられます。

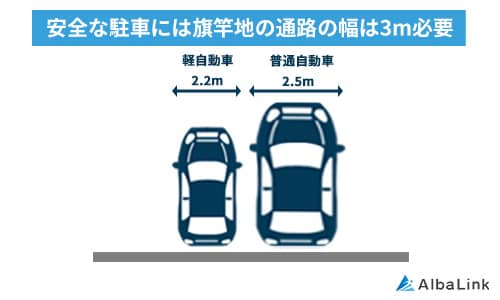

駐車スペースを確保しにくい

間口が狭い旗竿地は、駐車スペースを確保しにくいことから、一般の買い手がつきにくくなります。

車の幅はおおよそ1.85m程度のため、間口の幅が2mの場合、車が通過するにはギリギリの幅です。細長い路地に車の駐車スペースを作るとなると、車だけでなく、人や自転車も通りにくくなってしまいます。

また、奥の敷地部分に駐車スペースを作った場合、駐車時の後退距離が長いので、駐車をするにも一苦労です。

以上のことから、間口が狭い旗竿地は、車の駐車スペースが欲しい買い手にとって悪条件であるため、売れにくくなってしまいます。

住宅ローンが借りにくい

旗竿地は、金融機関の担保評価額が低いため、買主が住宅ローンを借りにくい傾向があります。

担保評価額とは、金融機関で融資を受ける際に、その物件にどれだけの担保価値があるか(その物件を売ったときにどれだけ債権を回収できる見込みがあるか)を、金融機関が評価した金額です。

前述の通り、旗竿地は再建築不可である等の理由からなかなか売れないので、担保評価も当然低くなります。担保評価が低く、銀行が十分な融資をしてくれなければ、買主は購入費用を自身の預金等で負担しなければなりません。

しかし、銀行から十分な融資を受けずに自身の預金から土地を購入できる一般の買主なんて滅多にいないでしょう。

銀行から融資を受けられなければ買主は旗竿地を買えませんし、銀行の融資額が低ければ、売主は売却金額も安くせざるを得ません。

このように、旗竿地の担保評価額が低いことは、売却の機会を逃したり売却金額が下がったりすることに繋がっています。

旗竿地を確実に売却する6つの方法【買取が最も現実的】

お伝えした通り、間口が狭い旗竿地は、一般の買い手にとって使い勝手が悪いことが多く、なかなか売れない傾向があります。

ですが、ご安心ください。正しい売却方法を選択すれば、ほぼ確実に売却できます。

以下より、間口が狭い旗竿地の売却方法を6つご紹介していきます。

- 隣地の一部、または全部を買い取って売却する

- 隣地所有者と土地の一部を等価交換してから売却する

- 道路の幅員が足りない場合はセットバックを行う

- 私道問題を抱えた旗竿地は所有者に相談する

- 生活環境を改善する建築プランをアピールする

- 専門の買取業者に売却する

結論から言いますと、売れない旗竿地は「専門の買取業者」に直接売却する方法が最も確実です。

買取以外の方法は、莫大な費用がかかったり、複雑な交渉や手続きが必要など、売れるようなるまでのハードルが高いからです。

それぞれの方法を比較しながら詳しく解説していきます。

なお、旗竿地を高額売却する方法を知りたい方は、以下の記事も併せて参考にしてください。

隣地の一部、または全部を買い取って売却する

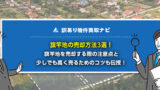

もし、あなたの旗竿地が「間口が2mなく、再建築不可物件であること」が原因で売れないなら、近隣の土地の一部、または全部を買い取って、間口や私道の幅員を広げ、建築可能にすれば売れやすくなります。

例えば、あなたの旗竿地の間口1.9mなら、隣地を0.1m分買い取って接道義務(2m)を満たせば再建築が可能になります。

再建築が可能であれば、今後もマイホームを建て替えて後代まで住み続けられるので買手がつきやすくなります。

ただし、この方法は当然ながら隣地所有者との交渉が必要になります。ほとんど関わりがない隣地の住人に、突然「土地の一部を売ってください」と言うのはあまりにもハードルが高いでしょう。

隣地所有者の合意がなければ実現できない方法なので、隣地所有者と日頃から良好な関係を築けていたり、隣地が空き家であったりする場合におすすめです。

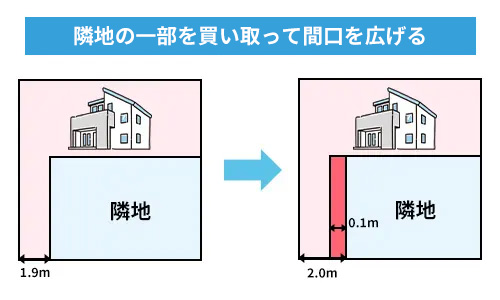

隣地所有者と土地の一部を等価交換してから売却する

前章と同様、あなたの旗竿地が「間口が2mなく、再建築不可物件であること」が原因で売れないなら、隣地所有者と土地の一部を等価交換して間口や私道の幅員を広げれば、売れにくい旗竿地も売却できます。

ただし、前述した隣地の一部を買い取る方法と同様、この方法も隣地所有者と交渉し、同意を得る必要があります。こちらの土地の一部を差し出すことで隣地所有者にもメリットがあれば、受け入れてもらえる可能性はあるでしょう。

例えば、物置や小さな家庭菜園として使えるような土地を譲れるのであれば、隣地所有者も土地の等価交換に意義を感じて、交渉がスムーズに進むかもしれません。

上記のように、隣地所有者との交渉が成立する算段が立つようなら、検討する価値はあります。

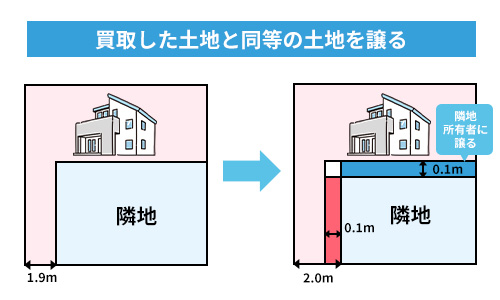

道路の幅員が足りない場合はセットバックを行う

接している道路の幅員が建築基準法を満たしていない(4m未満)ことで旗竿地が売れないのであれば、「セットバック」を行うことで売却しやすくなります。

セットバックは「後退」という意味があり、自身の土地を後ろに下げて道路の幅を広げることを指します。

参照元:水戸市|道路後退(セットバック)とは、何ですか。

セットバックして前面道路の幅員を4mにできれば、再建築可能になるので、建て替えできる物件として買い手もつきやすくなります。

ただし、セットバックするにも費用がかかり「20~80万円」ほどの支払いが必要になります。

しかも、その費用を掛けても「旗竿地」であることに変わりはないので、旗竿地そのものを敬遠され、売れないままになる可能性もあります。その場合、セットバックに掛けた費用が丸々無駄になります。

「幅員4m未満で再建築不可じゃなければ買いたいです」という人がいて、セットバックすれば売れるという保証があれば良いですが、そうでなければ博打になってしまう可能性が高いです。

なお、セットバックについては以下の記事でも詳しく解説しています。

私道問題を抱えた旗竿地は所有者に相談する

通路部分が私道である旗竿地は、まず私道の所有者に「新しい家主になっても私道を通行していいかどうか?」の相談をしておきましょう。

「私道を通行して良い」という許可が取れていれば、「旗竿地を買ったあとに私道を通行できないことが判明した!」というよう問題が起こらず、買い手は安心して旗竿地を購入できるからです。

私道所有者は、顔見知りであるあなただから通行を許可していただけかもしれず、新しい家主になった瞬間に通行されることに抵抗を感じるケースも少なくありません。実際に、新しい家主が通路部分の所有者から「通行料を払って」と言われてしまう可能性も大いにあります。

ですが、事前に私道通行の承諾を取っておけば、上記のようなトラブルに発展しづらくなります。

ただし、この交渉が上手くいく保証はどこにもありません。もしあなたと私道所有者の関係性が良くない場合はなおさらです。

私道所有者との関係が良く、今後の通行も許可してくれる可能性が高ければ良いですが、もし関係が悪い状態なら、無闇に交渉するとトラブルのもとになるので避けた方が無難です。

なお、旗竿地の嫌がらせやトラブルを回避する方法は、以下の記事で詳しく解説しています。

生活環境を改善する建築プランをアピールする

旗竿地特有の生活環境の悪さが原因で売れないなら、生活環境を改善できる建築プランがあることを不動産業者から買い手にアピールしてもらってください。

旗竿地の生活環境を悪さをリフォームや新しく建て替えすることでカバーできれば、買い手が快適に住める状態になり、購入需要が上がるからです。

例えば、日当たりが悪い状態なら窓を増やしたり、天窓を作れば、太陽光が入りやすくなります。また、旗竿地は閉鎖的で暗い空間になりがちですが、中庭や吹き抜けをつくることで開放感を持たせることができます。

ですが、上記のようなリフォームを行うには買い手負担で手間と費用がかかるので、買い手が希望するかどうかはわかりません。また、旗竿地が再建築不可物件だった場合、再建築や大規模な増改築ができないので、建築プランを立てたところで実現しない可能性が高いです。

不動産業者から買い手に対して建築プランを提案してもらうこと自体は可能ですが、上記の理由から、スムーズに売却が決まるかどうかはあまり期待できません。

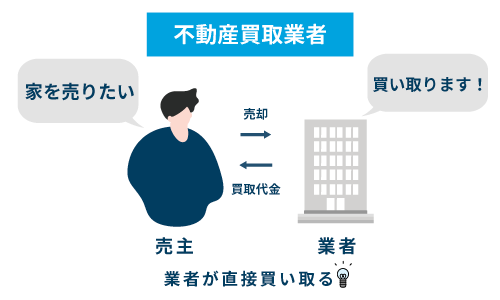

専門の買取業者に売却する

もし、あなたが「隣地所有者との交渉の手間」も「無駄な費用」もかけず、旗竿地をすぐに売却したいとお考えなら、「専門の買取業者」に売却する方法が最適です。

特に、旗竿地に特化した専門の買取業者であれば、問題を抱えている旗竿地でも「そのままの状態」で買い取ってくれるからです。

専門の買取業者がなぜそのまま買い取れるのかと言うと、買取業者は旗竿地を再生するノウハウを豊富に持っているからです。

例えば、間口が2m未満で再建築不可の旗竿地を買い取ったなら、巧みな交渉術を駆使して隣地所有者と話し合い、隣地の一部を購入したり、等価交換をして建築可能物件に再生できます。

また、買取業者は資金も豊富なので、前面道路が幅員4m未満であることが原因で売れない旗竿地を購入しても、セットバック費用を支払って、建築可能物件に再生できます。

このように、あなたが抱えていた面倒事を買取業者が代行できるので、どんな旗竿地でも問題なく買い取れるのです。

ですから、もしあなたが旗竿地が売れなくて困っているなら、まずは専門の買取業者に相談してみてください。あっけないほど早く買い取ってくれる可能性が高いです。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)も、旗竿地を専門に扱う買取業者です。

年間600件以上の買取実績(※)とノウハウを元に、旗竿地をできる限り高く買い取っており、「フジテレビ」を始めとする各メディアにも取り上げられています。

※2023年1月1日~2023年10月25日現在の実績:相談/5,555件:買取/600件

弊社は「全国対応」、査定や相談は「無料」ですので、少しでも買取を検討していましたら、まずは弊社へ一度ご相談ください。

>>【どんな旗竿地でも買い取ります】完全無料の相談窓口を利用する

※「物件住所」「氏名」「メールアドレス」を伝えるだけで相談を依頼できます。(※個人情報保護は万全です)

※無料相談はサービスの一環であり、買取を前提とするものではありませんので、お気軽にご利用ください。

なお、再建築不可の旗竿地の売却を依頼する買取業者の選び方や買取額を上げるテクニックについて知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

旗竿地の売却時に注意すべき3つのこと

旗竿地を売却する際は、以下の3つに注意してください。

- 絶対に家屋を解体してはいけない

- 優良買取業者を見極める

- 賃貸として活用する方法も検討できる

あなたの旗竿地をできる限り高額で売却することにもつながる情報なので、必ず一読しておいてください。

絶対に家屋を解体してはいけない

旗竿地が再建築不可物件なら、建っている家屋を軽率に取り壊してはいけません。

一度取り壊してしまったら新たに再建築することはできず、活用方法がかなり限られてしまうからです。

また、更地になると、土地の固定資産税が6倍に増額します。

居住用の土地には「住宅用地の特例」が適用されていて、固定資産税が以下のように軽減されています。

しかし、更地は人が住むための土地とは認められず、特例の適用外となるので、結果的に固定資産税が6倍になってしまうのです。

ですから、再建築不可物件を売主自身で解体することは絶対にせず、そのままの状態で売却してください。

なお前述したように、旗竿地に特化した専門の買取業者なら、買取後の活用方法に合わせて適切なリフォーム等を行うので、売却前にあなたが費用を負担して解体する必要は一切ありません。

売却前に建物を解体しないほうがよい理由は、以下の記事でも詳しく解説しています。

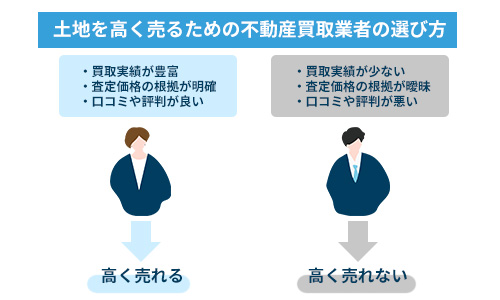

優良買取業者を見極める

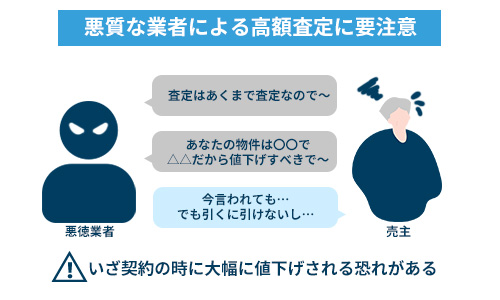

前述したように、旗竿地は、専門の買取業者に売却するのが最も確実な方法です。

しかし、買い取ってくれるからと言って買取業者ならどこでも良いわけではありません。もし、悪徳業者に売却を依頼してしまえば、あなたの旗竿地を不当に安い価格で買い叩かれる可能性があるからです。

ですので、旗竿地のを専門に扱う買取業者は慎重に選んでください。

具体的には、以下のポイントを押さえれば、優良買取業者を選ぶことができます。

- 相談料が「無料」である

- 対応エリア内である(全国対応なら確実)

- 担当者の対応が丁寧で相談事にも親身に答えてくれる

- 査定額が高く、おまけに根拠までしっかり提示してくれる

- 口コミやお客様の声の評価が高い

特に、「口コミ」や「お客さまの声」は最も重要視してください。

口コミやお客さまの声の評価が高いということは、サービスの質が高い証拠であり、あなたにも満足の行く買取を行ってくれる可能性が高いからです。

悪徳業者に当たって安く買い叩かれないよう、上記の業者選びのポイントは死守してください。

なお、弊社も旗竿地を専門に扱う買取業者です。訳あり物件600件以上の買取実績(※)があり、以下のようにお客様からもたくさんの感謝の声をいただけております(※2023年1月1日~2023年10月25日現在の実績:相談/5,555件:買取/600件)。

実際にお客さまから指示されている買取業者に安心して売却したいとお考えなら、弊社も相談先の候補に入れていただければ幸いです。

再建築不可物件専門の買取業者の選び方については、以下の記事でも詳しく解説しています。

賃貸として活用する方法も検討できる

旗竿地を「賃貸物件」として活用する方法も検討してみる価値はあります。

旗竿地を売却するよりも、他者に物件を貸し出す方が収益化できる可能性もあるからです。

例えば、旗竿地に建っている建物が戸建てあればリフォームして借家として貸し出せますし、都市部であればシェアハウスなどにリフォームして学生や新社員などの低所得者層に貸し出すこともできます。

ただし、賃貸物件を運用するということは、1つの事業を行っている覚悟が必要です。賃貸事業に慣れている不動産投資家でさえ、運営に失敗して赤字になることもあるくらい難しい事業ですから、安易に手を出せば逆に金銭的に損をする可能性もあります。

旗竿地を売却するより賃貸の方が収益化できる可能性はありますが、大家さんとして本格的に事業を行う心構えがなければ、手を出すことはおすすめできません。

まとめ

今回は、間口の狭い旗竿地が売れない理由と、それでも確実に売却できる方法を解説してきました。

旗竿地は、間口がある程度広ければ、比較的安く購入できるうえ、道路からの人目が気にならず、プライバシーを守れるなどメリットがあります。

ですが、 間口が狭い旗竿地は、下記のような使い勝手の悪さから、買い手がつきにくいのが現状です。

- 再建築不可物件で二度と建物を建てられない

- リフォームやライフライン工事の費用が割高になる

- 通路部分が他者名義の私道で通行の許可が必要

- 日当たりや風通しが悪く生活しにくくなる

- 駐車スペースを確保しにくく、車を停められない

- 住宅ローンが借りにくく、買い手がつきにくい

ですが、前述したように「専門の買取業者」であれば、間口の狭い旗竿地でも確実に売却できます。

専門の買取業者は、旗竿地のような特殊な物件を再生するノウハウを豊富に持っているので、あなたの旗竿地がどんな問題を抱えていても、そのままの状態で買い取ってくれるのです。

あなたが無駄な費用を払ったり、隣地所有者との交渉や役所での煩雑な手続きを行う必要は一切ありません。すべて買取業者が代行してくれるからです。

もし、売れない旗竿地を抱えるストレスから今すぐにでも解放されたいとお考えなら、専門の買取業者に相談することを検討してみてください。

なお、ここまでご案内してまいりました、弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、旗竿地など活用しにくい物件等の専門に扱う買取業者です。

年間相談件数5000件、年間買取件数600件の買取実績(※)があり、他の業者が断るような物件でも、数多く買い取りしてきました。

※2023年1月1日~2023年10月25日現在の実績:相談/5,555件:買取/600件

「旗竿地をできる限り高く売却し、物件を抱えるストレスから一刻も早く解放されたい」とお考えの場合は、一度弊社へご相談ください。

※「物件住所」「氏名」「メールアドレス」を伝えるだけで相談を依頼できます。(※個人情報保護は万全です)

※無料相談はサービスの一環であり、買取を前提とするものではありませんので、お気軽にご利用ください。

株式会社AlbaLinkは東京証券取引所のTPM市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京証券取引所のTPM市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら