借地権とは?

借地権とは、建物を建てるために地主から土地を借りて地代を支払う権利のことです。土地の所有権とは異なり、土地そのものは地主のものです。借地人はその土地上に建物を所有します。

借地権の種類は、法律上の性質が異なる「地上権」と「賃借権」の2種類です。それぞれの違いについて詳細を説明します。

地上権と貸借権の登記の違い

地上権

地上権は民法で定められた物権の一種です。建物の所有などを目的として他人の土地を使用できます。土地の所有者の承諾がなくても、自由に売買や譲渡、転貸ができ、また抵当権を設定して融資を受けることも可能です。

登記してしまえば、誰に対しても地上権の権利を主張できるようになります。土地の所有者が変わった場合でも、新しい所有者に対して「自分にはこの土地を使用する権利がある」と主張し、立ち退きを拒否することができる、という具合です。

権利を保護するうえで、極めて有利な権利と言っても良いでしょう。

賃借権

賃借権は地代を支払うことを条件に、地主から土地を借りて使用できる権利です。賃借権は地主と借地人の間の契約に基づいて発生します。原則として地主の承諾がなければ、第三者への譲渡や転貸はできません。

なぜ多くの貸借権は登記されていないのか?

現状、多くの貸借権は登記されていません。理由は、すでに借地借家法によって借地人の権利が保護されているためです。賃借権の登記がなくても、借地上に建てた建物を借地人名義で登記していれば、第三者に対して借地権を主張する「対抗力」が認められます。

わざわざ地主の協力が必要で手間のかかる賃借権自体の登記を行う実益は少ないです。

地主側も登記簿が煩雑になることや、借地契約終了後の抹消手続きの手間を嫌がる傾向があるため、賃借権の登記はほとんど行われていません。

多くのケースでは、建物の登記にて借地権の権利保全が完了していると理解されています。

借地権の登記は必要か?

借地権の登記は法律で義務づけられておらず、罰則もないため、未登記でも問題ありません。

ただし、借地権の登記をしていないと、第三者に自分の権利を主張できなくなります。

たとえば、地主が変わった際、借地権の登記がないと新しい地主に「土地を借りている」権利を主張できません。

新しい地主に借地からの立ち退きを要求された場合、拒否することは難しいでしょう。

なお、借地権には賃借権と地上権があり、借地権というと一般的に賃借権であることがほとんどです。

賃借権の登記は通常の建物・土地と違い、地主に協力義務がありません。

貸主(地主)が借主(借地人)の登記申請に対して、協力する義務

登記申請は、地主と借地人が共同で申請しなければならない。

そのため、借地権の登記はできないことが多く、「土地を借りている」権利を主張することは難しいでしょう。

借地人は借地権の登記はしたくても、できないのが現状です。

借地権における地上権と賃借権の違いについて詳しく知りたい人は、以下の記事も参考にしてください。

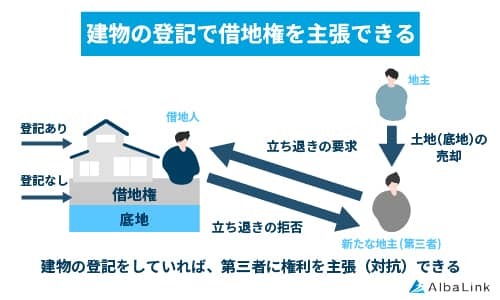

建物の登記で借地権を主張できる

借地上の建物の登記をしていれば、借地権を登記した場合と同様に「土地を借りている」権利を主張できます。

借地借家法によると、借地上にある建物の登記をしているなら、第三者に主張(対抗)できるとされています。

借地借家法によると、借地上にある建物の登記をしているなら、第三者に主張(対抗)できるとされています。

第十条

借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。引用元:借地借家法|e-Gov法令検索

また、建物がなくなった場合でも、2年以内に建物を再築・登記すれば、借地権を引き続き主張可能です。

ただし、建物を借地人名義で登記する必要があります。

建物が親名義や子ども名義の場合、借地人が第三者に借地権を主張できません。

地主が変わったとき、借地からの立ち退きの要求を拒否できるようにするためには、借地上の建物の登記は必須です。

地上権を登記するメリット

地上権を登記するメリットは主に次の3点です。

それぞれのメリットについて詳しく説明します。

第三者への対抗力

地上権の登記によって第三者への対抗力を獲得できます。第三者への対抗力とは、土地の所有者が変わっても新しい所有者や土地を差し押さえた債権者などに対し、自分の地上権を法的に主張できる力です。

地上権は物権です。登記することによって誰に対しても権利を主張できます。地主が土地を第三者に売却した場合、登記がなければ借地権を失うリスクがあります。

しかし、登記があれば新しい所有者に対しても「私はこの土地を使用する権利がある」と主張し、立ち退きを拒否できる、というわけです。

地主の協力がいらない

地上権は「物権」であるため、土地の所有者の意思とは関係なく、地上権を持つ者が単独で登記を申請できます。この強みは、地主との間で関係が悪化した場合や、地主が登記に協力的でない場合に特に重要です。

一般的な賃借権の登記では、地主と借地人の共同申請が必要とされ、地主が拒否すれば手続きは進みません。しかし、地上権なら借地人は自らの意思と費用で登記を完了させることができ、第三者への対抗力を確保できます。

抵当権の設定ができるようになる

地上権を登記すると、権利を担保として金融機関から融資を受けられるようになります。地上権は土地の所有権に準じる強力な物権です。その経済的価値が認められ、不動産と同じように担保として評価されます。

抵当権の設定ができるメリットは、借地上の建物のリフォームや再建築、または事業資金を調達したい場合に特に役立ちます。

登記がなければ抵当権を設定することはできず、金融機関からの融資は困難です。

賃借権を登記するメリット

賃借権を登記する最大のメリットは、第三者への対抗力をより確実に得られる点です。

前述のとおり借地借家法に保護されているため、賃借権は建物を登記すれば対抗力がありますが、この建物の登記が災害で滅失したなどの理由で失われた場合、対抗力も失われてしまいます。

しかし、賃借権自体を登記しておけば、建物の有無にかかわらず、借地権の存在を第三者に対して主張可能です。より強固な権利保全を望む場合は、賃借権の登記をしておいた方が良いでしょう。

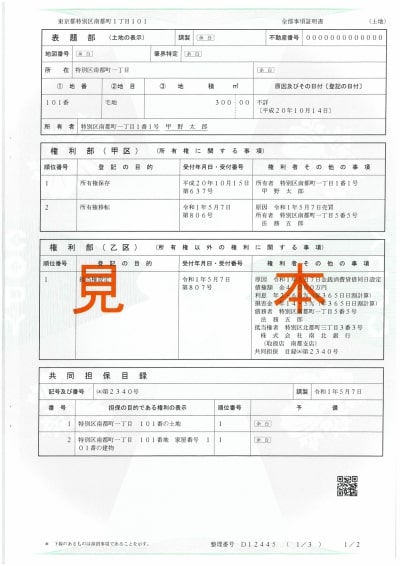

借地権の登記は法務局で確認できる

建物が自分名義で登記されているかどうかは、法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を請求することで確認できます。

建物が登記されていない場合、請求しても登記簿謄本が出てこないため、取得できません。

なお、建物が登記されているかどうか確認する際は「登記情報提供サービス」がおすすめです。

登記情報提供サービスは、法務局が提供している登記情報をインターネットで確認できるサービスです。

頻繁に使わない人は一時利用がおすすめで、手続きの流れは以下のとおりです。

- トップページにある「一時利用」の「利用申込」をクリック

- 約款と「個人情報の取り扱いについて」に同意

- 表示された「一時利用者登録」画面にて、必要情報を入力

- メールでログインに必要な利用者IDを受領

- メール上に記載されているURLをクリック、ログイン画面を表示

- ログイン・登記情報の請求

借地上の建物が登記されていなかった場合、借地権を主張できないため、必ず建物の登記をしましょう。

借地権の登記の流れ

借地権の登記の流れについて、手続きごとに詳しく説明します。

登記の種類と必要性の確認

まずは、借地権の種類の確認が必要です。地上権は物権であり、地主の協力がなくても単独で登記できるため、第三者への対抗力を得るには登記が必須です。

一方、債権である貸借権は地主との共同申請が必要なため、手間がかかります。実際のところ、借地上の建物を借地人名義で登記していれば賃借権の登記がなくても対抗力があるため、貸借権として必ずしも登記しなければいけない、というわけではありません。

借地権の種類によって登記の必要性や手続きが全く違うため、最初の確認が不可欠です。

必要書類の準備

登記手続きには、法務局に提出するための幾つかの書類が必要です。まず登記申請書を作成し、登記の根拠となる登記原因証明情報を準備します。

また、地主には次の書類を提供してもらう必要があります。

- 登記識別情報(権利証)

- 印鑑証明書

- 固定資産税評価証明書

賃借権の登記では、地主の協力が必要です。

書類に不備があると法務局から補正を求められ、手続きが遅れる原因となります。

費用の準備

借地権の登記には、登録免許税と司法書士への報酬が必要です。

登録免許税は国に納める税金で、登記する不動産の固定資産税評価額を基に計算されます。登録免許税の税額は次のとおりです。

| 内容 | 税額 |

|---|---|

| 新築 | 建物の評価額×0.4% |

| 売買 | 建物の評価額×2% |

| 相続 | 建物の評価額×0.4% |

| その他(遺贈等) | 建物の評価額×2% |

司法書士への報酬は、司法書士へ依頼した場合に発生します。登記は専門性が高い手続きが多いため、司法書士へ依頼する方が賢明です。

報酬は事務所や案件の複雑さによって異なりますが、一般的には数万円から十数万円程度が目安です。

登記申請と登録免許税の納付

必要書類が揃ったら、法務局へ登記申請を行います。申請方法は、法務局の窓口に直接提出する、郵送する、またはオンラインで申請するのいずれかです。

申請と同時に登録免許税も納付します。登録免許税は登記簿に権利を記録するために国に納める税金です。現金で納付するか、収入印紙を購入して申請書へ貼り付ける方法を選択できます。

法務局への申請と登録完了後の手続き

登記申請が法務局に受理されると、審査が行われます。審査期間は法務局の混雑状況によって異なりますが、一般的には1週間から2週間程度です。審査が完了し登記が終わると、登記識別情報通知書と登記完了証が交付されます。

登記識別情報通知書は権利証にあたる重要な書類です。今後の不動産取引で必要となるため、大切に保管しておきましょう。登記完了証は、登記が完了したことを証明する書類です。書類は法務局の窓口で受け取るか、郵送で受け取るかを選択できます。

書類の受け取りをもって一連の借地権登記手続きはすべて完了です。

なお、借地権の売却における登記について不安を抱えている場合は不動産会社に相談しましょう。

アルバリンクは司法書士をはじめ専門家と提携しているため、借地権の登記をはじめ不動産取引のお悩みも解消可能です。

借地権売却を検討する場合は、アルバリンクへの相談をご検討ください。

借地権の登記が必要なタイミング

借地権の主張をするためには、借地上の建物の登記が必要です。

建物の登記手続きが必要なタイミングは以下のとおりです。

借地上に建物を建てたとき

借地上に新たに建物を建てたとき、新築の建物を登記する必要があります。

建物を新しく建てたときにする登記手続きには、表題登記と所有権保存登記の2種類があります。

新たに生じた不動産を登記簿に記録すること

不動産の最初の所有者を登記簿に記録すること

表題登記は義務で、1か月以内にしないといけません。

第四十七条

新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。引用元:不動産登記法|e-Gov法令検索

もし、表題登記をしなかった場合、10万円以下の罰金を科せられます。

なお、建物の表題登記さえしてあれば、借地人は第三者に借地権の主張ができます。

所有権保存登記は義務ではありませんが、一般的には表題登記と一緒に手続きをします。

所有権保存登記がされていない場合、住宅ローンの契約や建物の売買ができなくなるので、表題登記とあわせて手続きしましょう。

自分名義で建物の登記をすることで、第三者に借地権を主張できるようになります。

借地権の売買をしたとき

借地権の売買取引が生じた場合、売主から買主への建物の所有権移転登記が必要です。

不動産の所有者が変わったことを登記簿に記録すること

前述したとおり借地人名義の建物の登記がないと、借地権を主張できないからです。

一般的には、売買契約を締結後、引き渡し・決済当日に買主や売主などの関係者が集まり、登記手続きをします。

なお、売主は地主の承諾がないと、借地権を売却できないため、事前に承諾を得る必要があります。

借地権付き建物を買うときは、所有権移転登記の手続きをしないと、借地権を主張できないので、必ず登記をしましょう。

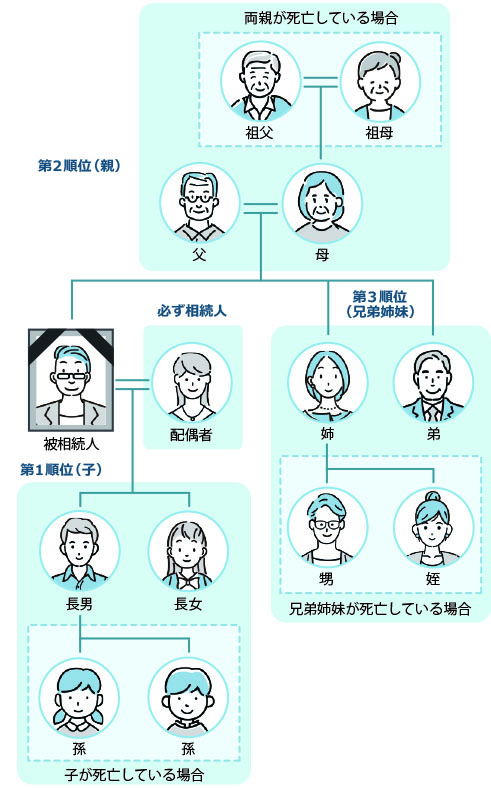

借地権を相続したとき

親から借地権を相続したとき、建物の相続登記が必要です。

不動産の所有者が亡くなった時、所有者の名義を相続人に変更すること

建物の相続登記をしていないと、第三者に借地権の主張ができないため、立ち退きの要求された際に拒否できません。

また、相続した借地上の建物の売却をしたい場合にも、一度相続登記をする必要があります。

相続登記は義務で、3年以内にしないと10万円以下の罰金を科せられます。

親から借地権を相続した場合、忘れずに建物の相続登記をしましょう。

遺贈の場合は地主の承諾が必要

借地権の引き継ぎが遺贈にあたる場合、相続の場合と違い、地主からの承諾が必要です。

遺贈とは、法定相続人以外が遺言によって故人の財産を受け継ぐ場合です。

遺産を相続する権利がある人。配偶者と血族(子、親、兄弟姉妹)がなれる。

遺贈により借地権を譲り受けた人は地主に通達し、承諾を得る必要があります。

地主の承諾を得た際、承諾料を支払います。

なお、承諾料の相場は更地価格の10%が一般的です。

仮に、更地価格が2,000万円の場合、200万円程度支払う必要があります。

相続人が未成年の場合は代理人が必要

相続人が未成年の場合は代理人が必要です。

相続の際、相続人全員で遺産の分割割合を話し合う「遺産分割協議」をする可能性があります。

遺産分割協議は法律行為に当たるので、未成年は参加できません。

参照元:民法5条|e-Gov法令検索

もし、借地権の相続で遺産分割協議をする場合は、未成年の相続人に対して代理人を立てなければなりません。

なお、遺産分割協議において親と未成年の子どもは当事者同士のため、親は代理人にはなれません。

そのため、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。

特別代理人選任の請求手続きについては、裁判所のページを参考にしてください。

借地契約を解消したとき

借地契約を解消する際に更地返還が条件の場合、建物の滅失登記が必要です。

建物が物理的になくなったことを登記簿に記録すること

滅失登記は、建物を解体した日から1か月以内に手続きしなければなりません。

第五十七条

建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。引用元:不動産登記法|e-Gov法令検索

もし、滅失登記をしなかった場合は、10万円以下の罰金を科せられます。

借地を更地にして返還する場合は、建物の滅失登記を忘れずにしましょう。

借地権の登記に必要な書類とかかる費用

借地上の建物の登記をする際に必要な書類とかかる費用を以下の状況別で紹介していきます。

借地上に建物を建てたとき

借地上の新築の建物を建てた際は、表題登記と所有権保存登記をします。

表題登記の必要書類は以下のとおりです。

- 住民票

- 検査済証

- 建築確認通知書

- 工事完了引渡証明書

- 建物図面

表題登記において、建物図面を自力で作成するのは難しいので、土地家屋調査士に申請を依頼することをおすすめします。

土地家屋調査士に依頼した場合、かかる費用は全国平均で85,174円です。

参照元:土地家屋調査士報酬ガイド|日本土地家屋調査士会連合会

所有権保存登記は、表題登記を終えた後に手続きをします。

所有権保存登記に必要な書類は住民票の写しのみです。

住民票の写しは、市町村の窓口またはコンビニにて、300円程度で発行できます。

また、一定の条件を満たす建物の場合、住宅用家屋証明書も一緒に準備することで、登録免許税の軽減措置が適用可能です。

なお、登記の申請を司法書士に依頼する場合、報酬料金として1.5~5.5万円かかります。

借地権の売買をしたとき

借地権の売買をしたとき、建物の所有権移転登記をする必要があります。

所有権移転登記に必要な書類は以下のとおりです。

- 登記済権利証(登記識別情報)

- 売主の印鑑証明書

- 買主の住民票

- 固定資産評価証明書

- 売買契約書

買主が準備するのは、住民票の写しのみです。

それ以外の書類は売主が準備します。

司法書士に申請を代行してもらう場合、報酬料金として2~11万円かかります。

所有権移転登記の費用は、一般的には買主負担です。

借地権を相続したとき

借地権の相続したとき、建物の相続登記が必要です。

相続登記に必要な書類は以下のとおりです。

- 登記済権利証(登記識別情報)

- 故人の戸籍謄本

- 故人の住民票の除票

- 相続人全員の戸籍謄本

- 遺言書または遺産分割協議書

- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議をした場合)

- 相続する人の住民票の写し

- 固定資産評価証明書

必要書類の種類は相続のケースによって異なるため、一概にいえませんが数千円程度かかります。

司法書士に相続登記の手続きを依頼した場合、報酬料金として3~12万円かかります。

借地契約を解消したとき

借地契約の解消により、更地にして借地を返還するときには滅失登記をします。

滅失登記に必要な書類は以下のとおりです。

- 建物滅失証明書

- 解体業者の印鑑証明書

- 解体業者の登記事項証明書

- 住宅地図(添付を求められた場合)

建物滅失証明書、解体業者の印鑑証明書・登記事項証明書は、業者に発行してもらいます。

滅失登記を土地家屋調査士に依頼する場合、かかる報酬額の平均は48,098円です。

参照元:土地家屋調査士報酬ガイド|日本土地家屋調査士会連合会

借地権の相続登記申請に関するイレギュラーパターン

借地権の相続登記は、すべてがすんなりいくとは限りません。相続登記申請に関するイレギュラーパターンを紹介します。

なお、登記申請に関するイレギュラーパターンは、専門家である司法書士に相談した方が手続きがスムーズです。無理に自分で進めようとしてしまうと、時間がかかってしまうかもしれません。

遺贈にて借地権を引き継いだ場合

遺言によって借地権を相続人以外の人が引き継ぐことを遺贈といいます。遺贈の場合、借地権を承継するための登記は、通常の相続登記とは異なり、受遺者と遺言執行者もしくは相続人全員が共同で申請しなければいけません。

登記申請には、遺言書や遺言執行者の選任を証明する書類が必要です。遺贈は通常の相続とは法律上の性質が異なるため、手続きが複雑です。

賃借権の遺贈では、地主が借地権の譲渡を承諾しない場合があります。事前に地主と協議しておかなければ後々厄介です。

借地権の相続人が未成年の場合

借地権の相続人に未成年者が含まれる場合、通常の相続登記とは異なる手続きが必要です。未成年者は法律行為を単独で行えないため、法定代理人である親権者が代わりに手続きを行います。

ただし、母と未成年の子が借地権を相続するケースなど、親権者も相続人である場合は、親権者との間に利益相反が生じる可能性があることを留意しておかなければいけません。この場合、親権者は子供の代理人として登記申請はできません。

利益相反の状態では、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。

特別代理人が未成年者の代理人になることで、他の相続人と登記申請ができるようになる、というわけです。

まとめ

この記事では、借地権の登記が必要かどうかと登記が必要なタイミングについて紹介しました。

借地権の登記は権利を主張するうえで必要です。

ただし、地主は借地人の登記に協力する必要は法的にないため、借地権の登記はされていないケースが多くあります。

借地人の権利を守るため、法律により借地上の建物の登記がされていれば、借地人は借地権を主張できるとされています。

借地上の建物の登記手続きが必要なタイミングは以下のとおりです。

- 借地上に建物を建てたとき

- 借地権の売買をしたとき

- 借地権を相続したとき

- 借地契約を解消したとき

登記は書類の収集や申請書の作成に手間がかかるので、司法書士や土地家屋調査士に依頼するといいでしょう。

なお、借地権を売却する際は、借地権の取り扱い実績のある不動産会社に依頼することをおすすめします。

上記のような不動産会社は、司法書士や弁護士などの専門家と提携していることがほとんどです。

そのため、登記を含めた借地権の売却について、不動産会社からのバックアップを受けられます。

アルバリンクは借地権の取り扱い実績のある不動産会社の1つです。

登記に関してはもちろん、トラブルのある借地権の売却についてもサポートいたします。

また、日本全国の不動産の買取に対応しております。

借地権を手放す際はアルバリンクにお問合せください。

手続きに関するお悩みを解消できるよう、親切丁寧に対応いたします。

株式会社AlbaLinkは東京証券取引所のTPM市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京証券取引所のTPM市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら