相続では感情や経済的な利害が絡みあい、家族間のトラブルに発展することも少なくありません。

仲の良かった家族や親族と、相続が原因でぎくしゃくしてしまうのは嫌ですよね。

今回は30代以上の男女500人を対象に「相続でもめそうなこと」や「もめたらどうするか」について調査しました。

- 調査対象:30代以上の男女

- 調査期間:2025年3月26日~31日

- 調査機関:自社調査

- 調査方法:インターネットによる任意回答

- 有効回答数:500人(女性324人/男性176人)

- 回答者の年代:30代 45.8%/40代 30.2%/50代 19.2%/60代以上 4.8%

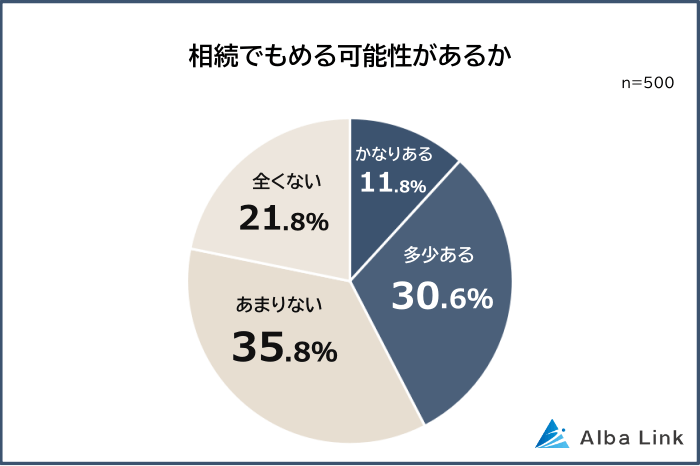

相続でもめる可能性がある人は42.4%

「相続でもめる可能性があるか?」という問いには、「かなりある」「多少ある」と回答した人が合わせて4割以上にのぼりました。

相続でもめるのはドラマや小説の中だけの話ではなく、もめそうなご家庭はかなりあるとわかりました。

実際にもめている最中の人や、「祖父母がなくなったときに、親と親の兄弟がもめているのを見た」という人もいます。

一方もめそうにない理由としては「分けるだけの資産がない」「家族みんな仲がいい」などが挙がりました。

事前に話し合いができていれば、もめずに相続を終えられるとわかります。

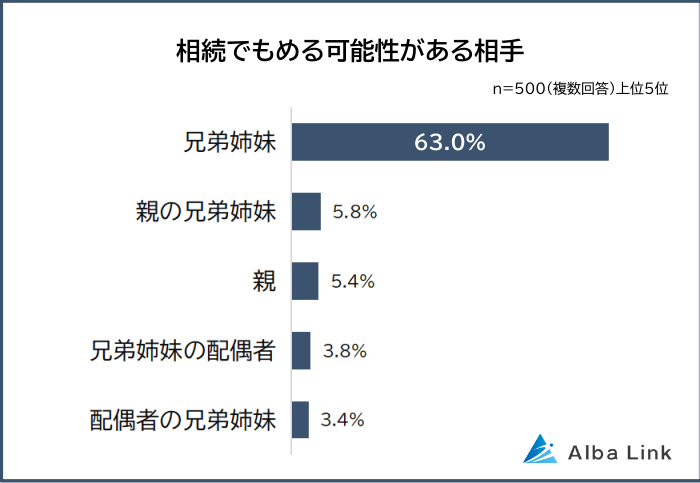

相続でもめる可能性がある相手は「兄弟姉妹」

相続に関して、誰ともめる可能性があるかを聞いたところ、ダントツは「兄弟姉妹(63.0%)」でした。

自分が相続人になるのは、親が亡くなったときが多いため、同じく相続人となる兄弟姉妹ともめる可能性があります。

「兄弟姉妹の配偶者」「配偶者の兄弟姉妹」という回答もあり、主に兄弟関係でもめそうなことがわかりました。

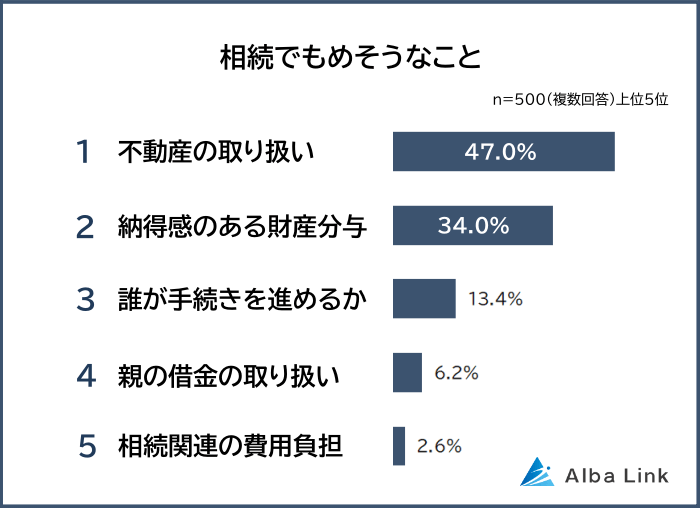

相続でもめそうなこと1位は「不動産の取り扱い」

相続でもめそうなことの1位は「不動産の取り扱い(47.0%)」で、半数近くの人から回答を集めました。

2位「納得感のある財産分与(34.0%)」と答えた人も多くなっています。

不動産も含めた財産の分け方について、もめるのではないかと懸念している人が多いようです。

また、親族が亡くなった場合には、「各種手続き」や「相続や実家の片付け関連でかかる費用」なども発生します。

そのため負担の分担について心配している人もいるとわかりました。

1位 不動産の取り扱い

- 実家や田んぼをどう処分するかについてもめそう。取り合いになるのではなく、処分の仕方にてこずると思う(30代 女性)

- 実家は持ち家なので、家の処分について意見が分かれる可能性があります(40代 女性)

- 畑地や山林を誰が相続するか(50代 男性)

1位は「不動産の取り扱い」です。

不動産を相続すると維持管理の手間がかかります。

現金のように簡単に分けられるものではないので、「共有名義にするのか」「相続人のうちひとりだけが相続するのか」でもめやすくなります。

売却する場合には手間がかかり、立地が悪かったり古かったりと売りにくい不動産だと、なかなか買い手がつかないケースもあるでしょう。

長年自分や親が暮らしていた実家だと愛着もあるので、「相続して相続人の誰かが住むのか」「売却するのか」で、相続人間の意見がまとまらないこともあります。

取り扱いが難しく、もめそうだと感じている人が多くなりました。

2位 納得感のある財産分与

- 兄弟は遠方にいて親の介護をしていないのに、財産はきっちり等分にもらうだろうから、納得できない(30代 女性)

- お金は平等に分ければいいと考えていますが、「介護負担が大きかった人への配慮」「譲り受けるものなどの選定」についてもめるかもしれません(30代 男性)

- 介護など親への貢献度を考慮して、どのように財産分与するのか。お互いの意識の違いもありそうです(50代 女性)

2位は「納得感のある財産分与」でした。

配偶者と子ども二人が相続人の場合、法定相続分としては配偶者1/2と子どもひとりあたり1/4ずつとなります。

ただ介護をはじめとする親の世話など、日常的な負担を一部の家族だけが担っているケースでは、財産分与における不平等感がトラブルのもとになりかねません。

「兄弟のうち親の近くに住んで介護を担っていた人と、遠方住まいであまり関わってこなかった人が、同額の財産を受け取るのは納得できない」という感情です。

また、思い入れのある品物など、お金のように半分に分けられないものについても、どちらが受け取るかでもめそうだと心配している人もいました。

3位 誰が手続きを進めるか

- 忙しいのを理由に、誰も手続きをやらなさそう(30代 女性)

- 再婚家庭なので、誰が手続きをするかでもめる可能性がある(40代 女性)

- 兄弟がみんな離れたところに住んでいるので、誰が手続きを進めるか(60代以上 男性)

3位は「誰が手続きを進めるか」でした。

相続手続きは一生のうち何度も経験するようなものではなく、慣れない用語も多く、手続きを期限内に完了させる必要があります。

そのため「難しそう」「面倒」と感じる人も多く、相続人のうち誰が代表して進めるかでもめそうだと感じているケースも多いとわかりました。

「仕事や子育てが忙しい」「相続人たちが離れて住んでいる」「再婚家庭でなど家族関係が複雑で、相続人同士で連絡を取りにくい」などの場合には、とくに難しいケースが多いと推測できます。

4位 親の借金の取り扱い

- 親が負債を抱えていた場合どうするか(30代 男性)

- 今のところ心配してはいないが、万が一親の借金が発覚した場合は面倒くさいと思う(30代 女性)

- ほとんど生前贈与や相続時精算課税制度を使って終了していますが、知らされていない借金があれば問題になりそうです(50代 女性)

4位は「親の借金の取り扱い」となりました。

相続にあたっては、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産である負債も合わせて相続します。

そのため、親が負債を抱えていた場合、「相続放棄の有無」や「相続する場合にはどう対処すればいいのか」が大きな悩みとなり、対処を巡って相続人同士でもめる可能性も。

相続するまで借金の存在が明らかになっていなかった場合には、突然のことで驚いてしまう相続人も多いと推測できます。

5位 相続関連の費用負担

- 実家をどうするか。島の木造の一軒家なので、財産的な意味ではなく、もめるとしたら処分費用(40代 男性)

- 手続きなどの費用などを誰が出すか(50代 女性)

- かなり資産があるので、相続税の負担割合でもめると思う(50代 女性)

「相続関連の費用負担」が5位となりました。

相続にあたっては各種公的書類の発行費用などが必要です。

自分でやるなら数千円から数万円程度ですが、税理士などに手続きを依頼すると10万円以上の費用がかかることもあり、不動産などの資産が多いと費用も高くなります。

上記のような場合には、「誰が費用を負担するか」や「負担の割合」で対立が生じやすくなります。

実家を相続した場合の維持費や解体費についても、もめそうだと考えている人が多くなりました。

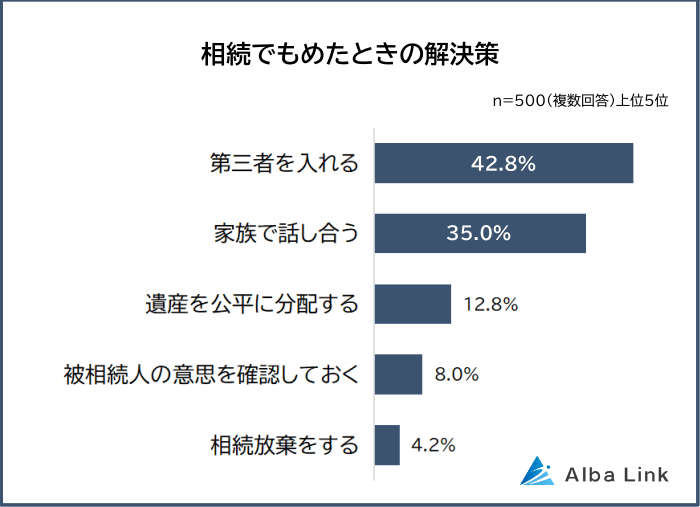

相続でもめた場合の解決策は「第三者を入れる」

「相続でもめた場合の解決策」を聞いたところ、1位は「第三者を入れる(42.8%)」でした。

2位は「家族で話し合う(35.0%)」となっています。

「第三者を入れる」という回答が「家族で話し合う」よりも多くなった理由としては、「家族だけで話し合ってもめた場合には第三者が必要」という視点で回答した人が多いからだと推測できます。

また公平で納得感のある財産分与のためにも、冷静な話し合いや被相続人の意思確認は重要です。

1位 第三者を入れる

- 親族はみんな話し合いなどできない性格なので、弁護士や司法書士など、使える第三者をとことん使う(30代 女性)

- 親族ともめた場合は弁護士さんに介入してもらい、もめないような解決策を相談したいと思います(40代 女性)

- 専門的な弁護士に第3者的に公平な判断をしていただき、書面による合意を残して後日問題がないようにしておくことが重要であると思います(50代 男性)

1位は「第三者を入れる」です。

第三者としては「弁護士」と答えた人が多く、「司法書士」などの回答もありました。

法律の専門家である第三者が間に入ることで、冷静かつ法的根拠にのっとった話し合いが可能になると期待できます。

また、遺産分割協議の内容を弁護士のもとで文書として残すことで、将来のトラブル防止にもつながります。

「もめた場合には第三者」と考えている人が多かったものの、家族・親族の性格を考えて、最初から第三者を入れたほうがいいと考える人もいました。

家族状況によっては、もめてから第三者を入れるのではなく、最初から専門家に介入してもらうことで円満な相続につながる可能性が高いと言えます。

2位 家族で話し合う

- 家族間でお互いに納得できるまで話し合う(30代 女性)

- 税理士さんから「金額的に公平だから弁護士を入れる必要がなく、姉妹間で相談が一番」と言われた(40代 女性)

- 話し合いしかないと思います。弁護士を入れると余計こじれる可能性があるので多分弁護士はお願いしません(50代 女性)

2位は「家族で話し合う」でした。

家族・親族の性格によっては、第三者を入れることでトラブルに発展しそうなケースもあるとわかりました。

家族同士の徹底した話し合いや、感情面での納得感を重視する相続人が多い場合には、安易に専門家を入れずに、まず家族同士で話し合ったほうがいいとわかります。

ただし「法的に公平だと言えるのかがわからないとき」や「法律・税務の知識が必要なとき」には、弁護士や税理士からのアドバイスを受けるのがおすすめです。

3位 遺産を公平に分配する

- 最後まで一緒に暮らしていた兄妹に、多く遺産が分配されるような割合にする(30代 男性)

- 財産でも負債でも、折半するのがいいと思われる(40代 男性)

- 法律にのっとって公平に分ける(50代 女性)

3位は「遺産を公平に分配する」でした。

遺産の分配については、公平さを重視する意見が多く見られました。

ただし公平とは必ずしも「均等に分ける」「法定相続分どおりに分ける」という意味ではありません。

「被相続人の介護を担ってきた人への配慮」「相続する実家の維持費を考量した配分」などを求める人もいました。

家族間でどのような配分が公平かは意識が違うこともあるので、話し合ってお互いに納得できることが重要です。

4位 被相続人の意思を確認しておく

- 生前に遺言書を作成しておく(30代 女性)

- 両親が健在なうちに話し合いをしようと思っています。事前に話し合っていても実際相続が発生したらもめることはあると思いますが、現時点での意見を交換しあうのは必要だ思います(40代 女性)

- 親の生前から話し合うことです。亡くなってからだとやらなきゃいけないことがたくさんあるし、感情も冷静でいられないと思うので、事前にできることはやっておくといいと思います(40代 男性)

4位は「被相続人の意思を確認しておく」となりました。

親など近しい親族が亡くなったときには、相続人も冷静ではいられず、感情的になって話し合いが上手く進まないこともあります。

上記のような場合に指針となるのが、「遺言」「親が残したエンディングノート」などに示されている被相続人の意思です。

遺言やエンディングノートを被相続人と相続人で事前に共有しておくことで、意見の統一もできると期待できます。

トラブルのリスクを軽減するには、法的に有効な遺言書を作成しておくことが有効な方法です。

5位 相続放棄をする

- もめると面倒だから相続放棄するか、寄付する(40代 女性)

- 私は相続放棄しようと思います。姉ともめるのは嫌なので(40代 女性)

- 多分もめないと思うけど、もめたら相続放棄する(50代 男性)

「相続放棄をする」が5位となりました。

家族ともめたくないという理由で、相続放棄を選択する人もいます。

もめてからではなく、現時点で「相続するつもりはない」という人もいました。

ただ相続放棄の手続きをすると撤回できませんし、すべての財産を放棄することになるので、譲り受けたい財産があっても受け取れない点には注意が必要です。

相続放棄をするにあたっては、必要に応じて弁護士などの専門家に相談するなどして、慎重に検討することが求められます。

まとめ

アンケート結果からは、相続においてトラブルのもとになりやすいのは「家族間の不公平感」だとわかりました。

例えば「きっちり分けられない不動産の相続」や「親の介護を担ってきた人への財産分与」などです。

また相続では、手続きや負債の相続、実家の維持管理などの負担も発生するため、負担をどう分担するかも重要なポイントとなります。

家族によって考え方はさまざまなので、「介護してきた負担に応じて財産分与に重みをつけるべき」「法定相続分にのっとって配分すればいい」など、正解は一つではありません。

必要であれば弁護士など専門家の助けも借りながら、家族で話し合うことが重要です。

株式会社AlbaLinkは東京証券取引所のTPM市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京証券取引所のTPM市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら