共有名義の土地は原則共有者からの同意無く売却できない

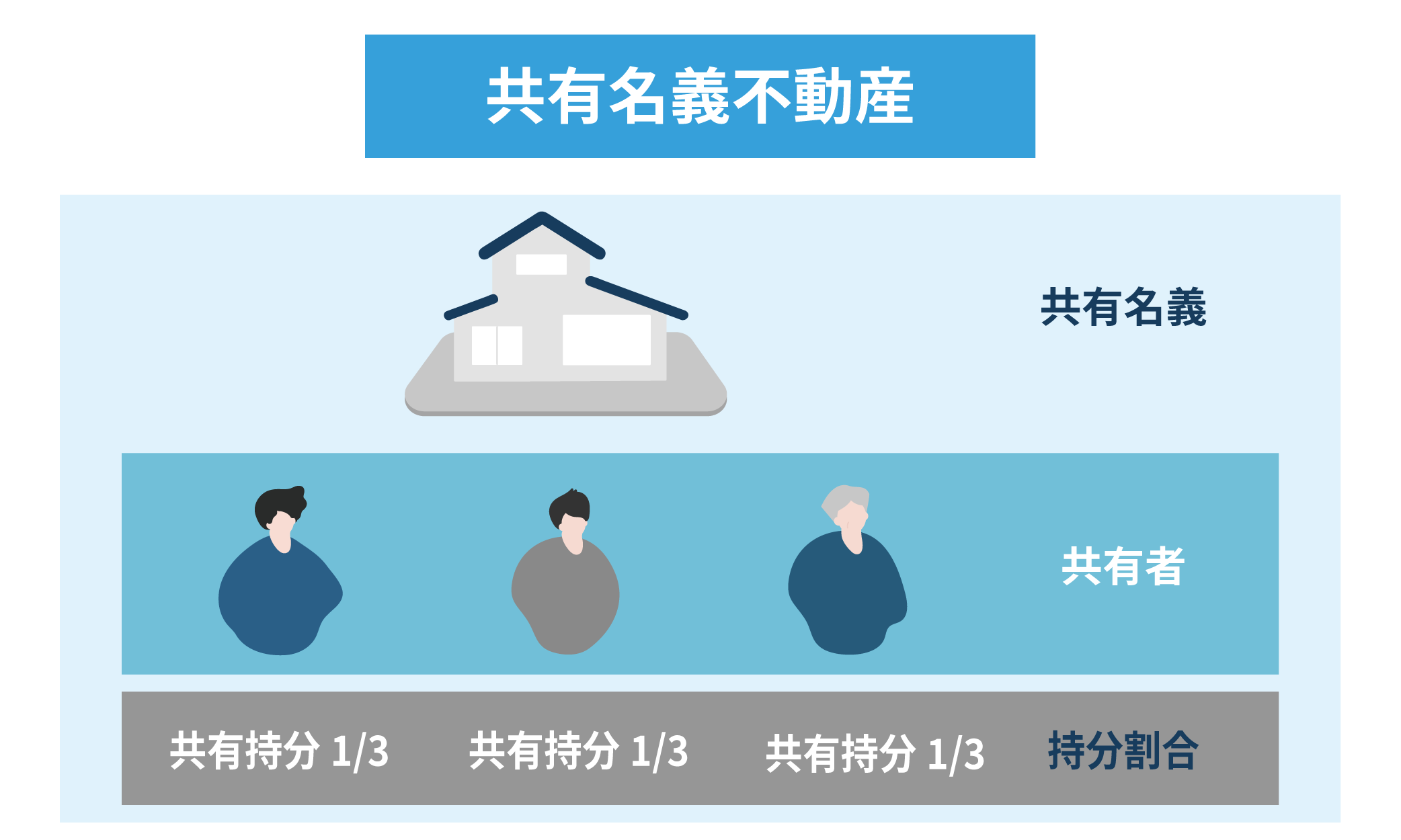

共有名義とは、1つの不動産を複数人で所有している状態で、共有者それぞれが共有持分(割合的な権利)を有しています。

共有名義の土地の売却や活用には、共有者からの同意が必要になる場面があります。

詳細はこれからご説明しますが、共有名義の土地を売却するには、原則として共有者全員の同意が必須です。

それに対して、自身の共有持分のみであれば、共有者からの同意なしに、いつでも売却できます。

そのほか、土地の貸し出しや改良などの行為をおこなう際にも、他の共有者からの同意が必要となるので、それぞれ分けて解説していきます。

なお、共有名義について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

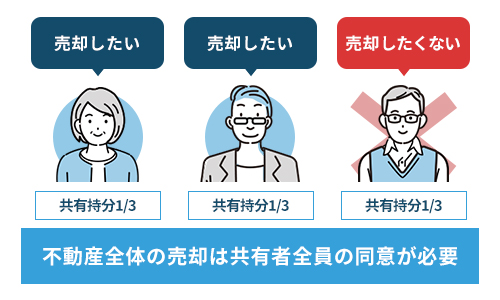

土地全体を売却するには共有者全員の同意が必須

共有名義の土地全体を売却するには、共有者全員の同意が必須です。

共有物である土地を売却することは、変更(処分)行為にあたり、他の共有者からの同意を得なければおこなえないことが定められています。

土地の変更(処分)行為のその他の例としては、共有名義の土地に抵当権を設定する行為もあてはまります。

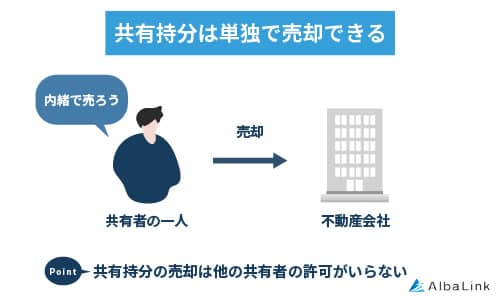

自分の持分のみなら単独でいつでも売却できる

他の共有者からの同意が無くても、自身の共有持分のみであれば、いつでも売却が可能です。

参照元:民法第206条(所有権の内容)

共有物である土地とは異なり、共有持分はあなた自身の物だからです。

ゆえに「共有物の変更」には該当せず、単独判断で売却できます。

共有名義トラブルが起きている場合でも専門の不動産買取業者に依頼すれば、自身の共有持分のみで高額で買い取ってくれる可能性があります。以下のボタンから金額を知ることが出来ますので気軽に相談してみましょう。

公式サイト:https://wakearipro.com

その他共有者ができること・できないこと

共有名義の土地は、売却等以外にも、行為の内容によっては他の共有者からの同意が必要です。

売却以外に持分権者ができること・できないことについては下記のとおりです。

なお、不動産において、各共有者が持分割合に応じて制限される行為について、詳しく知りたい方は、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

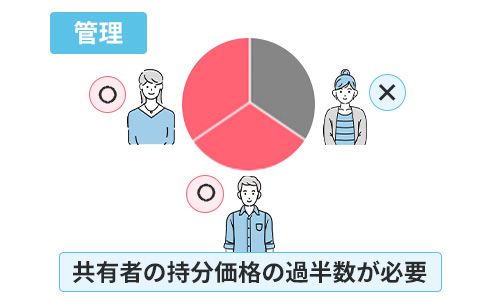

貸地(管理行為)は共有持分の過半数分の同意が必要

共有名義の土地を貸し出すには、共有者から過半数分の同意を得る必要があります。

共有物である土地を貸し出すことは管理行為にあたり、他の共有者から過半数分の同意を得なければならないことが定められています。

ただし、建物のある共有名義の土地を貸し出すと、借地借家法が適用され、変更(処分)行為に該当することとなり、共有者全員からの同意が必要になります。

建物の所有を目的とする土地や建物の賃貸借の存続期間や更新等を定めた法律

参照元:e-GOV|借地借家法

造成(改良行為)は共有者全員の同意が必須

農地を宅地に変更するような場合には、土地の造成によって土地の形状や利用価値は大きく変わります。

そのため土地の造成は変更(=処分)行為となりますから共有者全員の同意が必要な行為です。

不法占拠者を追い出す(保存行為)などは名義人単独でできる

普段の土地の雑草の草取り、共有している建物の修理や、不法に占拠している者を退去させる行為など共有物の価値を維持する行為は保存行為として各共有者が単独で行なえます。

参照元:e-GOV|民法 第252条(共有物の管理)但し書き

なお、共有者が占有している共有不動産の追い出しに関しては、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

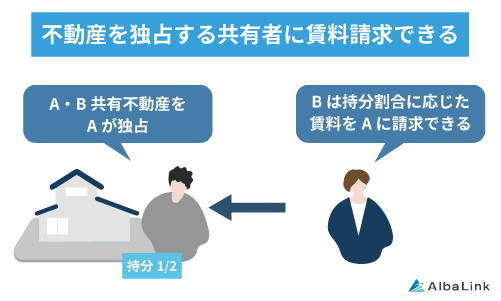

自分の駐車場として土地を使う(使用行為)なら名義人単独でできる

共有者は、単独で土地全体を自由に使用できます。共有者には使用収益権が認められているからです。

たとえば、自身の駐車場として土地を利用することなどがあげられます。

逆に言えば、共有者の誰かが土地を独占していたら、占有している共有者に対して自身の損害分を請求できます。

参照元:民法第249条3項

共有名義の土地を売却する5つの方法

共有名義の土地を売却する方法は、下記の5つがあります。

- 土地全体を売却して代金を持分比率で分ける

- 他の共有者に買取ってもらう

- 持分割合によって分筆してから売却する

- 共有物分割請求してから売却する

- 自分の持分を共有持分専門の買取業者に売却する

詳細はこれから解説していきますが、だれか1人でも売却に反対すれば土地全体を売却することはできません。また、持分に応じて土地を分けたり、訴訟を起こしたりするにも、手間や費用がかかります。

手間をかけることなく共有名義の土地を売却したい方は、自身の持分のみを専門の買取業者に売却することをおすすめします。専門の買取業者であれば、他の共有者と話がまとまっていなくても、共有者と話し合いをしたくなくても、そのまま買い取ってくれるからです。

詳細は自分の持分を共有持分専門の買取業者に売却するをご覧ください。

それでは、共有名義の土地を売却する5つの方法を、それぞれ分けて見ていきましょう。

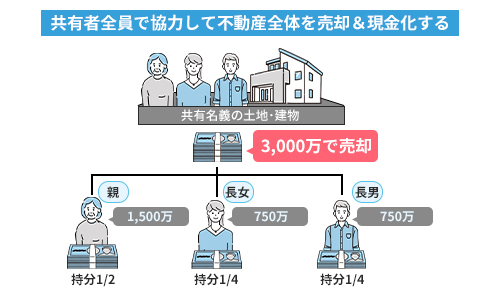

土地全体を売却して代金を持分比率で分ける

土地全体を売却すれば、売買代金を共有者全員で分け合うことができます。

分け合う比率は共有持分の割合になりますから、5人で共有している土地を1,000万円で売却すれば一人あたり200万円ずつに分配して完了です。

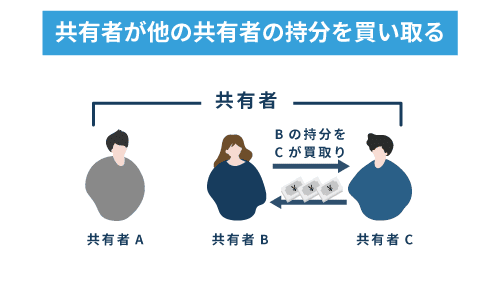

他の共有者に買い取ってもらう

売却の同意を共有者全員から得られなくても、他の共有者1人に持分を買い取ってもらえれば、自身の持分を現金化できます。

ただし、共有者と交渉して売買価格を決める必要があるので、金額を巡るトラブルに発展するおそれがあります。

また、相場よりも極端に安い価格で売却してしまえば、贈与とみなされて、持分を購入した他の共有者に贈与税が課されてしまうこともあります。(詳細は後述します)

以上のことから、持分を無事売却できるまでに時間がかかってしまうことや、共有者との交渉がこじれれば、結局買い取ってもらえないことにもなりかねません。

「他の共有者と交渉したくない」「持分を買い取ってくれる共有者がいない」という方は、共有持分を専門とする不動産買取業者に相談しましょう。

専門の買取業者であれば、あなたの持分をスムーズに買い取ってくれます。

弊社は共有持分を積極的に買い取っておりますので、ぜひご相談ください。

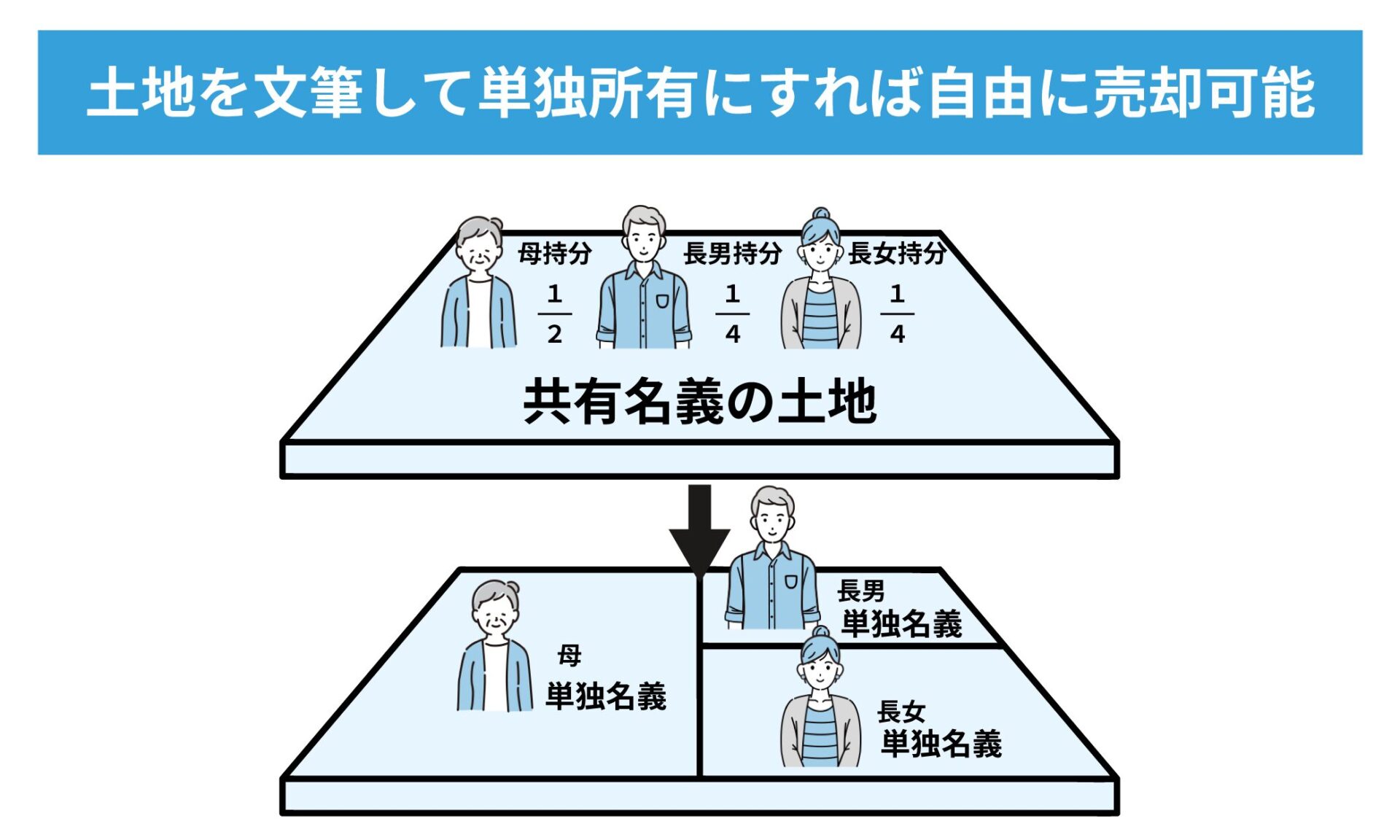

持分割合に応じて分筆してから売却する

建物が建っていない土地であれば、持分割合に応じて分筆登記することで、単独で所有する土地にしてから売却できます。

共有状態が解消され、所有者が自由に活用できるようになるので、比較的買い手が付きやすくなります。

ただし、共有者同士で分筆方法をめぐってトラブルになるおそれがあります。

分筆の仕方によっては、建物を建てられなくなり、資産価値が低下してしまう土地ができることもあるからです。

土地の分筆には費用も時間もかかりますから、費用をかけずに共有名義の土地を売却したい方は、後述する不動産買取業者への売却をご検討ください。専門の買取業者であれば、あなた自身が手間や費用をかけることなく、共有持分を売却できます。

弊社でも、共有持分を買い取っておりますので、共有名義の土地の売却にお困りの方は、ぜひお問い合わせください。もちろん査定のみ、ご相談のみでも大歓迎です。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消】無料で買取査定を依頼する

なお、分筆の詳細は、下記記事で解説しております。

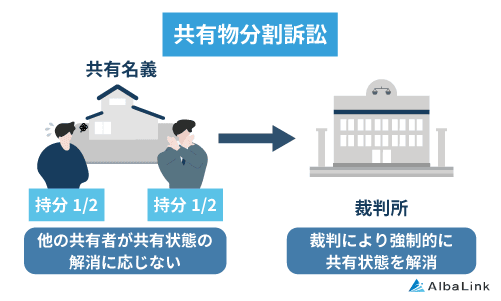

共有物分割請求してから売却する

「他の共有者との交渉がうまく進まない」

「そもそも話し合いに応じてもらえない」

共有名義の土地の売却をめぐって、このような状態になってしまったら、「共有物分割請求訴訟」を起こして共有状態を解消できます。

裁判所を通じて、他の共有者に対して共有関係の解消を要求すること。

ただし、共有物分割請求は、あくまで最終手段です。

裁判所の判断で共有名義の土地の分割方法が決定されるので、必ずしもあなたの望む結果になるとは限らないからです。

裁判所の判断によっては、土地を競売にかけられ、一般的な方法で売却する方法よりも極端に安い価格で売られてしまうこともあります。

また、当然訴訟には費用がかかりますし、共有関係の解消まで数ヶ月から数年以上かかります。

なお、共有物分割請求訴訟については、下記記事で網羅しておりますので、ぜひご参考ください。

費用や時間をかけずに共有名義の土地を売却したい方は、共有持分専門の買取業者に依頼して、自身の持分のみを買い取ってもらいましょう。

弊社でも、共有持分を積極的に買い取っていますので、ぜひご連絡ください。

>>【訴訟を起こさず持分を売却する!】完全無料の相談窓口はこちら

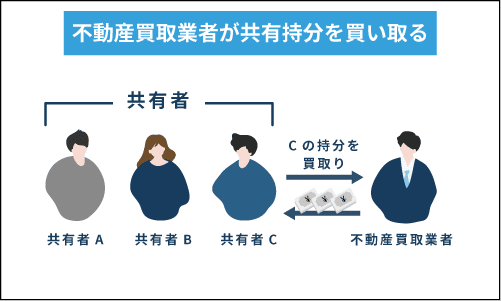

自分の持分を共有持分専門の買取業者に売却する

これまで紹介してきた共有名義の土地の売却方法は、いずれも他の共有者との交渉が必要です。方法によっては、費用がかかるうえに、売却できるまでに数ヶ月から数年以上時間がかかることもあります。

手間や費用をかけずに共有名義の土地を売却したい方は、共有持分専門の不動産買取業者に自身の持分を買い取ってもらいましょう。

専門の不動産買取業者であれば、あなた自身は誰とも交渉することなく、確実に持分を売却できます。

専門の不動産買取業者であれば、あなた自身は誰とも交渉することなく、確実に持分を売却できます。

共有持分を専門とする不動産買取業者は、あなたの持分を買い取ったのち、他の共有者と交渉してから物件を商品化し、自社での運用や再販といった事業をおこないます。

なお、共有持分の土地を高額で買取してくれる業者については、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

商品化にともなう人件費やリフォームなどの工事費用等のコストが物件の価格から差し引かれますが、確実に持分を売却できるうえに、下記のようなメリットを得られます。

- 労力がかからず売却後は全て任せられる

- 早期に買取ってもらえてすぐに現金化できる

- 確実に買取ってもらえて仲介手数料がかからない

上記の共有名義の土地を専門の買取業者に直接売却するメリットを、1つずつ見ていきましょう。

労力がかからず売却後は全て任せられる

共有持分専門の買取業者に依頼すれば、売買契約から決済までを全て業者に一任できるので、あなたは一切手間をかけることなく、持分を売却できます。

持分の売却後も、他の共有者とのやり取りを全て買取業者がおこなうので、あなたは共有状態から完全に離脱することが可能です。

早期に買取ってもらえてすぐに現金化できる

共有持分専門の買取業者であれば、1週間から1ヶ月程度で持分を買い取ってくれます。

持分の買取に長けた専門業者は、他の共有者との交渉等をスムーズにおこなえるからです。

買取業者が査定をおこない、買取価格に売主が納得できれば、すぐさま持分を現金化できます。

弊社では共有持分のみをスピーディーに買い取ることが可能ですので、「一刻も早く持分を売却したい」という方は、まずはご連絡ください。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消】無料で買取査定を依頼する

確実に買取ってもらえて仲介手数料がかからない

共有持分専門の買取業者に直接売却すれば、不動産会社が仲介に入らないので、仲介手数料(売買価格のおよそ3~6%程度)は発生しません。

他の共有者と会わずに土地の売却を進める方法

お伝えした通り、共有持分専門の買取業者に依頼しないかぎり、あなたは共有名義の土地をめぐる他の共有者との交渉を避けられません。

売買契約時には売買代金と引き換えに物件の引き渡しをおこないますが、このとき共有者全員が立ち会うのが基本です。

しかし、共有者の中には「遠方に住んでいる」「どうしても日程調整ができない」などの都合や、他の共有者とは「会いたくない」など特別の事情がある場合もあるでしょう。

このような場合には、他の共有者と会わずに売却を進めるために次のような方法をとることができます。

- 売買手続きを代理人(親族や弁護士など)に委任する

- 不動産会社へ他共有者からの売却同意の取り付けを依頼する「持ち回り契約」

ひとつずつ解説していきます。

売買手続きを代理人(親族や弁護士など)に委任する

代理人になることに資格の制限はありませんから、売買の手続きを信頼できる親族や知人、弁護士などに代理人としてまかせることもできます。

代理人にまかせるときには、後日のトラブルを防ぐために、代理人にできることの範囲を明確にしておきましょう。

例えば、希望する売買代金の額(妥協できる最低ライン)や費用負担の限度などをはっきりと書面にすることが大事です。

また、売買交渉にあたって経過を緊密に報告をすることを約束してもらいます。

交渉の相手方に代理できる権限があることを示すために、代理人宛の委任状を発行しておきましょう。

委任状の様式に定めはありませんが、少なくとも次の事項を記載しておきます。

- 委任した日付

- 委任者と代理人の住所・氏名

- 委任事項(できるだけ詳細に)

- 代理させる目的物の表示

売買契約が済み、購入者へ所有権移転登記をするときには、司法書士などに依頼すれば、このような事情があっても司法書士などを代理人として手続きを進めることができます。

不動産会社へ他共有者からの売却同意の取り付けを依頼する「持ち回り契約」

不動産会社に他の共有者への売却同意の取り付けを依頼することで、他の共有者と会わずに売却手続きをおこまえます。

売却したいと思っても他の共有者が土地の売却に同意しなければ売却できません。

共有者の中に売却に積極的でない方や反対している方がいる場合には、不動産会社にそれらの方の説得を依頼することも検討しましょう。

不動産会社から売却する理由や具体的な売却金額など売却するメリットを提示しながら説得してもらうと、相手方も売却に前向きになる可能性があります。

売買契約をするときには、売主と買主が一堂に会して署名捺印することが原則ですが、当事者が順次契約書を持ちまわして署名捺印をしていくこともあります。

遠方に住んでいる場合や、他の共有者と直接会いたくない場合には不動産会社に相談してみましょう。

共有名義の土地を少しでも高く売るコツ

ここまで、共有名義の土地を売却する方法を詳しく解説してきました。

どのような方法であれ、誰しもができるだけ高く売却したいと思うでしょう。

そこで、この章では、共有名義の土地を高く売却する方法を、土地全体で売る場合と自分が持っている持分だけを売却する場合とに分けて解説します。

いずれの方法でも売却するためには、借入金やローンのために設定してある抵当権を抹消できることが必要ですから注意してください。

- 全体売却で高く売る方法3選

- 持分売却で高く売る方法3選

土地全体を高く売る方法3選

土地全体を高く売るためには、以下の点に留意しましょう。

- 依頼前に相場を確認する

- 金額より会社と営業マンで選ぶ

- 過去の利用履歴を明確にしておく

売却を不動産会社に仲介を依頼して売りにだすと不動産会社が広告などの販売活動をしてくれ、広い範囲で購入希望者を募ってくれますから、高く売却できる可能性があります。

仲介の依頼方法には3つの種類があり、それぞれに長短がありますから不動産会社に相談しながらすすめましょう。

- 一般媒介契約

- 専任媒介契約

- 専属専任媒介契約

参照元:国土交通省|宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款

3つの方法では、仲介契約の自由度、不動産情報の掲載、販売活動の報告頻度などに違いがあります。

なお、共有名義の土地の売却方法については以下の記事も参考にしてください。

依頼前に相場を確認する

土地を売却するには、まず売却物件がいくらぐらいの価値があるのかを自分自身で把握しておく必要があります。

そのため、一括査定サイトなどを利用してなるべく多くの査定情報を集めましょう。

相場を知るためには不動産会社のホームページで似たような物件の販売状況を検索し、新聞広告や折り込みチラシなどを注意してみると参考になります。

ただし、これらの価格は売却希望価格ですから実際にその価格で売れたのかはわかりません。

国土交通省が公表している下記土地総合情報システムであれば実際の売却価格がわかりますから土地の近くの不動産を検索してみましょう。

参照元:国土交通省|土地総合情報システム

査定を依頼した際に、担当者の中には実績が欲しいためだけに高額な査定を提示する担当者もいるので注意してください。

あまりにも高額すぎれば、なかなか売却できないでいたずらに期間が経過し、結局他の査定よりも安く売却することになってしまうおそれもあります。

金額より会社と営業マンで選ぶ

不動産の売却は長期間になり、複雑な問題もありますから、担当者の対応をみて判断し、誠実で信頼できる担当者に販売活動を依頼しましょう。

実は不動産の査定は、売主が不動産会社を査定するよい機会でもあるのです。

一括査定などで複数の査定を依頼することで、いろいろな不動産会社の担当者と面識ができます。

過去の利用履歴を明確にしておく

土地の利用履歴がはっきりとしていれば買主は安心しますから、より高額に売却しやすくなります。

たとえば、過去にガソリンスタンドや工場の敷地であれば土壌汚染が心配されますし、水田であれば地盤が軟弱な可能性があります。

また家が建っていた場合にも土中に浄化槽が残っているおそれもあります。

このように土地には歴史があり、その過程にどのようなことがおこりえたかを買主は心配しているのです。

売主としては、撤去していない地中埋設物がないかを調査し、契約書に明記しておかなければ契約不適合責任を問われるおそれもありますから、売主にとっても土地の利用履歴は重大な注意点です。

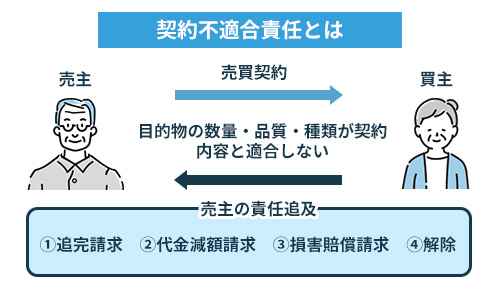

2020年4月に民法が改正され今までの瑕疵担保責任が契約不適合責任へと変わりました。

売却したものが売買契約の内容に適合しているかを問われることになり、瑕疵担保責任よりも売主の責任が加重されていますから注意しましょう。

参照元:民法第566条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)

なお、契約不適合責任については、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

持分売却で高く売る方法3選

自分がもっている持分だけを高く売却するために特に以下の3つに注目しましょう。

-

- 実際に利用している共有者の有無を明確にして売る

- 土地の各共有者の持分を明確にして売る

- 共有者の連絡先を明確にして売る

共有持分の売却方法については以下の記事でも解説していますので、ご確認ください。

実際に利用している共有者の有無を明確にして売る

売却物件の使用状況は大切な情報です。

実際に売却物件を利用している共有者がいれば他の共有者の同意を得たうえで利用しており、占有権や使用収益権の既得権をもっている可能性が高いため、購入者の利用が制限されるおそれがあります。

また、賃借権などが設定されていないか、売却物件の利用状況を正確に把握して売却しましょう。

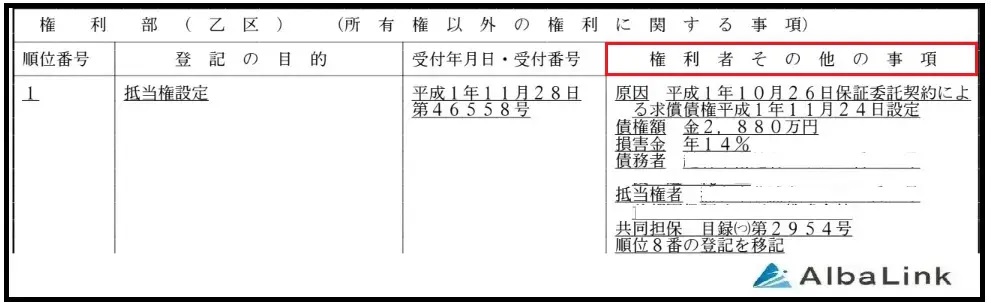

土地の各共有者の持分を明確にして売る

前に解説したように共有物の使用や処分について共有者の持分割合は重大な意味をもちます。

登記記録(下部参照)には持分が記載されていますが、持分の譲渡が行なわれているのに登記がされていないことはないか、相続が発生していて持分権利者に変動がないかを事前に確認しましょう。

【登記簿謄本(権利部欄)】

共有者の連絡先を明確にして売る

持分買取業者が持分を購入した後に、他の共有者に連絡をすることがあります。

そのため連絡先や方法について正確な情報を購入者に引き継ぐことが大切です。

共有者の中に行方不明の方がいて連絡がとれなければその旨もきちんと説明をして売却することが必要です。

【方法別】共有名義の土地を売却する流れ

この記事では共有名義の土地の売却方法をお伝えしました。

方法によって売却の流れは異なりますので、この章では方法別に共有名義の土地を売却する流れをおおまかにご紹介します。

詳細は下記記事で網羅しておりますので、ぜひご参考ください。

土地全体を売却する

共有名義の土地全体を売却する流れは、下記の通りです。

- 共有者間で売却費用の負担割合を決める

- 複数の不動産仲介会社へ相談・査定依頼

- 媒介契約締結

- 売却活動

- 内覧

- 売買契約締結引き渡し・決済

他の共有者に買取ってもらう

自身の持分を、他の共有者に売却する流れは、下記の通りです。

- 他の共有者に買取価格を交渉する

- 司法書士へ契約書の作成や所有権移転登記を依頼

- 売買契約

- 決済

持分割合によって分筆する

持分割合に応じて土地を分筆する流れは、下記の通りです。

- 土地家屋調査士に依頼

- 現地調査

- 分筆案の作成

- 分筆登記

- 所有権移転登記

参照元:「土地の分筆登記」の流れ

共有物分割請求する

共有物分割請求の流れは、下記の通りです。

- 弁護士に相談する

- 共有物分割協議を行う

- 地方裁判所に訴訟を申し立てる

- 呼出状が送付される

- 口頭弁論または答弁書の提出

- 判決

- 共有物の分割

参照元:「共有者分割請求訴訟」の流れ

自分の持分を共有持分専門の買取業者に売却する

自身の持分を、共有持分専門の買取業者に売却する流れは、下記の通りです。

- 共有持分専門の買取業者に査定を依頼

- 買取価格の提示・条件の調整

- 売買契約

- 所有権移転登記・決済

共有名義の土地を売却時に必要な書類

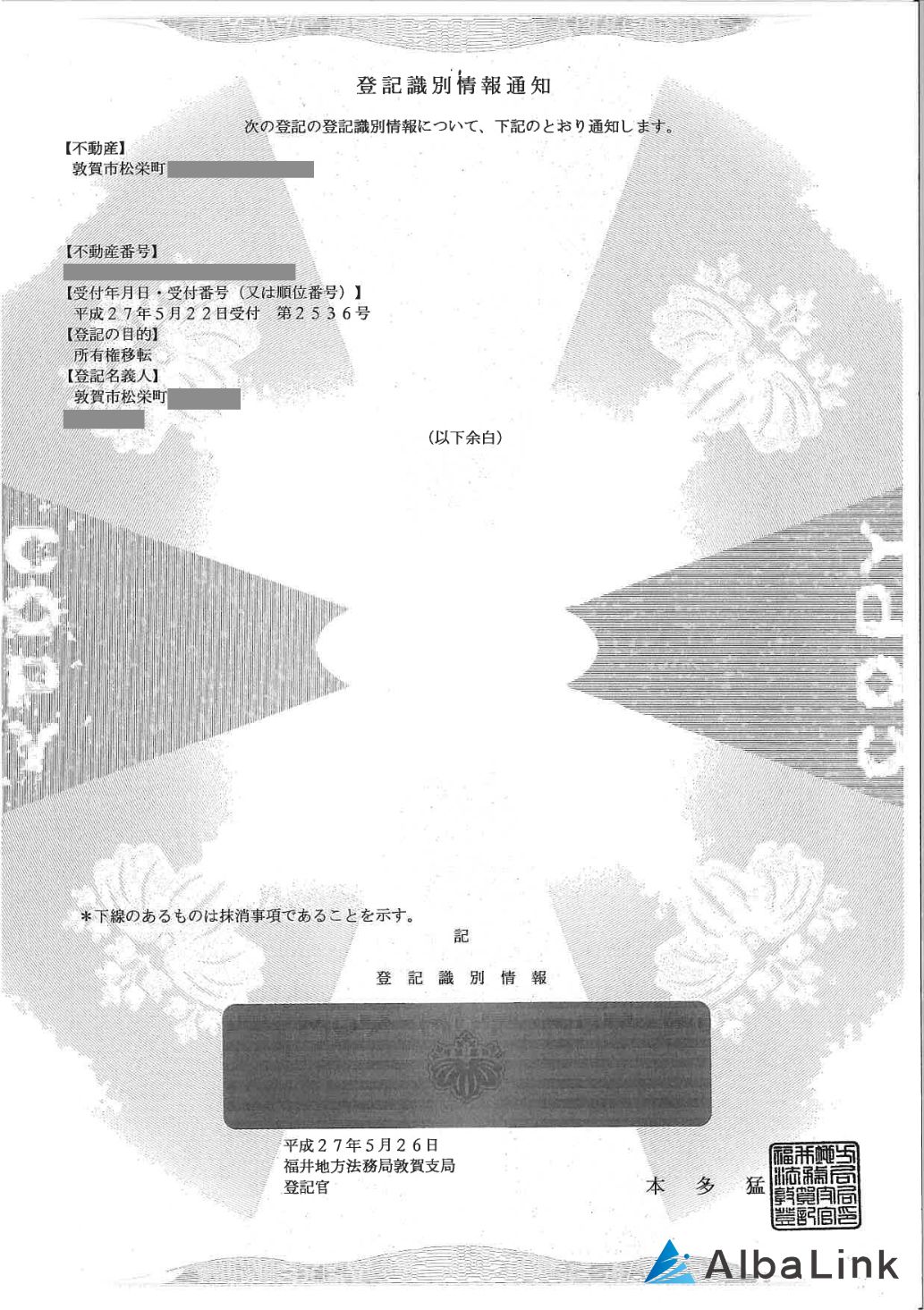

共有名義の土地の売却時、売主は法務局に次の書類を提出します。

| 書類名 | 取得方法 |

|---|---|

| 権利書(登記済証または登記識別情報) ※下記画像参照 |

不動産取得時に法務局から交付 |

| 印鑑証明書(有効期間3か月) | 管轄の役所で取得可能 |

| 身分証明書 | 自身で保管 |

| 実印(申請書に捺印) | 自身で保管 |

【登記識別情報通知】

司法書士に所有移転登記を依頼する場合は、本人確認書類を求められるので「運転免許証」や「マイナンバーカード」など、顔写真がある公的証明書の準備が必要になります。

また、登記記録上の住所氏名と現在の住所氏名が異なる場合は、同一人であることを証明するために住民票の写しや戸籍謄本が必要です。くわえて、住所や氏名が変わったことを登記しなければなりません。

なお、権利書を紛失してしまっている方は、司法書士や売却先の不動産買取業者に相談すれば、別の方法で本人確認をしてもらえます。

共有名義の土地の売却時に発生する可能性がある2つの税金

共有名義の土地を売却すると、下記2つの税金が発生する可能性があります。

- 譲渡所得税

- 贈与税

必ずかかるとは限りませんが、一応把握しておきましょう。

なお、土地の売却における税金については、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

譲渡所得税

不動産譲渡所得税は、支出した費用よりも高額で売却して利益がでた場合に、その利益に対して課税されます。

譲渡所得税額の算出式は、下記の通りです。

取得費は、たとえば下記のような費用があてはまります。

- 売却した不動産の購入代金、建築代金

- 仲介手数料

- 設備費・改良費

- 登録免許税などの登記費用

- 不動産取得税

- 特別土地保有税(取得分)

- 印紙税(売買契約書に貼付した収入印紙)

ただし、建物については建築代金や購入代金そのものではなく、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた金額になることに気をつけましょう。

購入した時の売買契約書が紛失しており売買代金が証明できなければ、取得費は5%と判断されてしまいます。実際の購入価格よりも安価になってしまう分、譲渡所得税が高くなるので、注意してください。

所有期間によって短期(5年以下)と長期(5年超し)にわかれて、下記の表のように譲渡所得税や住民税の税率が異なります。

| 所有期間 | 所得税 | 住民税 | |

| 短期譲渡 | 5年以下 | 30% | 9% |

| 長期譲渡 | 5年超過 | 15% | 5% |

このほか所得税に対して2.1%の割合で令和19年12月31日まで復興特別所得税が課税されます。

なお、住宅用の財産であれば3,000万円の特別控除などの優遇税制がありますから住宅を売却する場合には適用されないか検討しましょう。

贈与税

共有名義の土地を売却する際、下記にあてはまると、贈与税がかかる可能性があります。

- 共有持分を他の共有者に売却し、その売却額が基礎控除の110万円を超えた

- 共有不動産を分筆した結果、分筆後の土地の評価額に差が出た

このように、持分の売却や分筆によって贈与税とみなされ、贈与税が発生することもあるので、あらかじめ不動産買取業者に相談することをおすすめします。

弊社では、共有名義の不動産の売買やその他ご相談を無料で承っておりますので、売却方法や税金等でご質問のある方は、お気軽にお問い合わせください。

>>【共有名義不動産のことならプロにお任せ】完全無料相談窓口

まとめ

共有名義の不動産を売却するには、基本的に他の共有者との交渉を避けては通れません。

土地全体を売却する際にはもちろん、自身の持分を買い取ってもらうにも、持分割合に合わせて分筆するにも、他の共有者からの協力が必要です。

もし、共有者間で交渉がうまく進まなければ、「共有物分割請求訴訟」を起こして共有関係を解消することも可能です。ただし、費用も時間もかかりますし、共有者との関係はさらに悪化してしまうでしょう。

そこで、共有名義の土地を手間や費用をかけずに売却したい方は、自身の持分を専門の不動産買取業者に依頼することをおすすめします。

専門の不動産買取業者に直接持分を売却すれば、あなたは他の共有者と交渉をおこなったり、費用をかけたりする必要が一切ありません。短期間で持分を売却し、共有関係から離脱できます。

ここまでご案内してまいりました、弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、共有持分を積極的に買い取っております。

弁護士とも常に連携しておりますので、共有名義の土地の売却にお悩みの方は、ぜひご相談ください。

弊社スタッフが、これまでの経験を活かし、ご納得いただける金額で買い取れるよう、全力で対応いたします。

もちろん、売却を前提としない査定やご相談のみでも大歓迎です。

株式会社AlbaLinkは東京証券取引所のTPM市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京証券取引所のTPM市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら